내 젊은 날의 숲

이 책을 읽은 사람

16명

나의 별점

읽고싶어요

읽고싶어요

책장에 담기

게시물 작성

문장 남기기

분량

보통인 책

출간일

2010.11.10

페이지

344쪽

상세 정보

강 건너 저편으로 가지 못하고 결국 약육강식의 더러운 세상에서 '함께' 살아가야 하는 이들의 이야기를 가장 일상적이고 구체적인 언어들로 보여주었던 <공무도하> 이후 꼬박 일 년, 김훈이 장편소설 <내 젊은 날의 숲>을 선보인다. 소설은 작가가 '풍경의 안쪽에서 말들이 돋아나기를 바'라며 '눈이 아프도록' 들여다본 세상의 풍경, 그 풍경이 돌려준 질문의 기록이다.

"그가 내 이름을 불렀다. 그의 목소리는 낮았고 메말랐다. 그의 목소리는 음성이 아니라 음량에 가까운 느낌이었다. 그 목소리는 뭐랄까, 대상을 단지 사물로써 호명함으로써 대상을 밀쳐내는 힘이 있었다. 그의 목소리는 내 이름을 불러서, 내가 더이상 다가갈 수 없는 자리에다 나를 주저앉히는 듯했다. 그렇게 낯선 목소리를 듣기는 처음이었다."

첫 순간에 이미 그 이후의 시간과 마음과 관계를 결정짓는 어떤 만남의 순간을 김훈은 보여준다. 그전 김훈의 인물들이 각 개인 안에서 인간 일반의 희노애락의 어떤 모습을 그려냈다면, <내 젊은 날의 숲>의 인물들은, 끊임없이 서로에게 가 닿고, 서로에게 서로를 관계짓는다. 그의 소설이 풍경 안에만 머무르지 않고, 사람 안에만 머무르지 않고, 다시 한번 서로에게 가 닿는 현장인 것이다.

이 책을 언급한 게시물1

조호구

@xiin3k7zkvim

내 젊은 날의 숲

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

1

1

0

0

플라이북

@flybook

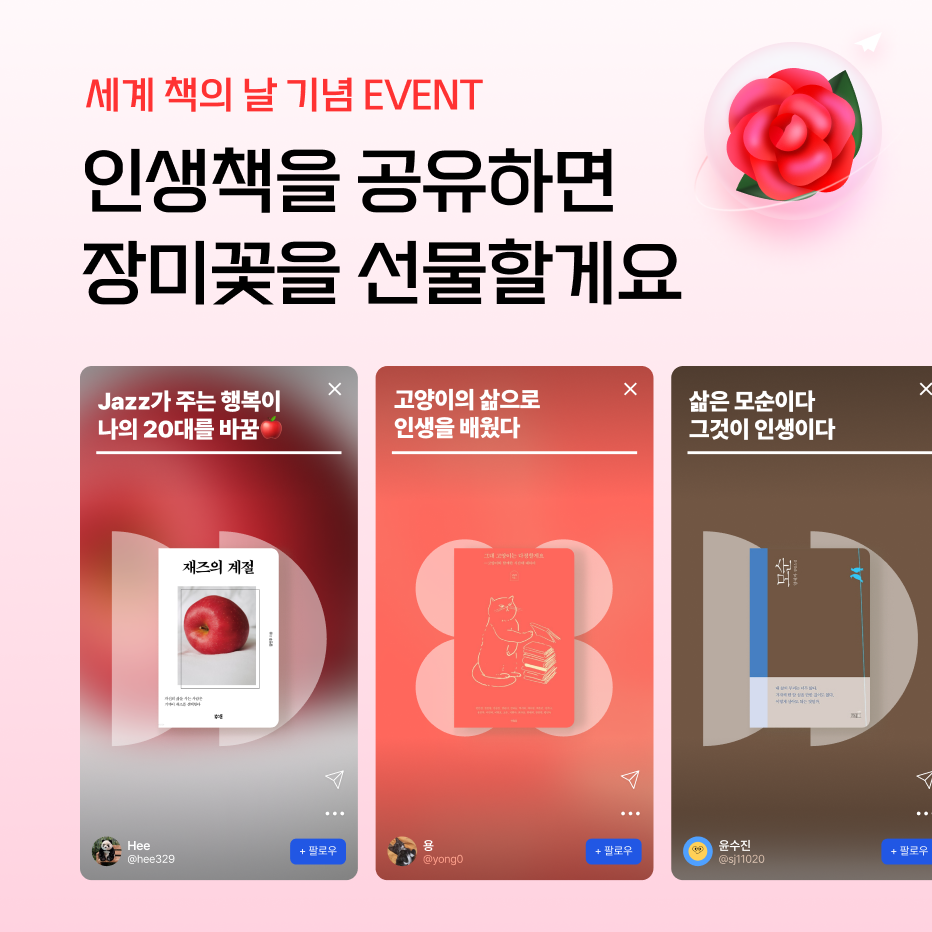

인생책을 SNS에 공유하면 책과 장미꽃다발을 선물할게요!💐

🩷플라이북을 다운 받고 인생책을 공유하세요🩷

사랑하는 사람에게 책과 장미꽃을 선물하는

’세인트 조지’ 축제에서 시작된 <세계 책의 날>을 맞이해

내 인생책을 SNS에 공유하면 책과 장미꽃다발을 선물할게요!💐

✅ 참여 방법

1. FLYBOOK에 나의 인생책 등록 후 이미지 캡처

2. 이미지를 SNS 게시물에 계정 태그 후

#플라이북 #인생책 #독서SNS #독서앱 해시태그 넣어 업로드

(참여 가능 SNS 채널 : 인스타그램, 스레드, X, 블로그)

🎁 경품

추첨 10명 | 블라인드북 한 권 + 장미꽃다발

참여자 전원 | 플라이북 1,000포인트 지급

상세정보

강 건너 저편으로 가지 못하고 결국 약육강식의 더러운 세상에서 '함께' 살아가야 하는 이들의 이야기를 가장 일상적이고 구체적인 언어들로 보여주었던 <공무도하> 이후 꼬박 일 년, 김훈이 장편소설 <내 젊은 날의 숲>을 선보인다. 소설은 작가가 '풍경의 안쪽에서 말들이 돋아나기를 바'라며 '눈이 아프도록' 들여다본 세상의 풍경, 그 풍경이 돌려준 질문의 기록이다.

"그가 내 이름을 불렀다. 그의 목소리는 낮았고 메말랐다. 그의 목소리는 음성이 아니라 음량에 가까운 느낌이었다. 그 목소리는 뭐랄까, 대상을 단지 사물로써 호명함으로써 대상을 밀쳐내는 힘이 있었다. 그의 목소리는 내 이름을 불러서, 내가 더이상 다가갈 수 없는 자리에다 나를 주저앉히는 듯했다. 그렇게 낯선 목소리를 듣기는 처음이었다."

첫 순간에 이미 그 이후의 시간과 마음과 관계를 결정짓는 어떤 만남의 순간을 김훈은 보여준다. 그전 김훈의 인물들이 각 개인 안에서 인간 일반의 희노애락의 어떤 모습을 그려냈다면, <내 젊은 날의 숲>의 인물들은, 끊임없이 서로에게 가 닿고, 서로에게 서로를 관계짓는다. 그의 소설이 풍경 안에만 머무르지 않고, 사람 안에만 머무르지 않고, 다시 한번 서로에게 가 닿는 현장인 것이다.

출판사 책 소개

쟁쟁쟁…

김훈의 손끝에서 꽃이 열리고 숲이 열리고 사람이 열린다!

_김훈 신작 장편소설 『내 젊은 날의 숲』

나는 눈이 아프도록 세상을 들여다보았다. 나는 풍경의 안쪽에서 말들이 돋아나기를 바랐는데, 풍경은 아무런 기척이 없었다. 풍경은 미발생의 말들을 모두 끌어안은 채 적막강산이었다.

그래서 나는 말을 거느리고 풍경과 사물 쪽으로 다가가려 했다. 가망 없는 일이었으나 단념할 수도 없었다. 거기서 미수에 그친 한 줄씩의 문장을 얻을 수 있었다. 그걸 버리지 못했다. 이 책에 씌어진 글의 대부분은 그 여행의 소산이다. (……)

산천을 떠돌면서, 그런 생각을 했는데, 산천은 나의 질문을 나에게 되돌려주었다. 그래서 나의 글들은 세상으로부터 되돌아온 내 질문의 기록이다. _‘작가의 말’ 중에서

강 건너 저편으로 가지 못하고 결국 약육강식의 더러운 세상에서 “함께” 살아가야 하는 이들의 이야기를 가장 일상적이고 구체적인 언어들로 보여주었던 『공무도하』(문학동네, 2009) 이후 꼬박 일 년, 김훈이 신작 장편소설 『내 젊은 날의 숲』을 선보인다.

기자 시절의 그로부터 삼십여 년, 김훈의 글을 앞에 놓고 책장을 펼치기 전, 우리가 기대하는 어떤 것이 있다면, 『내 젊은 날의 숲』에서 작가는 우리가 원하던 바로 그것(혹은 그 이상)을 보여준다.

그것은 또한 작가가 그토록 원하던(비록 자신은 미수에 그친 문장이라 밝혔지만) 바로 그것, “풍경의 안쪽에서 말들이 돋아나기를 바”라며 “눈이 아프도록” 들여다본 세상의 풍경, 그 풍경이 돌려준 그의 질문의 기록이기도 할 것이다.

때문인지, 이번 소설 『내 젊은 날의 숲』에서는 나무와 꽃이, 숲이, 그리고 사람이 열리는 장면이 자주 목격된다.

그것은 풍경과 사람이 (함께) 열리고 깨어나고 열매맺고 소통하는 장면에 다름아니다.

풍경과 풍경, 풍경과 사람, 사람과 사람 사이에 다리를 놓는 문장

“화가가 팔레트 위에서 없었던 색을 빚어내듯이 나는 이미지와 사유가 서로 스며서 태어나는 새로운 언어를 도모하였다. 몸의 호흡과 글의 리듬이 서로 엉기고, 외계의 사물이 내면의 언어에 실려서 빚어지는 새로운 풍경을 나는 그리고 싶었다. 나는 이제 이런 문장을 쓰지 않는다. (……) 나는 삶의 일상성과 구체성을 추수하듯이 챙기는 글을 쓰려 한다.”_『풍경과 상처』, 개정판 ‘작가의 말’ 중에서

지난해의 어느 즈음, 작가 김훈은 그렇게 밝혔다. 『공무도하』를 펴낼 즈음이었고, 그 안에서 그는 일상의 언어, 구체성의 언어를 추수하여 보여주었다. 하지만 그가 구현해내는 일상의 언어, 구체성의 언어 안에서 이미지와 사유가 하나로 섞여드는 것을 우리는 목격할 수 있었다.

그렇다면 김훈의 신작 『내 젊은 날의 숲』은 어쩌면, 그가 지금까지 모색해온 새로운 언어, 사람과 사람, 사람의 몸과 꽃과 나무와 숲, 자연이 서로 엉기어드는 풍경을 가장 잘 그려 보이는 작품이 될 것이다.

비가 그친 아침에 젖은 숲이 흐리고 나무들의 밑동이 물안개에 잠겨 있을 때, 그 물안개 속에서 도라지꽃이 멀리 보였다. 도라지꽃은 김소월의 말대로 ‘저만치’ 피어 있었는데, 꽃이 눈에 띄는 순간 ‘저만치’라는 거리는 소멸해버리고 도라지는 내 곁에서 보라색 꽃의 속살을 벌리고 있었다. 도라지는 별처럼 피어난다. 색깔이 짙지 않지만, 특이하게도 눈에 잘 띄는 꽃이다. 멀리서 봐도, 고개를 옆으로 돌린 꽃들조차 나를 향해 피어 있었다. 어머니나 아버지가 봐도, 안요한 실장이나 신우가 봐도, 김민수 중위나 그 부하들이 봐도, 자등령 능선에 백골들이 살아나서 봐도, 도라지꽃은 그 각각의 사람들을 향해서, 그 멀어져가는 또는 멀리서 다가오는 보라색의 속살을 드러내서 피어 있을 것이었다.

라고 그가 쓸 때, 그리고

숲에 눈이 쌓이면 자작나무의 흰 껍질은 흰색의 깊이를 회색으로 드러내면서 윤기가 돌았다. 자작나무 사이에서 복수초와 얼레지가 피었다. 키가 작은 그 꽃들은 눈 위에 떨어진 별처럼 보였다. 눈 속에서 꽃이 필 때 열이 나는지, 꽃 주변의 눈이 녹아 있었다. 차가운 공기와 빈약한 햇살 속에서 복수초의 노란 꽃은 쟁쟁쟁 소리를 내는 것 같았다. 꽃은 식물의 성기라는데, 눈을 뚫고 올라온 얼레지꽃은 진분홍빛 꽃잎을 뒤로 활짝 젖히고 암술이 늘어진 성기의 안쪽을 당돌하게도 열어 보였다. 눈 위에서 얼레지꽃의 안쪽은 뜨거워 보였고, 거기에서도 쟁쟁쟁 소리가 들리는 듯싶었다.

라고 그가 쓸 때,

우리는 다른 누구도 아닌 바로 나에게로 향한 도라지꽃의 그 보라색 속살을 마주하게 되고, 온기를 품고 눈을 녹이며 올라온 얼레지꽃의 쟁쟁쟁, 소리를 듣게 된다. 그것은 단순히 꽃이 열리는 순간이 아니라, 내가 함께 열리는 순간이기도 하다.

풀을 들여다보면서, 내 몸속으로 흘러들어오는 식물들의 시간을 나는 느꼈다. 색깔들이 물안개로 피어나는 시간이었다.

숲이 저무는 저녁에 가끔씩 아버지가 생각났다. 어두워지는 시간에는 먼 것들이 떠오르는 모양이다.

여름의 숲은 크고 깊게 숨쉬었다. 나무들의 들숨은 땅속의 먼 뿌리 끝까지 닿았고 날숨은 온 산맥에서 출렁거렸다. 뜨거운 습기에 흔들려서 산맥의 사면들은 살아 있는 짐승의 옆구리처럼 오르내렸고 나무들의 숨이 산의 숨에 포개졌다.

라고 그가 쓸 때,

그가 그려내는 나무와 꽃과 숲이 태어나고 숨쉬고 자라고 열리고 스러지는 풍경 안에서, 우리는 사람이 태어나고 만나고 관계짓고 헤어지고 역시 스러지는 모든 순간의 현장을 목격하게 된다.

단순히 있는 그대로의 풍경을 묘사하는 언어로 그치지 않고, 있는 그대로의 사람살이의 풍경을 그리는 언어로 끝나지 않고, 한 줄의 문장 안에서 함께 태어나고 소통하는 것, 그래서 말해질 수 없는 것들이 말해지는 현장, 그 현장이 김훈이라는 숲에서 새롭게 태어나는 것이다.

돌이켜보니, 나는 단 한 번도 '사랑'이나 '희망' 같은 단어들을 써본 적이 없다.

중생의 말로 ‘사랑’이라고 쓸 때, 그 두 글자는 사랑이 아니라 사랑의 부재와 결핍을 드러내는 꼴이 될 것 같아서 겁 많은 나는 저어했던 모양이다.

그러하되, 다시 돌이켜보면, 그토록 덧없는 것들이 이 무인지경의 적막강산에 한 뼘의 근거지를 만들고 은신처를 파기 위해서는 사랑을 거듭 말할 수밖에 없을 터이니, 사랑이야말로 이 덧없는 것들의 중대사업이 아닐 것인가. (……)

여생의 시간들이, 사랑과 희망이 말하여지는 날들이기를 나는 갈구한다.

_‘작가의 말’ 중에서

라고, 그는 또한 말한다. 그래서인지,

그가 내 이름을 불렀다. 그의 목소리는 낮았고 메말랐다. 그의 목소리는 음성이 아니라 음량에 가까운 느낌이었다. 그 목소리는 뭐랄까, 대상을 단지 사물로써 호명함으로써 대상을 밀쳐내는 힘이 있었다. 그의 목소리는 내 이름을 불러서, 내가 더이상 다가갈 수 없는 자리에다 나를 주저앉히는 듯했다. 그렇게 낯선 목소리를 듣기는 처음이었다.

첫 순간에 이미 그 이후의 시간과 마음과 관계를 결정짓는 어떤 만남의 순간을 김훈은 보여준다. 그전 김훈의 인물들이 각 개인 안에서 인간 일반의 희노애락의 어떤 모습을 그려냈다면, 『내 젊은 날의 숲』의 인물들은, 끊임없이 서로에게 가 닿고, 서로에게 서로를 관계짓는다. 그의 소설이 풍경 안에만 머무르지 않고, 사람 안에만 머무르지 않고, 다시 한번 서로에게 가 닿는 현장인 것이다.

현재 25만명이 게시글을

작성하고 있어요