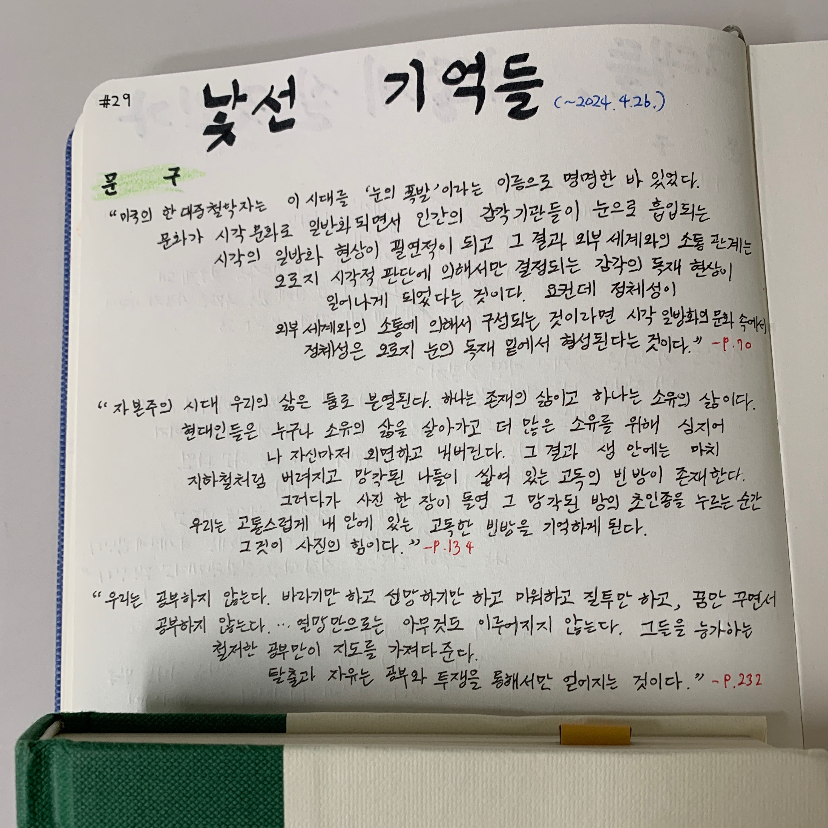

낯선 기억들 :철학자 김진영의 난세 일기

김진영 (지은이)|한겨레출판

이 책을 담은 회원

58명

이럴 때 추천!

답답할 때, 에너지가 방전됐을 때, 인생이 재미 없을 때, 고민이 있을 때 읽으면 좋아요.

분량보통인 책

장르한국에세이

출간일2020-09-24

페이지276쪽

10%14,000원

12,600원분량보통인 책

장르한국에세이

출간일2020-09-24

페이지276쪽

10%14,000원

12,600원분량보통인 책

장르한국에세이

출간일2020-09-24

페이지276쪽

요약

요약이 책에 대한 요약 정보가 아직 없습니다.

독서 가이드

독서 가이드

1. 이 책은 30대 여성들이 가장 좋아하는 책이에요.

2. 답답할 때일 때 읽으면 도움이 돼요.

3. 여유로운 저녁 시간에 몰입해서 읽기 좋은 분량이에요.

작가

김진영

(지은이)

상세 정보

호주머니에서 죽음을 꺼내면서도 삶을 말하고, 아픈 이별을 떠나보내면서도 사랑을 껴안았던 철학자 故 김진영의 세 번째 산문집. 시끄러운 세상을 바라보며 써 내려간 용기 가득한 문장들이 담겨 있다.

이 책 어때요?

Q&A이 책의 한줄평

0아직 등록된 한줄평이 없습니다.

게시물

1이 책이 담긴 책장

아직 이 책이 담긴 책장이 없습니다.