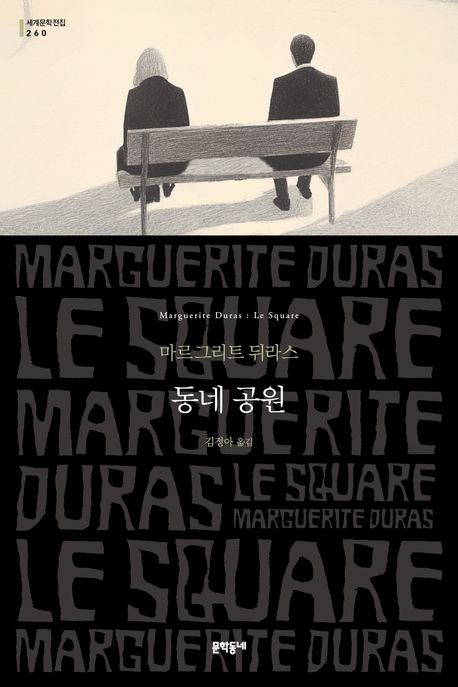

동네 공원

이 책을 읽은 사람

7명

나의 별점

읽고싶어요

읽고싶어요

책장에 담기

게시물 작성

문장 남기기

분량

얇은 책

출간일

2025.4.11

페이지

164쪽

상세 정보

공원 벤치에서 만난 낯선 두 개인의 대화로 이뤄진 소설. 총3장으로 구성된 이 이야기의 배경은 “버찌가 시장에 나오기 두 달 전”, 즉 봄 무렵의 어느 동네 공원이다. 공원 벤치에 우연히 함께 앉게 된 여자와 남자, 처음 만난 이 두 사람은 여자가 돌보는 아이를 기회삼아 대화의 물꼬를 튼다.

아이는 놀다가 여자에게 와서는 각 장의 시작에서 (1장에서는 “배고파”, 2장에서는 “목말라”, 3장에서는 “피곤해”라고) 딱 한마디씩 말할 뿐, 대부분은 둘의 대화로 이뤄진다. 여자는 주인집에서 보모 일에 식사 시중에 과체중의 노인까지 씻기고 돌보며 저녁 늦게까지 고된 노동에 시달리고 있고, 자기 것이라고는 하나 없이 예속되어 있는 불행한 처지에서 벗어나기를 간절히 바라며 함께 삶을 꾸려나갈 결혼 상대를 찾아 댄스 클럽에 나가는 게 유일한 탈출구라고 여기는, 전심전력을 다해 희망과 변화를 이야기하는 스무 살의 가정부다. 남자는 집도 없이 홀몸으로 상품 가방 하나 들고 갖가지 잡동사니를 팔러 이곳저곳을 떠돌며 살고 있고, 지난날 겪은 많은 불행으로 앞날에 대한 계획이나 사람에 대한 기대 없이 일상의 작디작은 조촐한 것에 만족하며 단조롭게 사는 중년의 행상이다.

이 책을 언급한 게시물8

megood

@megood

동네 공원

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

0

0

0

0

목차와 페이지

@mokchawapeyiji

동네 공원

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

0

0

0

0

목차와 페이지

@mokchawapeyiji

동네 공원

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

0

0

0

0

상세정보

공원 벤치에서 만난 낯선 두 개인의 대화로 이뤄진 소설. 총3장으로 구성된 이 이야기의 배경은 “버찌가 시장에 나오기 두 달 전”, 즉 봄 무렵의 어느 동네 공원이다. 공원 벤치에 우연히 함께 앉게 된 여자와 남자, 처음 만난 이 두 사람은 여자가 돌보는 아이를 기회삼아 대화의 물꼬를 튼다.

아이는 놀다가 여자에게 와서는 각 장의 시작에서 (1장에서는 “배고파”, 2장에서는 “목말라”, 3장에서는 “피곤해”라고) 딱 한마디씩 말할 뿐, 대부분은 둘의 대화로 이뤄진다. 여자는 주인집에서 보모 일에 식사 시중에 과체중의 노인까지 씻기고 돌보며 저녁 늦게까지 고된 노동에 시달리고 있고, 자기 것이라고는 하나 없이 예속되어 있는 불행한 처지에서 벗어나기를 간절히 바라며 함께 삶을 꾸려나갈 결혼 상대를 찾아 댄스 클럽에 나가는 게 유일한 탈출구라고 여기는, 전심전력을 다해 희망과 변화를 이야기하는 스무 살의 가정부다. 남자는 집도 없이 홀몸으로 상품 가방 하나 들고 갖가지 잡동사니를 팔러 이곳저곳을 떠돌며 살고 있고, 지난날 겪은 많은 불행으로 앞날에 대한 계획이나 사람에 대한 기대 없이 일상의 작디작은 조촐한 것에 만족하며 단조롭게 사는 중년의 행상이다.

출판사 책 소개

20세기 프랑스 현대소설사에서 빼놓을 수 없는 작가 뒤라스

독특한 대화체 소설로 주목받은 초기 대표작

1955년 갈리마르에서 출간된 『동네 공원』은 뒤라스의 초기 대표작으로 꼽힌다. 1956년 9월 직접 각색해 클로드 마르탱의 연출로 파리 샹젤리제스튜디오에서 연극으로 처음 공연되었으며, 1957년 1월에는 라디오방송극으로 전파를 타기도 했다. 1940년대 전후 해방과 정치적 사회적 재건과 냉전의 여진 속에서, 심리소설의 전통과 사르트르를 위시한 실존주의의 무게에서도 벗어나, 1950년대 중반 책이 출간되던 그 무렵, 프랑스 문학계에서는 새로운 목소리에 대한 탐구와 더불어 누보로망이 곧 태동할 예정이었다. 뒤라스는 당시 프랑스공산당 당원으로 활발히 활동하다 1949년 당과 결별하긴 했어도 끊임없이 사회운동에 적극 가담했다. 미뉘에서 『모데라토 칸타빌레』(1958)를 내며 뒤라스가 본격적으로 누보로망 작가들과 함께 언급되며 유명세를 타기 전, 그러니까 1943년 첫 소설 『철면피들』 이후 『태평양을 막는 제방』 『타르키니아의 작은 말들』 다음에 나온 『동네 공원』은, 작품 순서로 보자면 여섯번째 ‘소설’에 해당한다. 동시에 이 작품은 뒤라스가 쓴 ‘첫 희곡’으로도 소개되기도 한다. 형식상 공원 벤치에서 만난 두 사람의 대화로 이뤄져 있어, 희곡에 가깝게 보이기 때문이다. 내용상 뚜렷한 내러티브 없이 진행되는 반서사적 특징 역시 주목을 요한다. 뒤라스 자신은 “소설이나 희곡을 쓸 의도는 없었고, 출판사에 말하지 않아 ‘소설roman’로 나왔을 뿐”이라고 했고, 연극 공연 당시 인터뷰에서는 “나도 모르게 희곡을 썼다”고도 했다.

그 당시에는 1953년 초연된 사뮈엘 베케트의 『고도를 기다리며』와 비교한 혹평도 있었으나, 아이러니하게도 베케트는 이 작품의 라디오방송극을 듣고 감동받아 BBC 라디오방송에 작품을 추천하기도 했으며, 주요 평단과 언론의 반응과 달리 모리스 블랑쇼는 공연 팸플릿에 작품에 대한 진진한 글을 쓰기도 했다. 한국에는 1986년 『길가의 작은 공원』으로 처음 소개된 바 있는 『동네 공원』은, 세대를 막론하고 여전히 사랑받는 뒤라스만의 독특한 호흡과 필치가 그대로 담겨 있는 숨은 명작이라 할 만하다.

공원 벤치에서 만난 낯선 두 개인의 대화로 이뤄진 소설

총3장으로 구성된 이 이야기의 배경은 “버찌가 시장에 나오기 두 달 전”, 즉 봄 무렵의 어느 동네 공원이다. 공원 벤치에 우연히 함께 앉게 된 여자와 남자, 처음 만난 이 두 사람은 여자가 돌보는 아이를 기회삼아 대화의 물꼬를 튼다. 아이는 놀다가 여자에게 와서는 각 장의 시작에서 (1장에서는 “배고파”, 2장에서는 “목말라”, 3장에서는 “피곤해”라고) 딱 한마디씩 말할 뿐, 대부분은 둘의 대화로 이뤄진다. 여자는 주인집에서 보모 일에 식사 시중에 과체중의 노인까지 씻기고 돌보며 저녁 늦게까지 고된 노동에 시달리고 있고, 자기 것이라고는 하나 없이 예속되어 있는 불행한 처지에서 벗어나기를 간절히 바라며 함께 삶을 꾸려나갈 결혼 상대를 찾아 댄스 클럽에 나가는 게 유일한 탈출구라고 여기는, 전심전력을 다해 희망과 변화를 이야기하는 스무 살의 가정부다. 남자는 집도 없이 홀몸으로 상품 가방 하나 들고 갖가지 잡동사니를 팔러 이곳저곳을 떠돌며 살고 있고, 지난날 겪은 많은 불행으로 앞날에 대한 계획이나 사람에 대한 기대 없이 일상의 작디작은 조촐한 것에 만족하며 단조롭게 사는 중년의 행상이다.

자신들이 “밑바닥 중의 밑바닥”이라고 말하는, 상처받기 쉬운 취약한 처지의 이 두 사람은 서로에게 지극한 존대로 이해 불능과 소통 가능 사이를 오가며, 드문드문 대화의 긴장과 단절을 유발한다. 그런 대화는 때로 어긋나기도 하고 각자의 말에 내던져져 침묵 속으로 가라앉기도 하지만, 불가능할 법한 이 우연의 만남 속에서 차츰차츰 둘은 서로의 토대에 가닿는 진실로 향해 나아간다. 먹고사는 문제, 노동과 직업에 대한 생각, 누군가와의 소통에 대한 간절한 갈망, 날씨와 여행, 벗어남과 떠남, 더이상 살고 싶지 않던 날의 기억과 행복에 대한 상념, 고통스러운 희망과 비겁한 체념 등 대화는 여러 갈래로 뻗어나간다. 아이의 발화는 ‘배고프고, 목마르고, 피곤한’ 그들 인간 존재에게 가장 기본적인 욕구를 떠올리게 하는 절박한 주문이나 다름없다. 서로가 서로에게 가장 낮은 목소리로 조심스레 건네는 고독한 말 속에서, 서로에 대한 염려와 못본 체할 수 없는 걱정 속에서, 미약하지만 하나의 약속이, 근원적인 유대가 싹튼다. 저녁이 오고 공원 문이 닫힐 무렵, 그들의 대화가 피곤해하는 아이의 채근으로 끝나갈 무렵, 어쩌면 훗날 그들이 다시 만나게 되리라는 불가능해 보이던 미래도 언뜻 비친다.

주류 사회와 단절된 자들, 공동의 보편성에서 소외된 자들의 소통

뒤라스는 한 인터뷰에서, 두 남녀의 만남에서 흔히 기대하게 되는 러브스토리가 아니라 ‘욕구이론’에 대한 접근으로 이 글을 썼다고 밝혔다. 프랑스공산당 활동 당시 정치적 동지이자 연인이었던 디오니스 마스콜로의 『공산주의』(1953)에 등장하는 이 ‘욕구이론’은, 기본적인 물질적 토대인 의식주 말고도 인간의 또다른 기본 조건인 소통에 대한 욕구, 나아가 “무언가를 욕구할 수 있는 인간임을 인정받고 싶은 욕구”를 가리키기도 한다. 그것이 남자가 말하는 “발산할 만한 데를 찾지 못하면 괴로운” 고통스러운 희망일지라도, 그저 “무엇에 대한 것도 아닌 희망, 희망을 향한 희망”일지라도 말이다.

뒤라스는 이 작품을 쓸 때 “공원에 앉아 있는 사람들의 침묵에 귀기울이면서 썼다”고도 말한 바 있다. 보편적으로 누구나 했을 법한 삶의 고민을 쉬운 입말로 풀어놓고 있으나, 그 보편성-공통의 운명은 가장 낮은 바닥을 울리는 두 사람의 민감한 목소리 속에서 더 근원적인 뿌리를 건드린다. 남들처럼 살고 싶어도 남들만큼 살 수 없는 “방치된 사람들”, 기본적인 삶의 안녕부터 돌봐야 하는 사람들에게 말을 나눌 상대를 만난다는 건 그래서 절실해 보인다. 블랑쇼가 말하듯, “동일한 세계에 살고 있으면서 전혀 다른 이유에서 그 세계와 단절되어 있다”는 감각, 그것이 그들을 함께 있게 하고 말하게 한다. 저녁 늦게까지 불빛이 있고 “손님이 가득하고 음악이 흐르는 카페”로, 그런 데가 없었다면 외로워서 못 살았을 거라고 말하는 사람들을 모이게 하는 것이다. 그래서 그들은 언제 다시 올지 모를 우연찮게 주어진 이 만남의 기회에서, 놀라울 정도로 솔직하고 무작정 가까워졌다 공손히 멀어진다. 뒤라스에게 광장(공원)은 사회 변혁이나 계급에 대한 정치적 각성으로 모여드는 ‘영웅’들의 집회소가 아니라, “살아남는 것, 굶어죽지 않는 것, 매일 저녁 지붕 있는 잠자리를 마련하는 것”이 우선이고 “가스오븐 갖는 게 꿈인” 자들의 일시적 마주침의 장소다. 고향을 잃고 떠나온 난민이나 이민자처럼 “사망증명서 말고는 아무것도 가져보지 못한 자들”이 자신도 모르게 걸어들어가는 곳, 거기서 어쩌다 혼잣말을 하기도 하고 말 상대를 발견하기도 하는 곳. 두 사람의 목마른 언어가 그리는 보편의 여운, 공통의 풍경이 지닌 진의는 이 작품을 발표하고 긴 세월이 지나 ‘1989년 겨울’에 달아둔 작가의 메모에서도 잘 확인된다.

현재 25만명이 게시글을

작성하고 있어요