후숙 중인 아보카도가 썩어버리면 어떡하나

Edited by

서나영

Edited by

서나영

필자의 2살 된 조카는 인간의 원초적인 감정을 투명하게 내비친다. 이모(필자)가 솜털 난 볼에

뽀뽀라도 쪽 해주면 배시시 미소 짓고, 아장아장 걷다 넘어지기라도 하면 아프다며 엄마에게

안기고, 심혈을 기울여 가지고 놀던 장난감이 뜻대로 움직여주지 않으면 답답함에 발을 동동

구르기도 한다. 성인 못지않게 풍부한 감정을 가진 조카를 보며 자동적으로 함박웃음이 지어지는

이유는 2살 배기에겐 다 큰 어른이 안고 사는 추상적인 불안감이 없어 보이기 때문일 것이다.

어른이 아이들과 비슷하게 느끼는 불안감은 사랑받지 못할까 봐에 대한 불안함뿐일테다. 주변 사람들에게 무시당할까 봐, 상사에게 혼날까 봐, 준비하던 게 실패할까 봐 등 일어나지 않은 일들에 대해 너무 깊게 생각하게 만드는 추상적인 불안감은 어른이 되면서 점점 불어난다. 나이를 먹으며 사회에, 사람에, 스스로에게 부딪히며 쌓이는 감정이지만 여유 있기는커녕 우리에게 훈수를 두기 바쁜 게 바로 이 불안함이다.

하지만 불안이 우리의 삶에 놓는 훼방이 나쁘기만 할까. 적당한 불안은 능력 좋고 든든한 동료가 된다. 최근에 개봉한 영화 <인사이드 아웃2>의 ‘불안이’ 캐릭터만 봐도 그렇다. ‘불안이’는 주인공 ‘라일리’가 청소년이 되면서 겪게 되는 상황들이 최악으로 흘러가지 않게끔 변수의 변수까지 예상해서 계획을 짜둔다. 우리는 불안하기에 대비하고 계획한다.

어른이 아이들과 비슷하게 느끼는 불안감은 사랑받지 못할까 봐에 대한 불안함뿐일테다. 주변 사람들에게 무시당할까 봐, 상사에게 혼날까 봐, 준비하던 게 실패할까 봐 등 일어나지 않은 일들에 대해 너무 깊게 생각하게 만드는 추상적인 불안감은 어른이 되면서 점점 불어난다. 나이를 먹으며 사회에, 사람에, 스스로에게 부딪히며 쌓이는 감정이지만 여유 있기는커녕 우리에게 훈수를 두기 바쁜 게 바로 이 불안함이다.

하지만 불안이 우리의 삶에 놓는 훼방이 나쁘기만 할까. 적당한 불안은 능력 좋고 든든한 동료가 된다. 최근에 개봉한 영화 <인사이드 아웃2>의 ‘불안이’ 캐릭터만 봐도 그렇다. ‘불안이’는 주인공 ‘라일리’가 청소년이 되면서 겪게 되는 상황들이 최악으로 흘러가지 않게끔 변수의 변수까지 예상해서 계획을 짜둔다. 우리는 불안하기에 대비하고 계획한다.

어떤 날엔 지금처럼 소박하고 검소하게 살 수 있을 것만 같다가도 어떤 날에는 죽을 때까지

이렇게만 살고 있을까 봐 불안하다. 인간은 아마 현존하는 생물 중 가장 변덕스러운 생물일 것이다

. 우리는 정체되어 있다가도 성장하기 위해 계속해서 부딪히며 도전한다. 불안은 그 도전에 장단

맞춰주는 동반자이다.

그러나 뭐든 적당해야 미덕이다. 영화 속 ‘불안이’도 불안이 꼬리에 꼬리를 물어 결국 스스로 하나의 회오리바람이 돼버린다. (이게 무슨 말인지는 영화를 본 사람은 알 수 있다.) 무언가 해낼 수 있을 것 같은 마음에 스스로를 과하게 몰아세우면 시야가 좁아져 회오리에 갇히게 될 것이다. 한병철은 <피로사회>에서 이와 비슷한 사회현상에 대해 이야기한다. 못할 게 없다고 말하는 긍정성으로 범벅이 된 성과사회가 어떻게 그 긍정성으로 사람을 짓눌러 무기력하고 우울하게 만드는지, 나는 왜 자꾸만 쉽게 포기하게 되는지, 이 책을 통해 자기 자신과 현시대의 흐름을 돌아볼 수 있다.

그렇다면 우리의 마음 속에 자꾸만 방문하는 이 불안이를 어떻게 맞이해야 할까.

“성과주체는 자기 자신과 경쟁하면서 끝없이 자기를 뛰어넘어야 한다는 강박, 자기 자신의 그림자를 추월해야 한다는 파괴적 강박 속에 빠지는 것이다.”

― 피로사회, 한병철

그러나 뭐든 적당해야 미덕이다. 영화 속 ‘불안이’도 불안이 꼬리에 꼬리를 물어 결국 스스로 하나의 회오리바람이 돼버린다. (이게 무슨 말인지는 영화를 본 사람은 알 수 있다.) 무언가 해낼 수 있을 것 같은 마음에 스스로를 과하게 몰아세우면 시야가 좁아져 회오리에 갇히게 될 것이다. 한병철은 <피로사회>에서 이와 비슷한 사회현상에 대해 이야기한다. 못할 게 없다고 말하는 긍정성으로 범벅이 된 성과사회가 어떻게 그 긍정성으로 사람을 짓눌러 무기력하고 우울하게 만드는지, 나는 왜 자꾸만 쉽게 포기하게 되는지, 이 책을 통해 자기 자신과 현시대의 흐름을 돌아볼 수 있다.

그렇다면 우리의 마음 속에 자꾸만 방문하는 이 불안이를 어떻게 맞이해야 할까.

“고민해봤자 달라질 것이 없는 문제에 대해서는 고민하지 않으며 살고 싶다. 해가 나면 볕을 쬐고, 비가 오면 처마 아래서 빗소리를 들으며 살고 싶다.”

― 온전히 나답게, 한수희

필자의 친언니이자, 조카의 엄마인 사람은 매일 같이 자기 자식과 함께 동네 산책을 나간다. 아이에게 흙바닥에 동그랗게 뚫린 매미 구멍을 보여주고 그 매미들이 이 여름의 소리를 채우고 있음을 알려준다. 바닥에 떨어져 있는 솔방울들 중 가장 이쁜 솔방울을 골라 집에 가지고 가게 해주며 아파트 단지 내에 숨어 있는 작고 큰 식물들을 관찰하며 몇 시간이고 보낸다. 한번은 그 산책을 따라 나갔다가 지금 이 순간을 오감으로 느끼기에도 삶이 짧다는 깨달음이 자연스레 스며들었다. 우리가 제아무리 불안하다고 발버둥 쳐봤자 다가오지 않은 미래는 예측이 불가하다. 그것을 인지만 하고 있어도 스스로를 향한 엄격함이 절감된다.

예측이 되지 않기 때문에 삶이 아름다운 것이라는 말은 하지 못하겠다. 필자는 모든 걸 예측하고 대비하고 싶기 때문이다. 예측불가한 상황은 정말이지 짜증 난다.

하지만 모든 게 예측이 가능하다면 삶이 무지 따분해질 것은 분명하다. 이 글조차 읽지 못하는 2살배기 아이가 아닌 이상 불안하다고 투정 부릴 수 없다. 불안함을 즐기려고 노력할 수밖에. ‘인생은 가까이서 보면 비극, 멀리서 보면 희극’이라고 했던가. 예측불가한 상황을 일종의 이벤트라 생각하며 우리의 상황을 전지적 작가 시점으로 바라볼 필요가 있다. 영화나 책을 볼 때 작품 속 인물을 자연스레 응원하지만 스스로에겐 채찍을 날리느라 바쁠 것이다. 자기 인생을 하나의 이야기라고 생각해 보자. 이야기엔 날벼락 같은 위기가 필수적이다. 그 위기를 겪어내기에 이야기와 인물들이 풍부해진다.

자비에 돌란 감독의 <마미>

스스로를 관조할 수 있게 해주는 것 중에 영화만큼 효과적인 게 있을까. 내가 겪고 있는 일보다 더

충격적인 난관을 겪고 있는 인물들을 보고 있으면 은근한 안심이 들기도 하고 나와 비슷한 인물을

만나게 되기라도 하면 사람에게서 받는 것보다 더 큰 위로를 받기도 한다.

자비에 돌란 감독의 <마미>는 불안 그 자체를 안고 사는 세 사람을 중심으로 사랑과 삶을 풀어나간다. 감독 본인만의 색깔이 뚜렷한 연출을 선보이는 이 영화를 뮤직비디오 같다며 선호하지 않는 관객도 많다. 하지만 이 영화의 관람 포인트는 불안한 인물들이 어떻게 서로에게 마음을 열고 어떻게 사랑하며 어떻게 끝을 맺는가이다. 하나의 계절 같은 영화. 예측불가 한 상황의 연속으로 너무 지쳤다면, 이 영화를 보고 사랑과 삶의 본질을 다시 복습해 보는 게 어떨까.

좋아하는 영화도, 책도 손에 잡히지 않을 땐 억지로 잡으려 할 필요 없다. 사실 가만히 누워서 내가 느끼는 불안감에 직면해 보는 것이 고통스럽지만 가장 효과적인 방법이다. 불행 중 다행인 것은 인간의 뇌는 본능적으로 좋지 않았던 기억은 빠르게 지운다는 것이다. 몇 주일 전, 필자는 이력서를 제출한 곳들의 합격 여부를 예측하느라 많은 시간을 허비하고 스스로 정말 쓸모 없는 사람이라며 자책했지만 시간이 흐르고 요즘은 가장 불안한 일이 ‘후숙 중인 아보카도가 썩어버리면 어떡하나’ 가 되었다.

자비에 돌란 감독의 <마미>는 불안 그 자체를 안고 사는 세 사람을 중심으로 사랑과 삶을 풀어나간다. 감독 본인만의 색깔이 뚜렷한 연출을 선보이는 이 영화를 뮤직비디오 같다며 선호하지 않는 관객도 많다. 하지만 이 영화의 관람 포인트는 불안한 인물들이 어떻게 서로에게 마음을 열고 어떻게 사랑하며 어떻게 끝을 맺는가이다. 하나의 계절 같은 영화. 예측불가 한 상황의 연속으로 너무 지쳤다면, 이 영화를 보고 사랑과 삶의 본질을 다시 복습해 보는 게 어떨까.

좋아하는 영화도, 책도 손에 잡히지 않을 땐 억지로 잡으려 할 필요 없다. 사실 가만히 누워서 내가 느끼는 불안감에 직면해 보는 것이 고통스럽지만 가장 효과적인 방법이다. 불행 중 다행인 것은 인간의 뇌는 본능적으로 좋지 않았던 기억은 빠르게 지운다는 것이다. 몇 주일 전, 필자는 이력서를 제출한 곳들의 합격 여부를 예측하느라 많은 시간을 허비하고 스스로 정말 쓸모 없는 사람이라며 자책했지만 시간이 흐르고 요즘은 가장 불안한 일이 ‘후숙 중인 아보카도가 썩어버리면 어떡하나’ 가 되었다.

“행복의 핵심을 사진 한 장에 담는다면 어떤 모습일까? (∙∙∙) 그것은 좋아하는 사람과 함께 음식을 먹는 장면이다.”

― 서은국, 행복의 기원

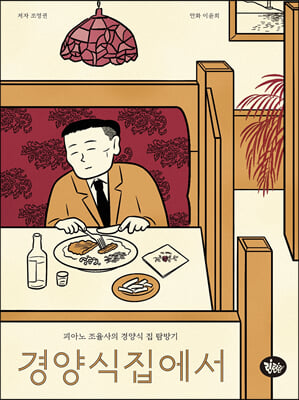

경양식집에서

조영권 지음 | 린틴틴 펴냄

경양식에 대해 파고드는 집요함을 따라가다 보면 미식의 감각이 절로 깨워진다. ‘피아노 조율사’라는 생소한 직업군을 가진 작가의 장인 정신을 본받아 그저 성실히 살고 싶다는 마음이 생기는 건 덤. 다 읽은 후에 깊이 좋아할 무언가를 골라 파고들어 보는 것이 어떨까.