송세미

@songsemi

+ 팔로우

핫 한 책을 드디어 읽었다. 몇 달 전부터 SNS에서 자주 보이기 시작하더니 어느새 서점에서도 베스트에 올라가있던 책이다. 평소 잘 읽지 않는 장르인데 서점을 배경으로 한 책이라 손이 갔다. 오랜만에 읽는 한국 소설이다.

책, 서점, 커피, 맥주. 내가 좋아하는 것들이 잔뜩 등장하는데 특히 책 속에서 등장하는 책은 늘 그렇듯 흥미롭다. 그 책을 내가 읽었을 경우에는 더더욱. 특성상 겉핥기식으로만 잠깐 언급되고 지나가는 경우가 많은데 한 권에 대해 상대적으로 깊게 언급되는 부분들이 반가웠다.

내용 중간에 몇명의 작가들이 북토크를 하기도 하고 인터뷰도 진행하는데 등장하는 작가들이 모두 이 책을 쓴 저자의 모습일 것 같다는 생각이 든건 착각일까. 책에 대한 가치관이나 특히 책을 읽는데 집중이 잘 되지 않을 경우 타이머를 사용하는 방식 등 대부분이 글을 쓴 저자의 경험과 생각이 녹아있구나 싶었다. 저자가 본인의 모습을 등장인물을 통해서 풀어놓은 것 같은.

책을 읽는 동안 느껴지는 인물들의 감정, 그들이 말하고자 하는 것들 모두 부담스럽거나 거부감없이 다가와서 몸속에 그대로 스며든 느낌이다. 어떤 자극적인 사건에 집중하지도 않았고 등장인물들도 그러하다. 오히려 소설치고는 지나치게 잔잔한 느낌인데(그나마 가장 놀라웠던 부분은 갑자기 등장한 로맨스...) 그 잔잔함이 읽는 동안 더 행복감을 느끼게 했달까. 평소(우리 모두가) 워낙 자극적인 매체들에 노출되어 살고있기에 이런 감성의 책이 너무 반갑다.

서점을 하면서 먹고살 수 있는가 하는 문제에 대해서는 워낙 여기저기서 접하기도 했고 실제로 문을 열고 닫는 서점들을 많이 보기도 해서 소설 속에서도 마찬가지로 그 고충을 말하고 있긴 하지만 애초에 주인공 영주가 서점 건물을 임대가 아닌 본인이 직접 구입해서 운영하고 있다는 설정으로 너무 현실적인 부분을 피하고자 한 것 같은 느낌이라 오히려 괜찮았다. 소설이니까. 소설 속에서는 조금은 꿈같은 내용을 읽고 싶을 때가 있다.

읽는 동안 마음이 따뜻해지고 위로가 되는 책은 오랜만이었다. 대부분 힐링을 주제로 한 에세이같은 것들 보다 소설이 더 위로가 된다.

소소하게, 재미있었다.

하긴. 책이 등장하는 책인데 재미 없을리가.

책, 서점, 커피, 맥주. 내가 좋아하는 것들이 잔뜩 등장하는데 특히 책 속에서 등장하는 책은 늘 그렇듯 흥미롭다. 그 책을 내가 읽었을 경우에는 더더욱. 특성상 겉핥기식으로만 잠깐 언급되고 지나가는 경우가 많은데 한 권에 대해 상대적으로 깊게 언급되는 부분들이 반가웠다.

내용 중간에 몇명의 작가들이 북토크를 하기도 하고 인터뷰도 진행하는데 등장하는 작가들이 모두 이 책을 쓴 저자의 모습일 것 같다는 생각이 든건 착각일까. 책에 대한 가치관이나 특히 책을 읽는데 집중이 잘 되지 않을 경우 타이머를 사용하는 방식 등 대부분이 글을 쓴 저자의 경험과 생각이 녹아있구나 싶었다. 저자가 본인의 모습을 등장인물을 통해서 풀어놓은 것 같은.

책을 읽는 동안 느껴지는 인물들의 감정, 그들이 말하고자 하는 것들 모두 부담스럽거나 거부감없이 다가와서 몸속에 그대로 스며든 느낌이다. 어떤 자극적인 사건에 집중하지도 않았고 등장인물들도 그러하다. 오히려 소설치고는 지나치게 잔잔한 느낌인데(그나마 가장 놀라웠던 부분은 갑자기 등장한 로맨스...) 그 잔잔함이 읽는 동안 더 행복감을 느끼게 했달까. 평소(우리 모두가) 워낙 자극적인 매체들에 노출되어 살고있기에 이런 감성의 책이 너무 반갑다.

서점을 하면서 먹고살 수 있는가 하는 문제에 대해서는 워낙 여기저기서 접하기도 했고 실제로 문을 열고 닫는 서점들을 많이 보기도 해서 소설 속에서도 마찬가지로 그 고충을 말하고 있긴 하지만 애초에 주인공 영주가 서점 건물을 임대가 아닌 본인이 직접 구입해서 운영하고 있다는 설정으로 너무 현실적인 부분을 피하고자 한 것 같은 느낌이라 오히려 괜찮았다. 소설이니까. 소설 속에서는 조금은 꿈같은 내용을 읽고 싶을 때가 있다.

읽는 동안 마음이 따뜻해지고 위로가 되는 책은 오랜만이었다. 대부분 힐링을 주제로 한 에세이같은 것들 보다 소설이 더 위로가 된다.

소소하게, 재미있었다.

하긴. 책이 등장하는 책인데 재미 없을리가.

👍

힐링이 필요할 때

추천!

외 3명이 좋아해요

2022년 4월 24일

6

6

0

0

송세미님의 다른 게시물

송세미

@songsemi

아무런 정보도 없이 그저 제목 하나만 보고 고른 책. 그렇게 즉흥적으로 구입해놓고도 오히려 이 설명문 같은 제목때문에 한동안 손이 가지 않았다.

이쯤되서 인정하고 싶지는 않지만 해야겠다. 난 굉.장.히 뭔가를 꾸준히 하지 못한다. 무엇이든 시작은 잘 하지만(요새는 시작하기도 쉽지않다) 끝을 본 적이 열에 둘쯤 되려나. 그 둘도 쉽지 않다. 평생을 infp로 살아온 나 답게(infp 욕하는 것 아님) 이미 흥미가 떨어져버린 일을 사전에 계획했다고 해서 진득하게 붙들고 있지를 못한다. 결론은 하는 과정이 재미가 없으면 끝까지 해내지를 못하는 것이다. (물론 밥벌이하고는 별개입니다)

사실 그래서 끌렸다. 시작해서 끝까지 완주한 것보다 중간에 포기한 공부가 더 많다는 저자의 이야기는 무언가를 이루려면 지난하고 험난하고 어떨땐 몹시 지루한 과정을 꿋꿋이 견뎌야 한다, 인내해야만 한다!!!라고 말하는 수많은 자기계발서들에 질린 나에게 한줄기 빛 같았달까. 왜 다들 힘든 과정을 견디라고만 하는거야? 하는 나의 반항심에 불을 지펴주었다.

물론 자기합리화를 하기위해 읽은 것만은 아니다^^; 정말 나같은 사람도 있고 이젠 나도 이런 나를 받아들여야 하나보다-하고 씁쓸하지만 인정할 뿐.

저자에게(그리고 나에게) 공부란 재미있어야하고 그 과정이 흥미로워야만 한다. 여기서 말하는 공부는 자격증이나 토익, 취업을 위해 쌓는 스펙같은 개념이 아니라 그야말로 내가 알지 못하는 것들에 대해 깨우치는 모든 행위다.

뭔가를 시작하면 끝까지 잘 하지 못하지만 그럼에도 불구하고 나란 사람이 그래도 오랫동안 손에 쥐고있는 몇가지가 있다. 독서가 그 중 하나라서 정......말 다행이다.

할머니가 되어서도 배움의 기쁨을 누리는 저자처럼 늙어가고 싶다. 시작하고 비록 중간에 그만두게 되더라도. '좋아서 하는 마음을 잃지 않고자 가랑비에 옷 젖듯 하더라도' 말이다.

이쯤되서 인정하고 싶지는 않지만 해야겠다. 난 굉.장.히 뭔가를 꾸준히 하지 못한다. 무엇이든 시작은 잘 하지만(요새는 시작하기도 쉽지않다) 끝을 본 적이 열에 둘쯤 되려나. 그 둘도 쉽지 않다. 평생을 infp로 살아온 나 답게(infp 욕하는 것 아님) 이미 흥미가 떨어져버린 일을 사전에 계획했다고 해서 진득하게 붙들고 있지를 못한다. 결론은 하는 과정이 재미가 없으면 끝까지 해내지를 못하는 것이다. (물론 밥벌이하고는 별개입니다)

사실 그래서 끌렸다. 시작해서 끝까지 완주한 것보다 중간에 포기한 공부가 더 많다는 저자의 이야기는 무언가를 이루려면 지난하고 험난하고 어떨땐 몹시 지루한 과정을 꿋꿋이 견뎌야 한다, 인내해야만 한다!!!라고 말하는 수많은 자기계발서들에 질린 나에게 한줄기 빛 같았달까. 왜 다들 힘든 과정을 견디라고만 하는거야? 하는 나의 반항심에 불을 지펴주었다.

물론 자기합리화를 하기위해 읽은 것만은 아니다^^; 정말 나같은 사람도 있고 이젠 나도 이런 나를 받아들여야 하나보다-하고 씁쓸하지만 인정할 뿐.

저자에게(그리고 나에게) 공부란 재미있어야하고 그 과정이 흥미로워야만 한다. 여기서 말하는 공부는 자격증이나 토익, 취업을 위해 쌓는 스펙같은 개념이 아니라 그야말로 내가 알지 못하는 것들에 대해 깨우치는 모든 행위다.

뭔가를 시작하면 끝까지 잘 하지 못하지만 그럼에도 불구하고 나란 사람이 그래도 오랫동안 손에 쥐고있는 몇가지가 있다. 독서가 그 중 하나라서 정......말 다행이다.

할머니가 되어서도 배움의 기쁨을 누리는 저자처럼 늙어가고 싶다. 시작하고 비록 중간에 그만두게 되더라도. '좋아서 하는 마음을 잃지 않고자 가랑비에 옷 젖듯 하더라도' 말이다.

카페에서 공부하는 할머니

2명이 좋아해요

2022년 4월 19일

2

2

1

1

송세미

@songsemi

완독하는데에 시간이 좀 걸렸다. 생각할 거리가 많아서 그랬는지. 딸이 추억하는 본인의 어머니 이야기이다보니 읽으면서 자연스럽게 나의 엄마를 떠올리지 않을 수 없었다.

객관적으로 봤을때 저자의 어머니는 완벽한 어머니 상은 아니었다. 대부분의 일반적인 부모들과 다를 바 없이 자식이 부모가 원하는 길로 가지 않으려고 하면 꾸짖고 자식의 마음을 헤아리기보다 인생 선배로서 훈수를 두었다 그녀만의 방식으로. 한창 사춘기를 겪던 저자가 어머니를 이해 못 하는 것은 당연한 듯 보였다.

여기서 대체적으로 자식과 부모간의 관계가 결정되는데, 각자 한걸음씩 물러나 상대를 이해하며 관계를 회복하는 것과 영원히 자식과 부모가 마음의 문을 닫고 서로를 비난하는 것. 저자인 미셸과 그의 엄마는 그래도 건강하게 관계를 회복한 사이처럼 보였다. 영원히 이해하지 못하는 부분도 물론 있겠지만.

엄마를 그녀가 해준 음식들로 추억한다는 것이 인상깊다. 된장찌개를 끓이는 법, 함께 먹은 간장게장 등 한국 음식에 대한 이야기가 전체적으로 상세하게 등장하는데 음식 만드는 것을 좋아하지 않는 나도 뭔가를 시도해보고 싶게 만드는 글이었다. 내 눈에 저자는 그냥 한국인이었다.

나와 내 엄마의 관계를 떠올린다. 나도 마찬가지였다. 엄마가 살아온 궤적을 나로서는 알 수 없었고 앞으로도 죽을때까지 모를 것이다. 엄마를 무척 사랑하지만 그만큼 함께 있으면 투닥거리기 바빠서 하루빨리 벗어나고픈 모순적인 마음.

저자는 엄마의 상실을 겪고 그제서야 엄마를 이해하게 된다. 상대방을 온전히 이해하고 받아들인다는 것. 어려운 일이지만 그는 부지런하게도 그걸 해냈다. 스스로 시간이 지날수록 점점 더 나밖에 모르는 이기적인 인간으로 변해가는 느낌이었는데 그런 마음을 환기시켜주는 글이었다. 좋은 책 잘 읽었다.

객관적으로 봤을때 저자의 어머니는 완벽한 어머니 상은 아니었다. 대부분의 일반적인 부모들과 다를 바 없이 자식이 부모가 원하는 길로 가지 않으려고 하면 꾸짖고 자식의 마음을 헤아리기보다 인생 선배로서 훈수를 두었다 그녀만의 방식으로. 한창 사춘기를 겪던 저자가 어머니를 이해 못 하는 것은 당연한 듯 보였다.

여기서 대체적으로 자식과 부모간의 관계가 결정되는데, 각자 한걸음씩 물러나 상대를 이해하며 관계를 회복하는 것과 영원히 자식과 부모가 마음의 문을 닫고 서로를 비난하는 것. 저자인 미셸과 그의 엄마는 그래도 건강하게 관계를 회복한 사이처럼 보였다. 영원히 이해하지 못하는 부분도 물론 있겠지만.

엄마를 그녀가 해준 음식들로 추억한다는 것이 인상깊다. 된장찌개를 끓이는 법, 함께 먹은 간장게장 등 한국 음식에 대한 이야기가 전체적으로 상세하게 등장하는데 음식 만드는 것을 좋아하지 않는 나도 뭔가를 시도해보고 싶게 만드는 글이었다. 내 눈에 저자는 그냥 한국인이었다.

나와 내 엄마의 관계를 떠올린다. 나도 마찬가지였다. 엄마가 살아온 궤적을 나로서는 알 수 없었고 앞으로도 죽을때까지 모를 것이다. 엄마를 무척 사랑하지만 그만큼 함께 있으면 투닥거리기 바빠서 하루빨리 벗어나고픈 모순적인 마음.

저자는 엄마의 상실을 겪고 그제서야 엄마를 이해하게 된다. 상대방을 온전히 이해하고 받아들인다는 것. 어려운 일이지만 그는 부지런하게도 그걸 해냈다. 스스로 시간이 지날수록 점점 더 나밖에 모르는 이기적인 인간으로 변해가는 느낌이었는데 그런 마음을 환기시켜주는 글이었다. 좋은 책 잘 읽었다.

H마트에서 울다

👍

에너지가 방전됐을 때

추천!

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2022년 4월 1일

0

0

0

0

송세미

@songsemi

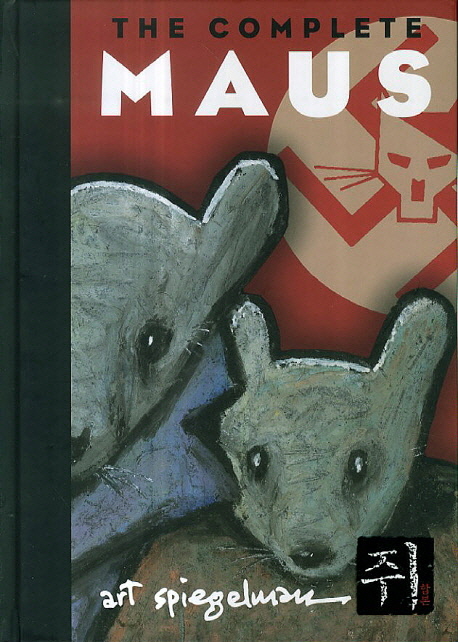

주인공이 '쥐'인 만화책이다. 보통 만화책이라고 하면 재밌고 신나고 모험이 가득한(?) 흥미진진한 이야기를 상상하곤 하는데 홀로코스트를 소재로 한 다소 어두운 내용이다. 저자인 아트 슈피겔만의 아버지인 블라덱 슈피겔만이 겪은 전쟁을, 아우슈비츠에서의 수용소 생활을 그리고 전쟁이 끝나서 다시 고향으로 돌아오기까지의 긴 여정을 아들에게 풀어놓았고 그는 그것을 정리해서 만화로 그려냈다.

사실 홀로코스트를 소재로 한 영화와 책은 이미 너무나 많이 나와있고 히틀러와 나치의 만행에 대해서는 모두 다 아는 사실이기 때문에 굳이 여기서 언급 할 필요는 없을 것 같고, 책을 보면서 특히 눈에 띈 부분에 대해 집중해 보려 한다.

일단 주인공을 동물인 '쥐'로 그렸다는 것. 제목 그대로 정말 쥐다. 유태인들은 모두 쥐로 표현되고 나치는 고양이로(왜 하필 고양이인가!), 폴란드인은 돼지로, 미국인은 개, 소련인은 곰, 프랑스인은 개구리로 그렸다. 동물 선정에 무슨 의미같은게 있는 걸까 하고 생각해보지만 고양이는 너무 귀여우니까.(???)

열한살인 아티가 친구들에게 버려져 울고있자 아버지는 말한다.

'친구? 네 친구들? 그 애들을 방 안에다 먹을 것도 없이 일주일만 가둬놓으면 그땐 친구란 게 뭔지 알게 될 거다.'

어린 아티가 저 문장을 얼마나 이해했는지는 모르겠으나 나중에야 그 의미를 깨달아 책의 처음을 장식하지 않았나 싶다.

전체적으로 블라덱의 이야기는 시간 순으로 진행이 되는데, 춥고 배고프고 먹을 것이 없었다, 하루종일 고된 노동을 하고... 와 같은 문장의 나열이 아닌 실제 그림으로, 아버지가 이야기를 들려주는 형식으로 진행이 되니까 조금 더 가까운 사람이 겪은 일처럼 느껴진다.

아우슈비츠에서 건네받은 옷의 상의, 하의, 그리고 신발의 양쪽도 사이즈가 전부 다른 것을 전달받아 한참을 고생한 친구의 복장을 묘사한 부분은 읽으면서 실제로 내 발이 시려운 것 같았다.

'그의 바지는 두 사람이 들어갈 정도로 컸는데 허리띠로 쓸 끈 하나 없었다. 하루 종일 한 손으로 바지를 잡고 있어야 했단다. 게다가 신발 한 짝은 너무 작았지. 하는 수 없이 바꿀 사람이 나타날 때까지 이걸 들고 다녔다. 다른 한 짝은 배처럼 컸지만 그래도 신고 다닐 만은 했어. 어쨌든 그때가 겨울이었는데 어딜 가든 한쪽 맨발로 눈 위를 밟아야 했지.'

홀로코스트의 참상도 눈살을 찌푸리게 했지만 저자와 아버지의 관계, 블라덱의 편집증적인 증상들, 밤마다 비명을 질러서 가족들을 깨우던 아버지의 모습을 당연하게 보고 자라온 저자가 대학에 가서 처음으로 모든 부모가 밤에 비명을 지르진 않는다는 사실을 알게되는 일들. 모두 '그 일'을 겪지 않았다면 일어나지 않았을 것이었다는 사실이 슬프다.

블라덱의 모습을 보면서 영화 국제시장의 황정민 배우가 맡은 덕수라는 인물이 떠올랐다. 저렇게까지 해야돼? 왜 이렇게 극단적이야?하는 생각을 노인들을 보면서 많이 하는 것도 사실이다. 하지만 그들이 겪은 전쟁, 배고픔, 가난을 겪어보지 않은 우리 세대들은 아마 죽을때까지 많은 부분을 감히 이해하지 못할 것 같다. 저자는 이런 아버지와의 갈등 조차도 조금의 덜어냄도 없이 그대로 표현했다. 그런 솔직함이 아주 인상적이다.

사실 홀로코스트를 소재로 한 영화와 책은 이미 너무나 많이 나와있고 히틀러와 나치의 만행에 대해서는 모두 다 아는 사실이기 때문에 굳이 여기서 언급 할 필요는 없을 것 같고, 책을 보면서 특히 눈에 띈 부분에 대해 집중해 보려 한다.

일단 주인공을 동물인 '쥐'로 그렸다는 것. 제목 그대로 정말 쥐다. 유태인들은 모두 쥐로 표현되고 나치는 고양이로(왜 하필 고양이인가!), 폴란드인은 돼지로, 미국인은 개, 소련인은 곰, 프랑스인은 개구리로 그렸다. 동물 선정에 무슨 의미같은게 있는 걸까 하고 생각해보지만 고양이는 너무 귀여우니까.(???)

열한살인 아티가 친구들에게 버려져 울고있자 아버지는 말한다.

'친구? 네 친구들? 그 애들을 방 안에다 먹을 것도 없이 일주일만 가둬놓으면 그땐 친구란 게 뭔지 알게 될 거다.'

어린 아티가 저 문장을 얼마나 이해했는지는 모르겠으나 나중에야 그 의미를 깨달아 책의 처음을 장식하지 않았나 싶다.

전체적으로 블라덱의 이야기는 시간 순으로 진행이 되는데, 춥고 배고프고 먹을 것이 없었다, 하루종일 고된 노동을 하고... 와 같은 문장의 나열이 아닌 실제 그림으로, 아버지가 이야기를 들려주는 형식으로 진행이 되니까 조금 더 가까운 사람이 겪은 일처럼 느껴진다.

아우슈비츠에서 건네받은 옷의 상의, 하의, 그리고 신발의 양쪽도 사이즈가 전부 다른 것을 전달받아 한참을 고생한 친구의 복장을 묘사한 부분은 읽으면서 실제로 내 발이 시려운 것 같았다.

'그의 바지는 두 사람이 들어갈 정도로 컸는데 허리띠로 쓸 끈 하나 없었다. 하루 종일 한 손으로 바지를 잡고 있어야 했단다. 게다가 신발 한 짝은 너무 작았지. 하는 수 없이 바꿀 사람이 나타날 때까지 이걸 들고 다녔다. 다른 한 짝은 배처럼 컸지만 그래도 신고 다닐 만은 했어. 어쨌든 그때가 겨울이었는데 어딜 가든 한쪽 맨발로 눈 위를 밟아야 했지.'

홀로코스트의 참상도 눈살을 찌푸리게 했지만 저자와 아버지의 관계, 블라덱의 편집증적인 증상들, 밤마다 비명을 질러서 가족들을 깨우던 아버지의 모습을 당연하게 보고 자라온 저자가 대학에 가서 처음으로 모든 부모가 밤에 비명을 지르진 않는다는 사실을 알게되는 일들. 모두 '그 일'을 겪지 않았다면 일어나지 않았을 것이었다는 사실이 슬프다.

블라덱의 모습을 보면서 영화 국제시장의 황정민 배우가 맡은 덕수라는 인물이 떠올랐다. 저렇게까지 해야돼? 왜 이렇게 극단적이야?하는 생각을 노인들을 보면서 많이 하는 것도 사실이다. 하지만 그들이 겪은 전쟁, 배고픔, 가난을 겪어보지 않은 우리 세대들은 아마 죽을때까지 많은 부분을 감히 이해하지 못할 것 같다. 저자는 이런 아버지와의 갈등 조차도 조금의 덜어냄도 없이 그대로 표현했다. 그런 솔직함이 아주 인상적이다.

쥐

3명이 좋아해요

2022년 3월 16일

3

3

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기