GAEGOOL

@gaegool

+ 팔로우

잔잔하게 진행되어 가는 이야기 속에서 서서히 슬픔이 침전되어 간다. 마치 소금처럼.

이수에게 할머니와 세아는 무채색의 겨울의 섬를 찾는 이로, 헐거벗은 본인의 옆에 아무 말 없이 같이 있을 수 있는 사람이다.

할머니의 기억 소실에서 슬픔의 정점을 달린다. 기억을 잃는다 혹은 과거로 회귀한다는 것이 주변인에게 얼마나 큰 고통인지 다시금 생각하게 된다.

오랜만에 은은히 파고드는 슬픔을 느낄 수 있는 책이었다. 바다와 소금을 빗댄 표현들은 너무나도 아름다웠다.

‘섬 귀퉁이를 깎아 내도, 모래가 되어 바닷속으로 가라앉을 뿐이다. 영원히 사라지지 않는다. 인간의 마음도 같지 않을까.’

이수에게 할머니와 세아는 무채색의 겨울의 섬를 찾는 이로, 헐거벗은 본인의 옆에 아무 말 없이 같이 있을 수 있는 사람이다.

할머니의 기억 소실에서 슬픔의 정점을 달린다. 기억을 잃는다 혹은 과거로 회귀한다는 것이 주변인에게 얼마나 큰 고통인지 다시금 생각하게 된다.

오랜만에 은은히 파고드는 슬픔을 느낄 수 있는 책이었다. 바다와 소금을 빗댄 표현들은 너무나도 아름다웠다.

‘섬 귀퉁이를 깎아 내도, 모래가 되어 바닷속으로 가라앉을 뿐이다. 영원히 사라지지 않는다. 인간의 마음도 같지 않을까.’

외 2명이 좋아해요

2023년 10월 16일

5

5

0

0

GAEGOOL님의 다른 게시물

GAEGOOL

@gaegool

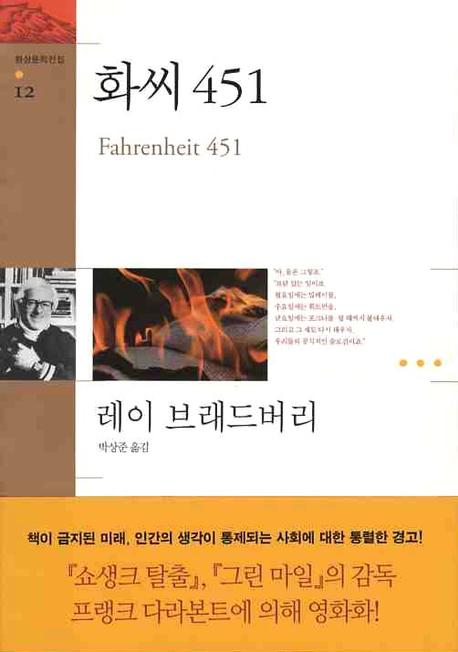

화씨 451

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

6일 전

0

0

0

0

GAEGOOL

@gaegool

기사단장 죽이기

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

GAEGOOL

@gaegool

기사단장 죽이기

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기