이민정님의 다른 게시물

이민정

@minjeong_lee0119

<도서협찬><서평단>

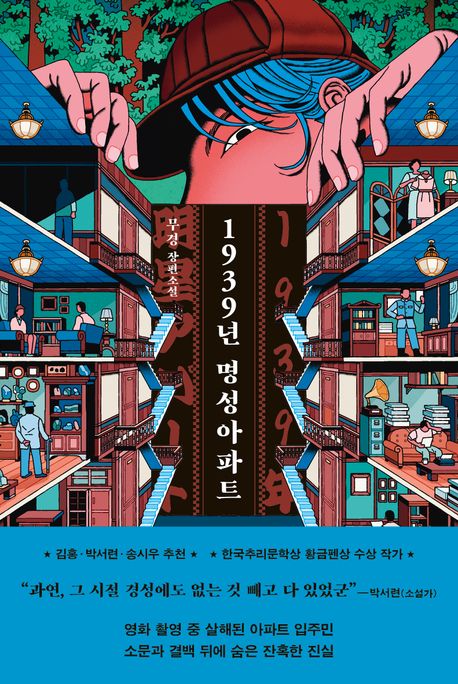

📚도서명 : 1939년 명성아파트

✏️저자명 : 무경

🏢출판사 : 래빗홀

📅출간일 : 2026년 2월 11일

1938년 겨울, 경성.

열두 살 소녀 입분은 주인집에서 음식 도둑으로 몰려 쫓겨난다.

제대로 변명할 기회조차 없이 ‘도둑’이라는 낙인이 찍히는 순간, 아이의 삶은 한순간에 무너진다. 갈 곳 없는 입분에게 손을 내민 사람은 그날 손님으로 와 있던 가야마 렌코, 한국 이름 최연자였다.

입분은 그녀의 식모로 들어가게 되고, 그렇게 새로운 삶을 시작한 곳이 경성의 독신자아파트, 일명 ‘명성아파트’다.

1939년 여름, 명성아파트

이듬해 여름, 명성아파트에서 영화 촬영이 진행된다.

낯설고 화려한 촬영 현장은 입주민들의 무료한 일상에 작은 설렘을 불어넣는다. 누군가는 구경꾼이 되고, 누군가는 단역으로 출연하며 잠시나마 다른 삶을 꿈꾼다.

그러나 촬영에 참여했던 한 입주민이 칼에 찔려 살해된 채 발견된다. 현장에는 정체를 알 수 없는 붉은 글씨가 남겨지고, 그날 아파트에 있던 모든 사람이 용의선상에 오른다.

수사가 시작되면서 드러나는 것은 입주민 각자가 숨기고 있던 사연과 욕망, 관계의 균열, 그리고 서로를 향한 불신이 서서히 모습을 드러낸다.

이 이야기는 열두 살 소녀 입분의 시선을 따라 전개된다.

어른들의 복잡한 세계를 조용히 관찰하는 아이의 눈을 통해, 명성아파트는 점점 다른 얼굴을 드러낸다.

무엇보다 인상적인 것은 ‘명성아파트’라는 공간 설정이다.

소리가 잘 새어 나오지 않는 두꺼운 문, 층마다 반복되는 동일한 구조, 가까이 살지만 서로를 깊이 알지 못하는 관계. 이 모든 요소가 맞물리며 아파트는 하나의 거대한 밀실이 된다. 공간 자체가 사건의 긴장감을 끌어올리는 장치로 작용한다는 점이 매우 매력적이다. 이 폐쇄적인 구조는 긴장을 배가시키며, 평범했던 일상의 공간을 서서히 공포의 무대로 바꾸어 놓는다.

또 좋았던 점은 주인공 입분이다.

보통 미스터리 소설에서 어린 주인공은 상황을 더 복잡하게 만들거나, 다소 무모하게 행동하는 경우가 많다. 그런데 입분은 다르다. 똑똑하고 눈치가 빠르며, 상황을 읽는 감각이 탁월하다. 조용히 관찰하면서도 필요한 순간에는 빠릿하게 움직인다.

그래서일까. 이야기를 따라가다 보면 자연스럽게 입분을 응원하게 된다.

그 작은 아이가 어른들의 욕망과 거짓이 뒤얽힌 공간을 통과해 나가는 모습을 지켜보는 일은 묘하게 뭉클하다. 기특하고, 안쓰럽고, 그래서 더 사랑스럽다.

역사미스터리라는 장르답게 일제강점기라는 시대적 배경도 자연스럽게 녹아 있다. 특정한 메시지를 과하게 내세우기보다, 그 시대를 살아가던 사람들의 욕망과 선택을 보여주며 이야기의 무게를 더한다.

그리고 무엇보다.

반전에서 제대로 뒤통수를 맞았다.

밀실 트릭의 긴장감, 역사적 배경이 더하는 묵직함, 그리고 예상 밖의 반전까지.

추리소설의 재미를 좋아한다면 충분히 만족👍🏻

📌 추천

✔ 반전 있는 미스터리를 좋아하시는 분

✔ 역사미스터리 장르를 즐기시는 분

✔ 밀실 구조와 폐쇄된 공간 추리를 좋아하시는 분

✔ 똑똑한 어린 주인공이 등장하는 이야기를 좋아하시는 분

미스터리 장르를 좋아한다면, 충분히 재미있게 읽을 수 있을 책이다.

래빗홀 출판사로부터 도서를 제공받았습니다.

#1939년명성아파트 #무경 #래빗홀 #추리소설 #책추천

📚도서명 : 1939년 명성아파트

✏️저자명 : 무경

🏢출판사 : 래빗홀

📅출간일 : 2026년 2월 11일

1938년 겨울, 경성.

열두 살 소녀 입분은 주인집에서 음식 도둑으로 몰려 쫓겨난다.

제대로 변명할 기회조차 없이 ‘도둑’이라는 낙인이 찍히는 순간, 아이의 삶은 한순간에 무너진다. 갈 곳 없는 입분에게 손을 내민 사람은 그날 손님으로 와 있던 가야마 렌코, 한국 이름 최연자였다.

입분은 그녀의 식모로 들어가게 되고, 그렇게 새로운 삶을 시작한 곳이 경성의 독신자아파트, 일명 ‘명성아파트’다.

1939년 여름, 명성아파트

이듬해 여름, 명성아파트에서 영화 촬영이 진행된다.

낯설고 화려한 촬영 현장은 입주민들의 무료한 일상에 작은 설렘을 불어넣는다. 누군가는 구경꾼이 되고, 누군가는 단역으로 출연하며 잠시나마 다른 삶을 꿈꾼다.

그러나 촬영에 참여했던 한 입주민이 칼에 찔려 살해된 채 발견된다. 현장에는 정체를 알 수 없는 붉은 글씨가 남겨지고, 그날 아파트에 있던 모든 사람이 용의선상에 오른다.

수사가 시작되면서 드러나는 것은 입주민 각자가 숨기고 있던 사연과 욕망, 관계의 균열, 그리고 서로를 향한 불신이 서서히 모습을 드러낸다.

이 이야기는 열두 살 소녀 입분의 시선을 따라 전개된다.

어른들의 복잡한 세계를 조용히 관찰하는 아이의 눈을 통해, 명성아파트는 점점 다른 얼굴을 드러낸다.

무엇보다 인상적인 것은 ‘명성아파트’라는 공간 설정이다.

소리가 잘 새어 나오지 않는 두꺼운 문, 층마다 반복되는 동일한 구조, 가까이 살지만 서로를 깊이 알지 못하는 관계. 이 모든 요소가 맞물리며 아파트는 하나의 거대한 밀실이 된다. 공간 자체가 사건의 긴장감을 끌어올리는 장치로 작용한다는 점이 매우 매력적이다. 이 폐쇄적인 구조는 긴장을 배가시키며, 평범했던 일상의 공간을 서서히 공포의 무대로 바꾸어 놓는다.

또 좋았던 점은 주인공 입분이다.

보통 미스터리 소설에서 어린 주인공은 상황을 더 복잡하게 만들거나, 다소 무모하게 행동하는 경우가 많다. 그런데 입분은 다르다. 똑똑하고 눈치가 빠르며, 상황을 읽는 감각이 탁월하다. 조용히 관찰하면서도 필요한 순간에는 빠릿하게 움직인다.

그래서일까. 이야기를 따라가다 보면 자연스럽게 입분을 응원하게 된다.

그 작은 아이가 어른들의 욕망과 거짓이 뒤얽힌 공간을 통과해 나가는 모습을 지켜보는 일은 묘하게 뭉클하다. 기특하고, 안쓰럽고, 그래서 더 사랑스럽다.

역사미스터리라는 장르답게 일제강점기라는 시대적 배경도 자연스럽게 녹아 있다. 특정한 메시지를 과하게 내세우기보다, 그 시대를 살아가던 사람들의 욕망과 선택을 보여주며 이야기의 무게를 더한다.

그리고 무엇보다.

반전에서 제대로 뒤통수를 맞았다.

밀실 트릭의 긴장감, 역사적 배경이 더하는 묵직함, 그리고 예상 밖의 반전까지.

추리소설의 재미를 좋아한다면 충분히 만족👍🏻

📌 추천

✔ 반전 있는 미스터리를 좋아하시는 분

✔ 역사미스터리 장르를 즐기시는 분

✔ 밀실 구조와 폐쇄된 공간 추리를 좋아하시는 분

✔ 똑똑한 어린 주인공이 등장하는 이야기를 좋아하시는 분

미스터리 장르를 좋아한다면, 충분히 재미있게 읽을 수 있을 책이다.

래빗홀 출판사로부터 도서를 제공받았습니다.

#1939년명성아파트 #무경 #래빗홀 #추리소설 #책추천

1939년 명성아파트

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

이민정

@minjeong_lee0119

노르웨이의 외딴 산악 마을 오스.

과거의 살인을 은폐한 채 번영을 누리던 두 형제의 왕국은

아주 천천히, 그러나 확실하게 무너져 간다.

일곱 건의 살인을 저질렀지만

형 로위와 동생 칼은 그 진실을 완벽히 묻어버린 채

평온한 삶을 살아간다.

거대한 호텔 사업은 성공했고

그들의 미래는 탄탄해 보였다.

하지만 마을을 우회하는 터널 개발 계획이 논의되면서

오스는 점점 고립의 끝으로 밀려나고,

형제가 쌓아 올린 왕국에도

눈에 보이지 않던 균열이 스며들기 시작한다.

한편, 오래전부터 형제를 의심해온 지역 보안관 쿠르트는

새로운 수사 기법으로 과거 사건을 다시 들춰낸다.

잊힌 줄 알았던 죽음들이 하나둘 수면 위로 떠오르고,

완벽하다고 믿었던 은폐는 더 이상 기능하지 않는다.

과거를 덮기 위해 더 큰 죄를 선택하는 악순환 속에서

형제의 관계는 돌이킬 수 없는 파국으로 치닫고,

오스와 함께 그들의 왕국 역시

피할 수 없는 몰락을 향해 나아간다.

고립된 마을 오스는 숨 막히도록 답답하고,

그 안에서 커져 온 왕국은

번영할수록 오히려 더 위태로워 보인다.

이곳에서는 비밀이 사라지지 않는다.

그저 더 깊이, 더 단단히 묻힐 뿐이다.

두 번째 이야기도

몰입감이 정말 장난 아니다.

500페이지가 넘는 분량임에도

한순간도 느슨해지지 않은 채 몰아붙인다.

결국 이 이야기가 말하는 것은 단순하다.

여기서 번영은 구원이 아니라

가장 느린 형태의 파멸이라는 것.

조용히 성공해 온 왕국이

조용히 무너지는 과정을

끝까지 지켜보게 만드는 소설이었다.

과거의 살인을 은폐한 채 번영을 누리던 두 형제의 왕국은

아주 천천히, 그러나 확실하게 무너져 간다.

일곱 건의 살인을 저질렀지만

형 로위와 동생 칼은 그 진실을 완벽히 묻어버린 채

평온한 삶을 살아간다.

거대한 호텔 사업은 성공했고

그들의 미래는 탄탄해 보였다.

하지만 마을을 우회하는 터널 개발 계획이 논의되면서

오스는 점점 고립의 끝으로 밀려나고,

형제가 쌓아 올린 왕국에도

눈에 보이지 않던 균열이 스며들기 시작한다.

한편, 오래전부터 형제를 의심해온 지역 보안관 쿠르트는

새로운 수사 기법으로 과거 사건을 다시 들춰낸다.

잊힌 줄 알았던 죽음들이 하나둘 수면 위로 떠오르고,

완벽하다고 믿었던 은폐는 더 이상 기능하지 않는다.

과거를 덮기 위해 더 큰 죄를 선택하는 악순환 속에서

형제의 관계는 돌이킬 수 없는 파국으로 치닫고,

오스와 함께 그들의 왕국 역시

피할 수 없는 몰락을 향해 나아간다.

고립된 마을 오스는 숨 막히도록 답답하고,

그 안에서 커져 온 왕국은

번영할수록 오히려 더 위태로워 보인다.

이곳에서는 비밀이 사라지지 않는다.

그저 더 깊이, 더 단단히 묻힐 뿐이다.

두 번째 이야기도

몰입감이 정말 장난 아니다.

500페이지가 넘는 분량임에도

한순간도 느슨해지지 않은 채 몰아붙인다.

결국 이 이야기가 말하는 것은 단순하다.

여기서 번영은 구원이 아니라

가장 느린 형태의 파멸이라는 것.

조용히 성공해 온 왕국이

조용히 무너지는 과정을

끝까지 지켜보게 만드는 소설이었다.

킹덤 2

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2주 전

0

0

0

0

이민정

@minjeong_lee0119

주인 노예 남편 아내

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1개월 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기