가가책방

@zdkwlfg0s5br

+ 팔로우

영화화되었다는 소설을 보면서 종종 이런 생각을 한다.

"도대체 이런 이야기가 어떻게 영상이 될 수 있을까?"

이유는 여러 가지다.

너무 빠르거나, 느리거나, 지루하거나, 자칫 어설픈 외설에 그치거나, 시시한 말 장난의 반복이 될 수 있는 그런 다양한 상황들.

소설일 때는 그 장면을 상상하거나, 다양한 방법으로 견디는 게 좀 수월한 편이다. 그러나 그게 영상이 된다면?

이야기가 달라진다.

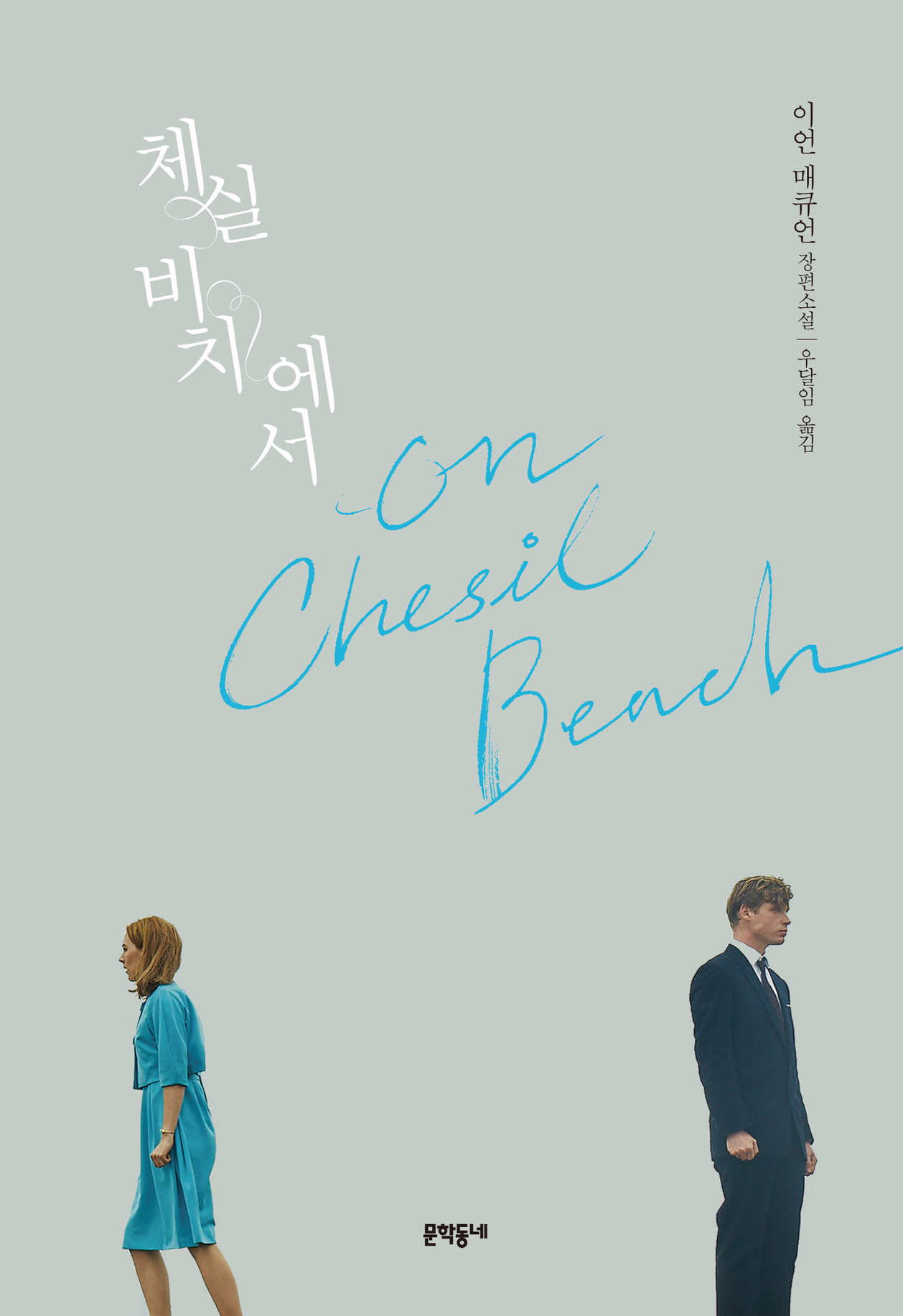

<체실 비치에서>가 그런 소설이다. 도대체 이 스토리가 어떻게 두 시간짜리 영상이 될까?

어떻게 관객의 흥미를, 두 시간이라는 짧은 시간 안에 이끌어내어 만족시킬 수 있을까? 싶은.

소설은 막 결혼식을 마친 새신랑과 새신부의 저녁에서 시작된다. 첫날 밤, 가족과 사회, 스스로에게 조금의 거리낌 없이 완전하고 완벽하게 허용되는 날.

신랑은 오래 참고 견뎌 온 첫 날 밤을 기대하는 마음으로 가득하다.

신부는 좀 다르다. 신랑이 기대하는 바, 생각하는 것과 다르게 신부의 속마음은 갈등, 불쾌함, 역겨움으로 채워진다.

이 남자를 사랑하는 마음은 조금의 의심도 없는 진심이지만, 몸이, 마음이 허락하지 않는다.

신랑은 자꾸 유혹하며 요구하고, 신부는 유혹을 외면하고 요구에서 도망치려 하면서도 받아들여야 한다는 마음 사이에서 갈등한다.

체실 비치 부근의 호텔, 바로 그 곳에서 일어나는 일이다. 갈등이 극에 달했을 때 장면은 해변으로 옮겨 간다.

체실 비치에서 그들에게는 무슨 일이 일어났는가.

남자는 여자에게 무엇을 했고, 무엇을 하지 않았는가.

이 소설을 읽으며 바로 전에 읽기를 마친 <경애의 마음>이 떠올랐다. 다르고 또 달라서 흥미로웠달까.

이야기의 핵심 소재는 비슷하다. 마음이니까, 그들의 만남과 이후의 이야기도 보여준다. 가족, 주변 사람들 등 정보도 깔아둔다. 그리고 결말.

<경애의 마음>과 결정적으로 달랐다 느낀 건 복선처럼 깔아둔 정보들을 굳이 결말 즈음에 어떤 형태의 이야기로 완성시키지 않았다는 거다. 가족, 친구, 하고자 하는 일, 모두 중요한 설정이고 주변 정보일텐데 다루는 방식이 달랐다.

화자의 서술 시점도 차이를 보였다. <경애의 마음>은 그 다음에 벌어질 일을 명확히 알고 있는 듯 했지만 <체실 비치에서>는 화자가 정보를 갖고는 있지만 확신하고 있다는 느낌은 없었다. 그래서였는지 후자의 긴장감이 더 컸다. 어떤 결말일지 마지막까지 완전히 확신하지 못했으니까.

어느 쪽이 더 좋으냐 묻는다면 결말을 확신하지 못하는 쪽, 이야기 해석과 전개에 여지가 있어서 다양한 상상을 할 수 있는 후자 쪽이 더 좋다고 하겠다.

촘촘히 짜인 스토리와 명확한 구도, 장면의 전개는 드라마를 보듯 세밀함을 느낄 수 있겠지만 소설을 읽으면서까지 그렇게 상상력에 제한을 걸어야 하는 걸까.

어디까지나 개인적 취향의 문제라 "여유가 있는 편이 좋습니다"라 답하겠지만 독자의 취향을 떠나서 독자를 좀 더 믿어줬으면 좋겠다는 생각을 하게 된다.

비교의 대상을 떠올리고 몇 가지 면에서 따져보는 일은 자연스럽게 이루어진다.

이 소설을 읽고 난 후 떠올린 건, 영화가 별로일 거 같다는 것 하나뿐.

그나저나, 여주인공 플로렌스의 심리적 트라우마가 뭔지 궁금하다. 슬쩍 단서만 흘려놓고 모든 결론을 불확실함에 맡기다니 대담한 건지, 무책임한 건지.

이언 매큐언 다른 책도 좀 읽어볼까.

예를들면 영화화된 다른 소설 <속죄>라거나.

#이언매큐언 #체실비치에서 #문학동네 #영화화 #그들은왜 #불감증 #공포증 #혐오증

"도대체 이런 이야기가 어떻게 영상이 될 수 있을까?"

이유는 여러 가지다.

너무 빠르거나, 느리거나, 지루하거나, 자칫 어설픈 외설에 그치거나, 시시한 말 장난의 반복이 될 수 있는 그런 다양한 상황들.

소설일 때는 그 장면을 상상하거나, 다양한 방법으로 견디는 게 좀 수월한 편이다. 그러나 그게 영상이 된다면?

이야기가 달라진다.

<체실 비치에서>가 그런 소설이다. 도대체 이 스토리가 어떻게 두 시간짜리 영상이 될까?

어떻게 관객의 흥미를, 두 시간이라는 짧은 시간 안에 이끌어내어 만족시킬 수 있을까? 싶은.

소설은 막 결혼식을 마친 새신랑과 새신부의 저녁에서 시작된다. 첫날 밤, 가족과 사회, 스스로에게 조금의 거리낌 없이 완전하고 완벽하게 허용되는 날.

신랑은 오래 참고 견뎌 온 첫 날 밤을 기대하는 마음으로 가득하다.

신부는 좀 다르다. 신랑이 기대하는 바, 생각하는 것과 다르게 신부의 속마음은 갈등, 불쾌함, 역겨움으로 채워진다.

이 남자를 사랑하는 마음은 조금의 의심도 없는 진심이지만, 몸이, 마음이 허락하지 않는다.

신랑은 자꾸 유혹하며 요구하고, 신부는 유혹을 외면하고 요구에서 도망치려 하면서도 받아들여야 한다는 마음 사이에서 갈등한다.

체실 비치 부근의 호텔, 바로 그 곳에서 일어나는 일이다. 갈등이 극에 달했을 때 장면은 해변으로 옮겨 간다.

체실 비치에서 그들에게는 무슨 일이 일어났는가.

남자는 여자에게 무엇을 했고, 무엇을 하지 않았는가.

이 소설을 읽으며 바로 전에 읽기를 마친 <경애의 마음>이 떠올랐다. 다르고 또 달라서 흥미로웠달까.

이야기의 핵심 소재는 비슷하다. 마음이니까, 그들의 만남과 이후의 이야기도 보여준다. 가족, 주변 사람들 등 정보도 깔아둔다. 그리고 결말.

<경애의 마음>과 결정적으로 달랐다 느낀 건 복선처럼 깔아둔 정보들을 굳이 결말 즈음에 어떤 형태의 이야기로 완성시키지 않았다는 거다. 가족, 친구, 하고자 하는 일, 모두 중요한 설정이고 주변 정보일텐데 다루는 방식이 달랐다.

화자의 서술 시점도 차이를 보였다. <경애의 마음>은 그 다음에 벌어질 일을 명확히 알고 있는 듯 했지만 <체실 비치에서>는 화자가 정보를 갖고는 있지만 확신하고 있다는 느낌은 없었다. 그래서였는지 후자의 긴장감이 더 컸다. 어떤 결말일지 마지막까지 완전히 확신하지 못했으니까.

어느 쪽이 더 좋으냐 묻는다면 결말을 확신하지 못하는 쪽, 이야기 해석과 전개에 여지가 있어서 다양한 상상을 할 수 있는 후자 쪽이 더 좋다고 하겠다.

촘촘히 짜인 스토리와 명확한 구도, 장면의 전개는 드라마를 보듯 세밀함을 느낄 수 있겠지만 소설을 읽으면서까지 그렇게 상상력에 제한을 걸어야 하는 걸까.

어디까지나 개인적 취향의 문제라 "여유가 있는 편이 좋습니다"라 답하겠지만 독자의 취향을 떠나서 독자를 좀 더 믿어줬으면 좋겠다는 생각을 하게 된다.

비교의 대상을 떠올리고 몇 가지 면에서 따져보는 일은 자연스럽게 이루어진다.

이 소설을 읽고 난 후 떠올린 건, 영화가 별로일 거 같다는 것 하나뿐.

그나저나, 여주인공 플로렌스의 심리적 트라우마가 뭔지 궁금하다. 슬쩍 단서만 흘려놓고 모든 결론을 불확실함에 맡기다니 대담한 건지, 무책임한 건지.

이언 매큐언 다른 책도 좀 읽어볼까.

예를들면 영화화된 다른 소설 <속죄>라거나.

#이언매큐언 #체실비치에서 #문학동네 #영화화 #그들은왜 #불감증 #공포증 #혐오증

외 4명이 좋아해요

2018년 10월 6일

7

7

0

0

가가책방님의 다른 게시물

가가책방

@zdkwlfg0s5br

소설 속 인물이 된 것처럼 읽는 내내 지루하면서 시간 감각을 희미하데 하는데 후반부로 갈수록 인물도 사건도 배경과 메시지까지 또렷해지는 책

- 고도를 기다리며를 재밌게 읽었다면 추천

- 고도를 기다리며를 재밌게 읽었다면 추천

타타르인의 사막

읽고있어요

읽고있어요

👍

인생이 재미 없을 때

추천!

외 1명이 좋아해요

2023년 9월 19일

4

4

1

1

가가책방

@zdkwlfg0s5br

ㅡ

1. 윤이주 소설 <도읍지의 표정> 읽기를 마쳤다. 게으른 독서가로 변모한 후로는 한 달에 두 권을 읽기도 어려워졌는데, 그런 현재 속도에 어울리는 늦은 완독이다.

ㅡ

2. 사실 읽기는 금방이었다. 낯익은 풍경을 일별하듯 지나다 문득문득 낯설기도 하고 재밌기도 한 특별한 장면과 마주하는 기분이었달까.

ㅡ

3. 그래서다. 마지막 장을 덮으며 ‘재밌다’고 생각했던 건. 그러다 문득 이것은 재미인가?하는 의문을 느꼈다. 그래서 바꾸려고 했다.

“이야기가 있다.”로.

ㅡ

4. 하지만, 그러고 나서 생각을 그만두려고 했더니 ‘사람이 있던 게 아닌가?’하는 질문에 꼬리를 잡혔다.

ㅡ

5. 제목인 ‘도읍지’는 지금 내가 사는 공주를 의미하고 그 표정이란 게 어쩌면 나 역시 한 번은 보았을 풍경이나 만났던 사람의 것이 아닌가 하고 생각하고 보니 이 소설 속 이야기와 인물들이 다 아는 사람만 같았기 때문이다.

ㅡ

6. 실제로 늘 택배를 가져다주는 사장님 이름이 눈에 익었고 그려놓은 배경과 등장하는 사람들 이야기가 귀에 익어 더욱 잘 아는 것 같은 착각에 빠지기 좋았다.

ㅡ

7. 그러나 역시 소설은 소설이다. 아는 사람 같은 그 인물은 내가 아는 그 사람이 아닐거고 익숙한 그 이름도 내가 만나는 그 사람은 아닐 거다.

ㅡ

8. 그럼에도 어쩐지 살가웠다. 만나면 오래 사귄 사람들처럼 친근하게 느낄 수 있을 거라 믿을만큼.

ㅡ

9. 별로 꾸미지 않은, 어쩌면 날 것에 가까울 이야기와 정체모를 한 사람의 목소리가 아닌 어쩐지 친근한 여럿이 이야기를 들려주는 것 같아서 특히 좋았다.

ㅡ

10. 아마 이 도읍에 사는 사람이라면 다들 비슷하게 느끼지 않을까 싶다. 언제든, 조금 더 수월히, 마음 놓고 숨쉴 수 있는 날에 서로가 마주했던 낯설고도 익숙한 도읍지의 표정을 나누는 자리를 만들어 봤으면 좋겠다.

ㅡ

1. 윤이주 소설 <도읍지의 표정> 읽기를 마쳤다. 게으른 독서가로 변모한 후로는 한 달에 두 권을 읽기도 어려워졌는데, 그런 현재 속도에 어울리는 늦은 완독이다.

ㅡ

2. 사실 읽기는 금방이었다. 낯익은 풍경을 일별하듯 지나다 문득문득 낯설기도 하고 재밌기도 한 특별한 장면과 마주하는 기분이었달까.

ㅡ

3. 그래서다. 마지막 장을 덮으며 ‘재밌다’고 생각했던 건. 그러다 문득 이것은 재미인가?하는 의문을 느꼈다. 그래서 바꾸려고 했다.

“이야기가 있다.”로.

ㅡ

4. 하지만, 그러고 나서 생각을 그만두려고 했더니 ‘사람이 있던 게 아닌가?’하는 질문에 꼬리를 잡혔다.

ㅡ

5. 제목인 ‘도읍지’는 지금 내가 사는 공주를 의미하고 그 표정이란 게 어쩌면 나 역시 한 번은 보았을 풍경이나 만났던 사람의 것이 아닌가 하고 생각하고 보니 이 소설 속 이야기와 인물들이 다 아는 사람만 같았기 때문이다.

ㅡ

6. 실제로 늘 택배를 가져다주는 사장님 이름이 눈에 익었고 그려놓은 배경과 등장하는 사람들 이야기가 귀에 익어 더욱 잘 아는 것 같은 착각에 빠지기 좋았다.

ㅡ

7. 그러나 역시 소설은 소설이다. 아는 사람 같은 그 인물은 내가 아는 그 사람이 아닐거고 익숙한 그 이름도 내가 만나는 그 사람은 아닐 거다.

ㅡ

8. 그럼에도 어쩐지 살가웠다. 만나면 오래 사귄 사람들처럼 친근하게 느낄 수 있을 거라 믿을만큼.

ㅡ

9. 별로 꾸미지 않은, 어쩌면 날 것에 가까울 이야기와 정체모를 한 사람의 목소리가 아닌 어쩐지 친근한 여럿이 이야기를 들려주는 것 같아서 특히 좋았다.

ㅡ

10. 아마 이 도읍에 사는 사람이라면 다들 비슷하게 느끼지 않을까 싶다. 언제든, 조금 더 수월히, 마음 놓고 숨쉴 수 있는 날에 서로가 마주했던 낯설고도 익숙한 도읍지의 표정을 나누는 자리를 만들어 봤으면 좋겠다.

ㅡ

도읍지의 표정

👍

일상의 재미를 원할 때

추천!

외 2명이 좋아해요

2021년 9월 4일

5

5

0

0

가가책방

@zdkwlfg0s5br

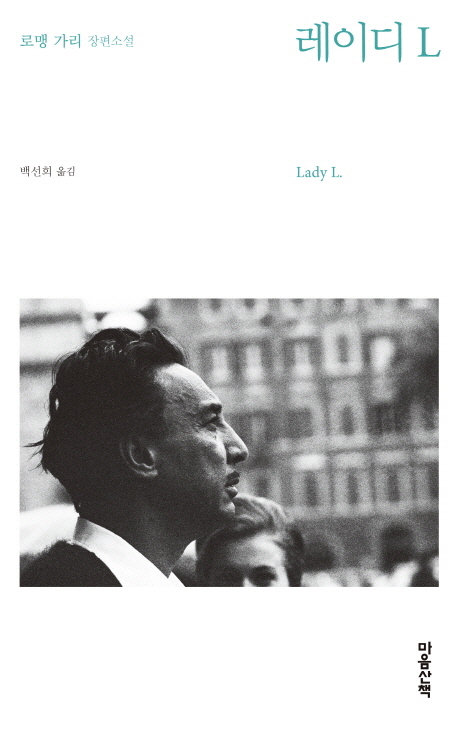

곱씹을 수록 재미가 나는 영화같은 소설

레이디 L

외 2명이 좋아해요

2020년 12월 4일

5

5

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기