김성호

@goldstarsky

+ 팔로우

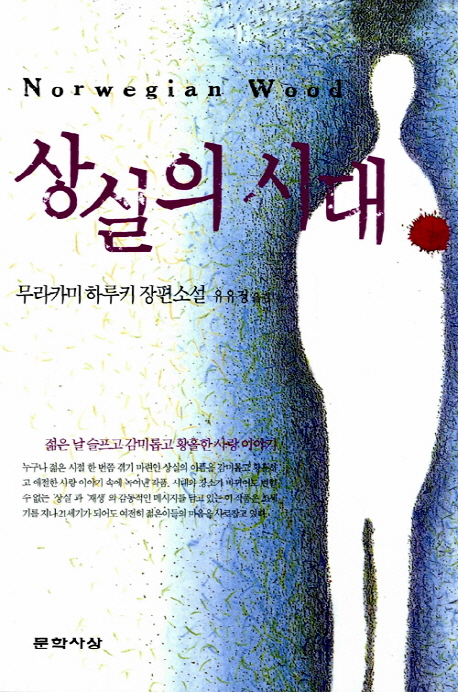

이모부가 돌아가시고 하루 뒤였다.

문상가는 날, 나는 기차에서 읽을 책을 찾아 역 책방에 들렀다.

상실의 시대. 항상 인간은 무엇인가를 잃어 왔지만 그렇다고 상실의 시대라고 까지 부를만한 시대가 있었던가.

기차시간도 다 되었고 눈에 띄는 다른 책들도 없었던 터라 계산을 하고 나왔다.

그리고 대합실에 앉아 읽기 시작했다.

이런 느낌의 작품에서는 결코 빠지지 않는 열 일곱살의 봄날에 주인공의 절친한 친구 기즈키가 죽었다. 주인공은 이유조차 알 수 없었다.

그 때, 나를 태운 밤기차는 어딘지 모르는 곳을 끊임없이 벗어나고 있었다.

한참 시간이 흐른 후, 기차에서 도시락을 파는 아저씨가 내 곁을 다섯 번 쯤 아니면 그 두배쯤 지나쳤고 그래서 기차가 대전역 아니면 논산역에서 멈췄을 즈음에 레이코가 편지를 보내왔다.

"그런 식으로 고민하지 말아요.

내버려 둬도 만사는 흘러갈 방향으로 흘러가고,

아무리 최선을 다해도

사람은 상처 입을 땐 어쩔 수 없이 상처를 입게 마련이지.

인생이란 그런 거야.

대단한 이야기를 하는 것 같지만,

와타나베도 그런 인생살이를 슬슬 배워도 좋을 때라고 생각해.

와타나베는 때때로 인생을 지나치게 자기 방식으로만 끌어들이려고 하는 것 같아.

정신 병원에 들어가고 싶지 않으면,

좀더 마음을 열고,

인생의 흐름에 자신의 몸을 맡겨 봐.

나처럼 무력하고 불완전한 여자도 때로는 산다는 게 근사하다고 생각하며 산다구. 정말이야, 그건!

그러니, 와타나베도 더욱더 행복해져야 해.

행복해지려는 노력을 해봐."

다음 날 밤, 내가 향불이 꺼지지 않도록 지키고 있을 때, 나오코가 죽었다. 향불이 다 타들어갔다. 그래서 계속 그래왔던대로 향에 불을 붙여 다시 꽂았다. 평소보다 하나 더 많이 꽂았다.

그리고 '무엇인가 잃는다'라는 것은 어쩔 수 없다고 생각했다.

슬프지 않았지만 그렇다고 다른 감정이 든 것도 아니었다.

그러다 이런저런 일이 생기고 하다가 이야기는 재미없게 끝나버렸다.

내 열 일곱살의 봄처럼. 끝나버렸다.

문상가는 날, 나는 기차에서 읽을 책을 찾아 역 책방에 들렀다.

상실의 시대. 항상 인간은 무엇인가를 잃어 왔지만 그렇다고 상실의 시대라고 까지 부를만한 시대가 있었던가.

기차시간도 다 되었고 눈에 띄는 다른 책들도 없었던 터라 계산을 하고 나왔다.

그리고 대합실에 앉아 읽기 시작했다.

이런 느낌의 작품에서는 결코 빠지지 않는 열 일곱살의 봄날에 주인공의 절친한 친구 기즈키가 죽었다. 주인공은 이유조차 알 수 없었다.

그 때, 나를 태운 밤기차는 어딘지 모르는 곳을 끊임없이 벗어나고 있었다.

한참 시간이 흐른 후, 기차에서 도시락을 파는 아저씨가 내 곁을 다섯 번 쯤 아니면 그 두배쯤 지나쳤고 그래서 기차가 대전역 아니면 논산역에서 멈췄을 즈음에 레이코가 편지를 보내왔다.

"그런 식으로 고민하지 말아요.

내버려 둬도 만사는 흘러갈 방향으로 흘러가고,

아무리 최선을 다해도

사람은 상처 입을 땐 어쩔 수 없이 상처를 입게 마련이지.

인생이란 그런 거야.

대단한 이야기를 하는 것 같지만,

와타나베도 그런 인생살이를 슬슬 배워도 좋을 때라고 생각해.

와타나베는 때때로 인생을 지나치게 자기 방식으로만 끌어들이려고 하는 것 같아.

정신 병원에 들어가고 싶지 않으면,

좀더 마음을 열고,

인생의 흐름에 자신의 몸을 맡겨 봐.

나처럼 무력하고 불완전한 여자도 때로는 산다는 게 근사하다고 생각하며 산다구. 정말이야, 그건!

그러니, 와타나베도 더욱더 행복해져야 해.

행복해지려는 노력을 해봐."

다음 날 밤, 내가 향불이 꺼지지 않도록 지키고 있을 때, 나오코가 죽었다. 향불이 다 타들어갔다. 그래서 계속 그래왔던대로 향에 불을 붙여 다시 꽂았다. 평소보다 하나 더 많이 꽂았다.

그리고 '무엇인가 잃는다'라는 것은 어쩔 수 없다고 생각했다.

슬프지 않았지만 그렇다고 다른 감정이 든 것도 아니었다.

그러다 이런저런 일이 생기고 하다가 이야기는 재미없게 끝나버렸다.

내 열 일곱살의 봄처럼. 끝나버렸다.

2명이 좋아해요

6개월 전

2

2

0

0

김성호님의 다른 게시물

김성호

@goldstarsky

더없이 힘겨운 순간을 지낸 뒤 마음에 남았던 한 가지는, 충실히 대하지 못하고 지나친 감사의 순간이었다고 저자는 말한다. 사소한 소음처럼 지나보냈던 그 귀한 마음이 위기의 때마다 다가와 저를 일으키는 힘이 되었다는 이야기다. 그리하여 제 때에 제대로 된 감사를 했어야만 했다는 깊은 인식에 가닿는 그 마음이 장하게까지 읽힌다. 정말이지 사소하게만 느껴지는 무엇들이 실은 더없이 중요한 것이라는 걸 우리는 자주 잊고 산다.

<살고 싶다는 농담>이 가진 미덕 중 하나는 인간은 어떤 순간에도 생을 이어가고자 한다는 걸 알게 만든다는 점이다. 고통스러워 포기하고픈 순간에도 생은 살아있음 그 자체를 지켜내려고 발버둥친다. 때로는 그와 같은 작은 목소리에 귀를 기울이려 노력하고 사소한 사건들에 마땅한 답을 내어놓는 일, 그것이 인간이 인간을 지켜내는 방법은 아닌가 하는 생각에 이르게 된다.

책은 죽을지도 모른다는 막막한 두려움 앞에서 하루하루를 보내야 했던 한 인간의 여러 순간을 진솔하게 그린다. 비록 스물다섯 편의 글이 하나의 주제로 꿰어지지 않고, 중반부 이후부턴 여기저기 쓰인 글을 억지로 끌어다 묶어낸 것처럼 느껴지지만, 몇 편의 글에서 묻어나는 진솔함만큼은 적잖은 독자를 움직여 내리라고 나는 그렇게 여긴다.

<살고 싶다는 농담>이 가진 미덕 중 하나는 인간은 어떤 순간에도 생을 이어가고자 한다는 걸 알게 만든다는 점이다. 고통스러워 포기하고픈 순간에도 생은 살아있음 그 자체를 지켜내려고 발버둥친다. 때로는 그와 같은 작은 목소리에 귀를 기울이려 노력하고 사소한 사건들에 마땅한 답을 내어놓는 일, 그것이 인간이 인간을 지켜내는 방법은 아닌가 하는 생각에 이르게 된다.

책은 죽을지도 모른다는 막막한 두려움 앞에서 하루하루를 보내야 했던 한 인간의 여러 순간을 진솔하게 그린다. 비록 스물다섯 편의 글이 하나의 주제로 꿰어지지 않고, 중반부 이후부턴 여기저기 쓰인 글을 억지로 끌어다 묶어낸 것처럼 느껴지지만, 몇 편의 글에서 묻어나는 진솔함만큼은 적잖은 독자를 움직여 내리라고 나는 그렇게 여긴다.

살고 싶다는 농담

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

김성호

@goldstarsky

단어 몇 개의 차이만으로 <애린 왕자>의 독자는 <어린 왕자>와는 전혀 다른 감흥을 받는다. 심지어는 주인공과 그가 만난 어린 왕자의 성격이며 분위기, 인상까지가 전혀 다르게 그려지는 것이다. 이를 보다보면 아마도 프랑스와 한국, 미국과 일본, 독일과 체코에서 소설 속 인물을 전혀 다른 성격으로 상상할 수 있겠구나, 아마도 그렇겠구나 하는 생각에 이르게 된다. 언어란 그만큼 힘이 있는 것이다.

바로 이것이 <애린 왕자>가 가진 가장 큰 미덕이다. 같은 작품임에도 전혀 다른 감상을 느끼게 하고, 나아가 언어가 가진 힘을 실감케 하는 것이다. 읽기 전엔 다다르지 못했던 감상을 겪는다는 건 새로운 세상에 눈을 뜬다는 뜻이니, 이 짧은 소설이 독자에게 미치는 영향이란 그저 생텍쥐페리가 의도한 것 그 이상이라 해도 좋겠다.

바로 이것이 <애린 왕자>가 가진 가장 큰 미덕이다. 같은 작품임에도 전혀 다른 감상을 느끼게 하고, 나아가 언어가 가진 힘을 실감케 하는 것이다. 읽기 전엔 다다르지 못했던 감상을 겪는다는 건 새로운 세상에 눈을 뜬다는 뜻이니, 이 짧은 소설이 독자에게 미치는 영향이란 그저 생텍쥐페리가 의도한 것 그 이상이라 해도 좋겠다.

애린 왕자

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2일 전

0

0

0

0

김성호

@goldstarsky

흥미로운 건 의외의 자살과 이를 둘러싼 이야기 자체보다는 소설이 반영하고 있는 시대적 상황에 있다. 원룸이며 고시원 같은 단칸방에 살며 수년씩의 노력을 들인 끝에 공무원이나 사기업 취업을 이루는 세대의 모습을 우리는 얼마나 당연하게 여겼는가. 그렇게 얻어낸 일자리가 제 정체성이며 적성과는 전혀 맞지 않아 실망하고 좌절하는 모습을 또 얼마나 흔하게 보았던가.

평등과 평화, 독립과 민주 같은 온갖 대단한 구호들은 이미 사라진 것처럼 보이는 세상이다. 오로지 나보다 더 많이 벌고 더 많이 갖는 것이 삶의 격인 것처럼 여기는 이들이 갈수록 많아진다. 심지어 세상은 이를 적극적으로 부추기기까지 한다.

치열한 경쟁에서 이겨서 남보다 조금 안정된 직장을 얻고, 조금 더 나은 수입을 얻는 것으로 삶을 소모해도 좋은가를 소설은 거듭하여 묻는다. 온갖 굉장한 것들의 상실이 오늘을 살아가는 이들의 꿈을 저도 모르는 새 작게 만든다는 문제의식도 분명한 생명력이 있다.

그리하여 대단함을 이룰 수 없는 청년의 삶이란 별 의미가 없는 게 아니냐는 소설 속 물음을 되묻게 한다. 누구도 가치를 말하지 않는 이 세상 안에서 가치를 잃어버린 세상이야말로 무가치한 것이 아니냐고 말하는 건 얼마나 놀라운 자세인가. 여러모로 완성도 높은 작품은 못되지만 <표백>이 여태 생명력 있는 작품으로 분류되는 건 바로 이러한 이유 때문일 테다.

평등과 평화, 독립과 민주 같은 온갖 대단한 구호들은 이미 사라진 것처럼 보이는 세상이다. 오로지 나보다 더 많이 벌고 더 많이 갖는 것이 삶의 격인 것처럼 여기는 이들이 갈수록 많아진다. 심지어 세상은 이를 적극적으로 부추기기까지 한다.

치열한 경쟁에서 이겨서 남보다 조금 안정된 직장을 얻고, 조금 더 나은 수입을 얻는 것으로 삶을 소모해도 좋은가를 소설은 거듭하여 묻는다. 온갖 굉장한 것들의 상실이 오늘을 살아가는 이들의 꿈을 저도 모르는 새 작게 만든다는 문제의식도 분명한 생명력이 있다.

그리하여 대단함을 이룰 수 없는 청년의 삶이란 별 의미가 없는 게 아니냐는 소설 속 물음을 되묻게 한다. 누구도 가치를 말하지 않는 이 세상 안에서 가치를 잃어버린 세상이야말로 무가치한 것이 아니냐고 말하는 건 얼마나 놀라운 자세인가. 여러모로 완성도 높은 작품은 못되지만 <표백>이 여태 생명력 있는 작품으로 분류되는 건 바로 이러한 이유 때문일 테다.

표백

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

3일 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기