자유이

@jayuyi

+ 팔로우

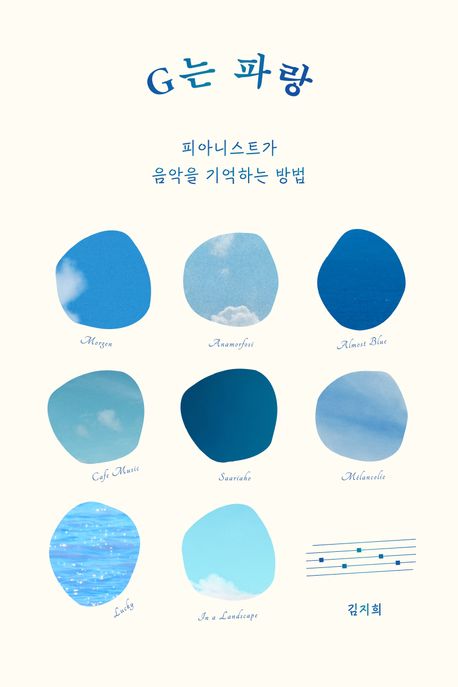

내가 가장 좋아하는 색은 파란색이다. 파란색은 푸른 가을 하늘이 떠오르고, 시원한 바다가 생각나고, 청량한 음료를 마신 것 같은 기분이 들게 한다.

피아니스트인 김지희에겐 G는 파란색이란다. G장조인 라벨의 <피아노 협주곡>에는 파도, 파란 하늘, 페인트 사탕이 있다고 한다. 나도 당장 모리스 라벨의 피아노 협주곡을 들어 본다. 파랑새가 지저귀는 거 같기도 하고, 가을 운동회에서 왁자지껄한 아이들의 웃음소리가 들리는 거 같기도 하고, 별 하나 없는 고요한 밤의 서늘함이 느껴지기도 한다.

와, 클래식 감상이 이렇게 재미있는 거라고? 먼지만 가득 쌓여 가는 클래식 앨범들을 하나하나 다시 들어봐야겠다.

피아니스트인 김지희에겐 G는 파란색이란다. G장조인 라벨의 <피아노 협주곡>에는 파도, 파란 하늘, 페인트 사탕이 있다고 한다. 나도 당장 모리스 라벨의 피아노 협주곡을 들어 본다. 파랑새가 지저귀는 거 같기도 하고, 가을 운동회에서 왁자지껄한 아이들의 웃음소리가 들리는 거 같기도 하고, 별 하나 없는 고요한 밤의 서늘함이 느껴지기도 한다.

와, 클래식 감상이 이렇게 재미있는 거라고? 먼지만 가득 쌓여 가는 클래식 앨범들을 하나하나 다시 들어봐야겠다.

2명이 좋아해요

2023년 12월 6일

2

2

0

0

자유이님의 다른 게시물

자유이

@jayuyi

마지막 챕터는 읽는게 아니었는데......

내 감동 돌려내!

영화본다고 했던 말 취소!

내 감동 돌려내!

영화본다고 했던 말 취소!

남은 인생 10년

2명이 좋아해요

2개월 전

2

2

0

0

자유이

@jayuyi

남은 인생 10년

읽었어요

읽었어요

2명이 좋아해요

2개월 전

2

2

0

0

자유이

@jayuyi

1. 16p, 이 세상에 살게 된 지 20년이 되어서야 이 세상이 살 만한 가치가 있는 세상임을 알았다.

-> 난 아직 모르겠다. 이 세상이 살만한 가치가 있는 건지.....

2. 37p, 거울 앞에 설 때만 자신의 머리가 하얗게 센 것을 한탄하는 이는 행복한 부류에 속하는 사람이다.

-> 이 문장을 보자마자 턱 막혔다. 왜 이 문장에 꽂혔을까? 나는 매일 한탄하는 사람이어서? 나도 행복한 부류에 속하고 싶다.

3. 51p, 깨어 있다고 하기게는 너무나 몽롱하고 잠들어 있다고 하기에는 생기가 약간 남아 있다.

-> 내가 설잠 들 때 모습! 그래서 가끔 꿈인지, 현실인지 구분하지 못할 때가 많다.

4. 65p, 만약 죽어서라도 당신을 볼 수 있다면, 나는 기꺼이 이 목숨을 끊을 것이다.

-> 솔직히 이해가 되지 않는 대목. 과연 사랑하는 사람이 이 모습을 원했을까? 그건 사랑이 아니라 집착 또는 광기 아닐까?

5. 83p, "그런데 다이안 씨는 왜 죽었지, 꼬마중?"

"다이안 씨는 죽지 않았는데요. 다이안 씨는 그 후 분발해서 리쿠젠의 다이바이지로 가서 수행에 정진하고 있어요. 마지않아 고승이 될 거예요. 좋은 일이지요."

"뭐가 좋은 일이야. 아무리 중이라도 야반도주를 했는데 좋은 법은 없겠지, 너도 조심하지 않으면 안 돼. 어쨋든 여자 때문에 실수를 하게 되니까. 여자라고 하니 말인데, 그 미친 여자가 절에 스님을 찾아가냐?"

"미친 여자라뇨, 들어본 적이 없는데요."

-> 말 하나로 멀쩡한 사람들을 이상하게 만드는건 어려운 일이 아니다. 왜 사람들은 나와 조금 다르다고 이상하게 생각하고 부풀려 소문을 내는 걸까? 뭐 나라고 다르진 않겠지만 말이다.

6. 92p, 그 순간 음악이라는 두 글자가 번쩍 눈에 비쳤다. 역시 음악은 이런 때 이런 필요에 쫓겨 생겨난 자연의 소리일 것이다. 음악은 들어야 하는 것, 익혀야 하는 것이라는 걸 비로소 깨달았지만, 불행히도 음악에 대해서는 전혀 모른다.

-> 나는 음악을 좋아한다. 음악이 없이는 자유롭게 상상도, 사색도, 스트레스도 못 풀 것이다. 내 삶에서 음악은 빼놓을 수는 없지만, 그렇다고 해서 내가 악기를 잘 다룬다던가, 절대음감은 절대 아니다. 그러면 어때? 리스너로 살면 되지!

7. 104p, 그리운 과거, 20년 전의 천진난만한 아이로 돌아갔을 때, 갑자기 목욕탕 문이 드르륵 열렸다.

-> 나의 20년 전은 고2구나, 이젠 20년 전으로 돌아가도 아이가 이니구나. 슬프다 나의 인생이여ㅜㅜ

8. 111p, 이도 저도 아닌 요령부득의 대답을 한다. 적적하다고 하면 거짓말이다. 적적하지 않다고 하면 긴 설명이 필요하다.

-> 맛있냐고, 괜찮냐고, 재밌냐고 물어볼 때, 솔직히 맛없고, 괜찮지 않고, 재미 없다고 대답하고 싶다. 그런데 아니라고 했을 때에 이유를 굳이 길게 말하고 싶지 않아 애써 대답을 아낀다.

9. 123p, "왜라니요, 소설 같은 곤 이렇게 읽는 게 재미있습니다."

-> 20대일 때는, 많은 지식을 알고 싶어서 실용서적이나 인문서적을 읽었는데, 요즘은 그렇게 소설이 좋더라.

10. 141p, "시호다 댁에는 대대로 미치광이가 나옵니다."

-> 남자의 시선에서, 예쁘고 잘난 여자들을 미치광이로 여기고 싶은 거 아닐까?

11. 154p "화공에도 박사가 있을 것 같은데, 왜 없을까요?"

"그렇다면 스늠에도 박사가 있어야겠지요."

-> 어떤 분야이든 그 분야에 최고면 박사지, 꼭 박사학위를 따야지만 대단한걸까?

12. 165p, 먼 옛날 공물을 싣고 찾아온 고구려의 배가 멀리서 건너올 때 저렇게 보였을 것이다.

-> 100년 전, 일본소설에서 '고구려'라는 나라 이름이 나오니 괜히 반갑구려!

13. 182p, 기차만큼 20세기 문명을 대표하는 것은 없을 것이다.

-> 어르신! 21세기인 오늘은 기차는 더욱더 발전하고 있어요. 그러나 그 누구도 기차를 21세기 문명을 대표하는 것이라고 말은 안하죠.

-> 난 아직 모르겠다. 이 세상이 살만한 가치가 있는 건지.....

2. 37p, 거울 앞에 설 때만 자신의 머리가 하얗게 센 것을 한탄하는 이는 행복한 부류에 속하는 사람이다.

-> 이 문장을 보자마자 턱 막혔다. 왜 이 문장에 꽂혔을까? 나는 매일 한탄하는 사람이어서? 나도 행복한 부류에 속하고 싶다.

3. 51p, 깨어 있다고 하기게는 너무나 몽롱하고 잠들어 있다고 하기에는 생기가 약간 남아 있다.

-> 내가 설잠 들 때 모습! 그래서 가끔 꿈인지, 현실인지 구분하지 못할 때가 많다.

4. 65p, 만약 죽어서라도 당신을 볼 수 있다면, 나는 기꺼이 이 목숨을 끊을 것이다.

-> 솔직히 이해가 되지 않는 대목. 과연 사랑하는 사람이 이 모습을 원했을까? 그건 사랑이 아니라 집착 또는 광기 아닐까?

5. 83p, "그런데 다이안 씨는 왜 죽었지, 꼬마중?"

"다이안 씨는 죽지 않았는데요. 다이안 씨는 그 후 분발해서 리쿠젠의 다이바이지로 가서 수행에 정진하고 있어요. 마지않아 고승이 될 거예요. 좋은 일이지요."

"뭐가 좋은 일이야. 아무리 중이라도 야반도주를 했는데 좋은 법은 없겠지, 너도 조심하지 않으면 안 돼. 어쨋든 여자 때문에 실수를 하게 되니까. 여자라고 하니 말인데, 그 미친 여자가 절에 스님을 찾아가냐?"

"미친 여자라뇨, 들어본 적이 없는데요."

-> 말 하나로 멀쩡한 사람들을 이상하게 만드는건 어려운 일이 아니다. 왜 사람들은 나와 조금 다르다고 이상하게 생각하고 부풀려 소문을 내는 걸까? 뭐 나라고 다르진 않겠지만 말이다.

6. 92p, 그 순간 음악이라는 두 글자가 번쩍 눈에 비쳤다. 역시 음악은 이런 때 이런 필요에 쫓겨 생겨난 자연의 소리일 것이다. 음악은 들어야 하는 것, 익혀야 하는 것이라는 걸 비로소 깨달았지만, 불행히도 음악에 대해서는 전혀 모른다.

-> 나는 음악을 좋아한다. 음악이 없이는 자유롭게 상상도, 사색도, 스트레스도 못 풀 것이다. 내 삶에서 음악은 빼놓을 수는 없지만, 그렇다고 해서 내가 악기를 잘 다룬다던가, 절대음감은 절대 아니다. 그러면 어때? 리스너로 살면 되지!

7. 104p, 그리운 과거, 20년 전의 천진난만한 아이로 돌아갔을 때, 갑자기 목욕탕 문이 드르륵 열렸다.

-> 나의 20년 전은 고2구나, 이젠 20년 전으로 돌아가도 아이가 이니구나. 슬프다 나의 인생이여ㅜㅜ

8. 111p, 이도 저도 아닌 요령부득의 대답을 한다. 적적하다고 하면 거짓말이다. 적적하지 않다고 하면 긴 설명이 필요하다.

-> 맛있냐고, 괜찮냐고, 재밌냐고 물어볼 때, 솔직히 맛없고, 괜찮지 않고, 재미 없다고 대답하고 싶다. 그런데 아니라고 했을 때에 이유를 굳이 길게 말하고 싶지 않아 애써 대답을 아낀다.

9. 123p, "왜라니요, 소설 같은 곤 이렇게 읽는 게 재미있습니다."

-> 20대일 때는, 많은 지식을 알고 싶어서 실용서적이나 인문서적을 읽었는데, 요즘은 그렇게 소설이 좋더라.

10. 141p, "시호다 댁에는 대대로 미치광이가 나옵니다."

-> 남자의 시선에서, 예쁘고 잘난 여자들을 미치광이로 여기고 싶은 거 아닐까?

11. 154p "화공에도 박사가 있을 것 같은데, 왜 없을까요?"

"그렇다면 스늠에도 박사가 있어야겠지요."

-> 어떤 분야이든 그 분야에 최고면 박사지, 꼭 박사학위를 따야지만 대단한걸까?

12. 165p, 먼 옛날 공물을 싣고 찾아온 고구려의 배가 멀리서 건너올 때 저렇게 보였을 것이다.

-> 100년 전, 일본소설에서 '고구려'라는 나라 이름이 나오니 괜히 반갑구려!

13. 182p, 기차만큼 20세기 문명을 대표하는 것은 없을 것이다.

-> 어르신! 21세기인 오늘은 기차는 더욱더 발전하고 있어요. 그러나 그 누구도 기차를 21세기 문명을 대표하는 것이라고 말은 안하죠.

풀베개

1명이 좋아해요

2개월 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기