시온님의 다른 게시물

시온

@ahrr

퐁, 하고 사라지는 것들

이유리 작가의 『비눗방울 퐁』을 읽으며 자꾸만 웃었다. 슬픈 이야기인데도.

이별에 대한 소설집이었다. 사랑이 끝나고, 사람이 떠나고, 죽음이 찾아오는 이야기들. 그런데 이상하게도 무겁지 않았다. 이유리 작가는 이별의 고통을 축소하지 않으면서도 유쾌하게 풀어냈다.

특히 좋았던 건 현실을 외면하지 않는다는 점이었다. 몇몇 작품에서 보이는 그들의 사랑은 로맨틱하기만 한 게 아니라 지독하게 현실적이었다. 집세와 생활비를 걱정하고, 지친 하루를 서로 위로하며 버티는 모습이 너무 사실적이어서 마음이 아렸다.

그러면서도 이유리 작가는 SF적 상상력을 펼쳐 보인다. 사랑의 기억을 남에게 팔아버리고, 이별의 감정을 우려내어 술을 빚고, 비눗방울이 되는 약을 먹는다. 현실은 냉정하지만 상상은 따뜻했다. 그 간극 속에서 인물들은 각자의 방식으로 이별을 견뎌냈다.

책을 덮고 나니 제목의 의미가 선명해졌다. 비눗방울처럼 가볍게, 퐁 하고 사라지는 것들. 사랑도 그렇고, 사람도 그렇고. 하지만 사라진다고 해서 없었던 게 되는 건 아니니까. 이유리 작가는 그 남은 것들을 명랑하게 보듬어주었다.

이유리 작가의 『비눗방울 퐁』을 읽으며 자꾸만 웃었다. 슬픈 이야기인데도.

이별에 대한 소설집이었다. 사랑이 끝나고, 사람이 떠나고, 죽음이 찾아오는 이야기들. 그런데 이상하게도 무겁지 않았다. 이유리 작가는 이별의 고통을 축소하지 않으면서도 유쾌하게 풀어냈다.

특히 좋았던 건 현실을 외면하지 않는다는 점이었다. 몇몇 작품에서 보이는 그들의 사랑은 로맨틱하기만 한 게 아니라 지독하게 현실적이었다. 집세와 생활비를 걱정하고, 지친 하루를 서로 위로하며 버티는 모습이 너무 사실적이어서 마음이 아렸다.

그러면서도 이유리 작가는 SF적 상상력을 펼쳐 보인다. 사랑의 기억을 남에게 팔아버리고, 이별의 감정을 우려내어 술을 빚고, 비눗방울이 되는 약을 먹는다. 현실은 냉정하지만 상상은 따뜻했다. 그 간극 속에서 인물들은 각자의 방식으로 이별을 견뎌냈다.

책을 덮고 나니 제목의 의미가 선명해졌다. 비눗방울처럼 가볍게, 퐁 하고 사라지는 것들. 사랑도 그렇고, 사람도 그렇고. 하지만 사라진다고 해서 없었던 게 되는 건 아니니까. 이유리 작가는 그 남은 것들을 명랑하게 보듬어주었다.

비눗방울 퐁

외 1명이 좋아해요

1주 전

4

4

1

1

시온

@ahrr

편혜영 작가의 『어른의 미래』를 읽는 동안 자꾸만 뒤를 돌아보게 되었다. 아무도 없었지만.

일상이 이렇게 얇은 것이었나 싶었다. 한 번의 전화, 한 사람의 방문, 냉장고에서 새어나오는 소리. 그런 사소한 것들이 우리가 딛고 서 있던 바닥에 금을 낸다. 피 한 방울, 비명 한 번 없이도 무너지는 것들이 있다는 걸 이 소설집은 보여주었다.

편혜영 작가의 문장은 군더더기가 없었다. 짧고 단단한 말들이 이어지면서 만들어내는 긴장감. 침묵 속에서 들리는 소리들처럼, 말하지 않는 것들이 오히려 더 크게 울렸다.

무엇보다 인상 깊었던 건 이 소설들이 어른들의 이야기라는 점이었다. 어릴 적 꿈꾸던 미래는 이런 게 아니었을 것이다. 불안하고, 불안정하고, 언제든 무너질 수 있는. 하지만 우리가 살고 있는 건 바로 그런 세계였다.

후반부로 갈수록 차가웠던 공기가 조금씩 풀어지는 느낌이었다. 완전한 구원은 아니지만, 그래도 삶이 때로는 예상치 못한 온기를 건네기도 한다는 것. 그 작은 온기들이 더 소중하게 느껴졌다.

책을 덮고 나서 한참 가만히 있었다. 내 일상도 언제든 그렇게 금이 갈 수 있을까. 아니, 이미 금이 가 있는데 내가 모르는 것일까..

그런 생각이 들었다.

편혜영 작가가 포착해낸 건 결국 우리 삶의 연약함이었다. 그 연약함 앞에서 우리가 할 수 있는 건 무엇일까. 아마도 그저 견디는 것. 그리고 가끔 찾아오는 작은 선물들을 놓치지 않는 것.

일상이 이렇게 얇은 것이었나 싶었다. 한 번의 전화, 한 사람의 방문, 냉장고에서 새어나오는 소리. 그런 사소한 것들이 우리가 딛고 서 있던 바닥에 금을 낸다. 피 한 방울, 비명 한 번 없이도 무너지는 것들이 있다는 걸 이 소설집은 보여주었다.

편혜영 작가의 문장은 군더더기가 없었다. 짧고 단단한 말들이 이어지면서 만들어내는 긴장감. 침묵 속에서 들리는 소리들처럼, 말하지 않는 것들이 오히려 더 크게 울렸다.

무엇보다 인상 깊었던 건 이 소설들이 어른들의 이야기라는 점이었다. 어릴 적 꿈꾸던 미래는 이런 게 아니었을 것이다. 불안하고, 불안정하고, 언제든 무너질 수 있는. 하지만 우리가 살고 있는 건 바로 그런 세계였다.

후반부로 갈수록 차가웠던 공기가 조금씩 풀어지는 느낌이었다. 완전한 구원은 아니지만, 그래도 삶이 때로는 예상치 못한 온기를 건네기도 한다는 것. 그 작은 온기들이 더 소중하게 느껴졌다.

책을 덮고 나서 한참 가만히 있었다. 내 일상도 언제든 그렇게 금이 갈 수 있을까. 아니, 이미 금이 가 있는데 내가 모르는 것일까..

그런 생각이 들었다.

편혜영 작가가 포착해낸 건 결국 우리 삶의 연약함이었다. 그 연약함 앞에서 우리가 할 수 있는 건 무엇일까. 아마도 그저 견디는 것. 그리고 가끔 찾아오는 작은 선물들을 놓치지 않는 것.

어른의 미래

3명이 좋아해요

1주 전

3

3

4

4

시온

@ahrr

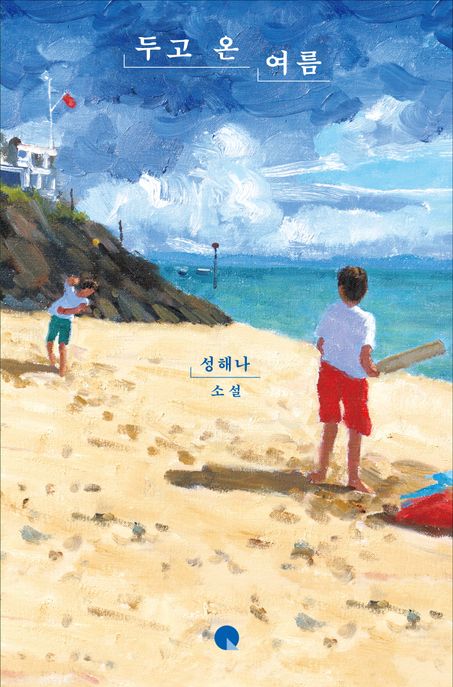

두고 온 것들에 대하여

성해나의 『두고 온 여름』을 읽으며 문득 생각했다. 제대로 끝내지 못한 관계들이 내게도 있었다는 것을.

기하와 재하. 부모의 재혼으로 잠시 형제가 되었다가 다시 남남이 된 두 사람. 같은 기억을 서로 다르게 간직하고 있다는 게 흥미로웠다. 한 사람에게는 부담이었던 순간이 다른 사람에게는 소중한 기억이었고, 선의로 한 행동이 때로는 상처가 되기도 했다.

무엇보다 인상 깊었던 건 두 사람 모두 나름대로 노력했다는 점이었다. 서로를 이해하려 했고, 가족이 되려 애썼다. 그런데도 어긋났다. 악의 때문이 아니라 그냥 마음이 닿지 않아서. 그런 관계들이 현실에도 많지 않나.

15년 뒤의 재회 장면도 좋았다. 완전한 화해도, 완전한 단절도 아닌 그 어딘가에서 두 사람이 조심스럽게 과거를 돌아보는 모습. 인릉을 함께 걸으며 조금씩 솔직해지는 과정이 자연스러웠다.

성해나 작가의 문장은 감정을 과장하거나 미화하지 않는다. 있는 그대로 담아내면서도 깊이가 있다. 읽는 내내 공감이 되었다.

“아무것도 두고 온 게 없는데 무언가 두고 온 것만 같”은 기분. 나도 안다. 그리고 그런 기분이 꼭 나쁘지만은 않다는 것도. 완전히 정리되지 않은 채로 남겨둔 관계들도 나름의 의미가 있을 수 있으니까.

성해나의 『두고 온 여름』을 읽으며 문득 생각했다. 제대로 끝내지 못한 관계들이 내게도 있었다는 것을.

기하와 재하. 부모의 재혼으로 잠시 형제가 되었다가 다시 남남이 된 두 사람. 같은 기억을 서로 다르게 간직하고 있다는 게 흥미로웠다. 한 사람에게는 부담이었던 순간이 다른 사람에게는 소중한 기억이었고, 선의로 한 행동이 때로는 상처가 되기도 했다.

무엇보다 인상 깊었던 건 두 사람 모두 나름대로 노력했다는 점이었다. 서로를 이해하려 했고, 가족이 되려 애썼다. 그런데도 어긋났다. 악의 때문이 아니라 그냥 마음이 닿지 않아서. 그런 관계들이 현실에도 많지 않나.

15년 뒤의 재회 장면도 좋았다. 완전한 화해도, 완전한 단절도 아닌 그 어딘가에서 두 사람이 조심스럽게 과거를 돌아보는 모습. 인릉을 함께 걸으며 조금씩 솔직해지는 과정이 자연스러웠다.

성해나 작가의 문장은 감정을 과장하거나 미화하지 않는다. 있는 그대로 담아내면서도 깊이가 있다. 읽는 내내 공감이 되었다.

“아무것도 두고 온 게 없는데 무언가 두고 온 것만 같”은 기분. 나도 안다. 그리고 그런 기분이 꼭 나쁘지만은 않다는 것도. 완전히 정리되지 않은 채로 남겨둔 관계들도 나름의 의미가 있을 수 있으니까.

두고 온 여름

외 2명이 좋아해요

2주 전

5

5

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기

사막별

시간이 흘러 도착한 늦은 안부,

바다에 띄워 보낸 유리병 편지에 50년만에 답장이 도착한 호주의 63세 어르신 이야기가 떠오릅이다.

3일 전