글소리

@geulsori

+ 팔로우

오래 전, 국사 선생님은 “네가 태어나기 100년 전부터 현재까지의 역사는 알고 살아야 한다”고 했다. 그 100년 역사 한 복판에 일제 강점기가 자리잡고 있다. 외면할래야 할 수 없는 그 역사에 대한 부채의식이 똬리를 틀고 있다. 그런 생각조차 건방지다.

한반도, 이 보잘 것없고 한없이 작은 땅덩어리에는 여전히 수많은 욕망이 들끓는다. 100년 전에는 일제 치하에서도 잘먹고 잘살고 싶은 과욕이었거나 끼니라도 챙겨먹으며 살아내고자 하는 소망이, 독립을 향한 열망이 뒤섞여 있었다.

2025년 한국은, 물욕, 권력욕, 명예욕을 모두 다 채우지 못해 안달난 조바심이 넘실댄다. 하나로는 도무지 만족할 수가 없다. 이것들이 채워지지 않으면 상대적 박탈감을 느낀다. 지금 현재에 자족하는 사람은 찾아보기 어렵다.

몇 해전 아주 가까이서 호랑이를 본 적이 있다. 강화유리 한장을 사이에 두고 그와 내가 선 거리는 2미터도 채 되지 않았다. 그가 있는 공간에 들어서자마자 어슬렁거리던 걸음을 일순간 딱 멈췄다. 하필 새빨간 윗옷을 입고간 터라 그랬을까 나와 눈이 마주치자 그의 눈에서 안광이 뿜어져 나왔다.

오금이 저렸다. 조금만 더 시간이 흘렀다면 그 자리에서 바로 오줌을 지릴 수도 있을 엇같았다. 거기서 빠져나올 궁리만 해댔다. 슬금슬금 뒷걸음질을 치고 또 쳐댔다. 허우적거리기만 할 뿐이다.

한반도, 이 보잘 것없고 한없이 작은 땅덩어리에는 여전히 수많은 욕망이 들끓는다. 100년 전에는 일제 치하에서도 잘먹고 잘살고 싶은 과욕이었거나 끼니라도 챙겨먹으며 살아내고자 하는 소망이, 독립을 향한 열망이 뒤섞여 있었다.

2025년 한국은, 물욕, 권력욕, 명예욕을 모두 다 채우지 못해 안달난 조바심이 넘실댄다. 하나로는 도무지 만족할 수가 없다. 이것들이 채워지지 않으면 상대적 박탈감을 느낀다. 지금 현재에 자족하는 사람은 찾아보기 어렵다.

몇 해전 아주 가까이서 호랑이를 본 적이 있다. 강화유리 한장을 사이에 두고 그와 내가 선 거리는 2미터도 채 되지 않았다. 그가 있는 공간에 들어서자마자 어슬렁거리던 걸음을 일순간 딱 멈췄다. 하필 새빨간 윗옷을 입고간 터라 그랬을까 나와 눈이 마주치자 그의 눈에서 안광이 뿜어져 나왔다.

오금이 저렸다. 조금만 더 시간이 흘렀다면 그 자리에서 바로 오줌을 지릴 수도 있을 엇같았다. 거기서 빠져나올 궁리만 해댔다. 슬금슬금 뒷걸음질을 치고 또 쳐댔다. 허우적거리기만 할 뿐이다.

1명이 좋아해요

1주 전

1

1

0

0

글소리님의 다른 게시물

글소리

@geulsori

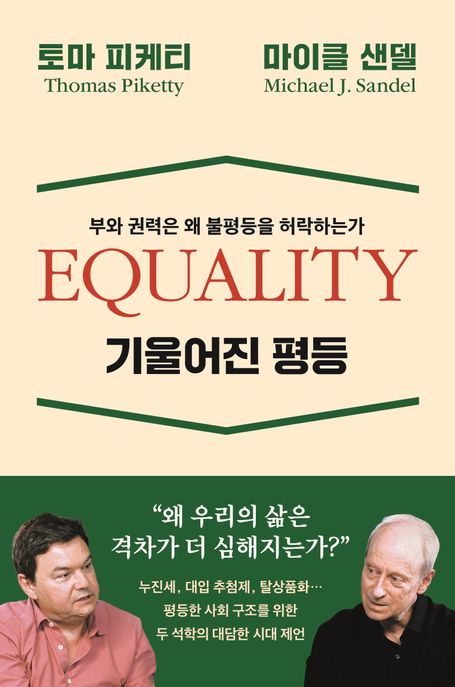

평등을 논하려면 불평등을 논하는 편이 쉽다. 불평등은 눈에 보이는 현상으로 드러난다. 세계적인 석학 토마 피케티와 마이크 샌델은 3가지 측면에서의 불평등을 논한다. 두 석학은 소득과 부, 정치적 권력과 발언권, 존중. 이 3가지에서 불평등이 기인한다고 봤다.

거대담론을 끌어내려 나는 경제적•정치적•존엄성 측면에서 얼마나 평등을 실현하고 있는가 곱씹어본다. 기울어진 평등의 추를 수평으로 맞추기 위한 나의 노력은 무엇일까. 가정에서 조직에서 내가 해야할 노력은 보다 구체화하고 지속적인 실현가능성을 담보한 행동이 뒤따라야 할 것이다.

거대담론을 끌어내려 나는 경제적•정치적•존엄성 측면에서 얼마나 평등을 실현하고 있는가 곱씹어본다. 기울어진 평등의 추를 수평으로 맞추기 위한 나의 노력은 무엇일까. 가정에서 조직에서 내가 해야할 노력은 보다 구체화하고 지속적인 실현가능성을 담보한 행동이 뒤따라야 할 것이다.

기울어진 평등

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

글소리

@geulsori

인류는 어디에서 와서 어디로 가는가. 인종의 차이는 태생적 요인과 환경적 요인 중 어디에 기인하는가. 인류의 이동과 지역의 발전 사이의 상관관계는 어떻게 되는가.

평소에는 딱히 의문을 품지도 생각조차 하지도 않고 사는 주제에 대해 오롯이 느껴보는 시간이 펼쳐졌다. 먹고사니즘에 빠져 빅히스토리나 철학적 사고에 깊이 발을 담그지 않을 때가 많다. 모르고 살아도 딱히 불편함이 없는 것들이니…

그러다 문득 5년 뒤, 10년 뒤를 생각할 때면 암담해지곤 한다. 인간은, 나는 무엇을 위해 사는가. 인류는, 나는 어디로 향하는가. 내 삶의 끝은 죽음이겠으나 인류의 끝은 멸종인가. 인류는 전쟁으로 흥하고 전쟁으로 망하는가.

한번 읽은 것으로 숙제가 끝나지 않은 것처럼 다시금 인류에 대한 생각이 많아질 때 또 다시 읽어봐야할 책.

평소에는 딱히 의문을 품지도 생각조차 하지도 않고 사는 주제에 대해 오롯이 느껴보는 시간이 펼쳐졌다. 먹고사니즘에 빠져 빅히스토리나 철학적 사고에 깊이 발을 담그지 않을 때가 많다. 모르고 살아도 딱히 불편함이 없는 것들이니…

그러다 문득 5년 뒤, 10년 뒤를 생각할 때면 암담해지곤 한다. 인간은, 나는 무엇을 위해 사는가. 인류는, 나는 어디로 향하는가. 내 삶의 끝은 죽음이겠으나 인류의 끝은 멸종인가. 인류는 전쟁으로 흥하고 전쟁으로 망하는가.

한번 읽은 것으로 숙제가 끝나지 않은 것처럼 다시금 인류에 대한 생각이 많아질 때 또 다시 읽어봐야할 책.

총 균 쇠

읽었어요

읽었어요

2명이 좋아해요

2주 전

2

2

0

0

글소리

@geulsori

안중근은 어떤 인물인가.

중국 하얼빈 역에서 일본인 이토 히로부미를 권총으로 사살한 사건의 주인공이자,

왼쪽 소지 한 마디를 직접 칼로 잘라내 약지와 같은 길이로, 그 손을 가슴에 올리고 찍은 사진의 주인공.

그가 써내려간 일대기를 읽으며 이전에 봤던 다큐멘터리와 뮤지컬과 겹치며 그의 일생을 가져본다. 그의 심장 두근거리는 인생이 나에게 다가온다. 두렵고 무섭고 긴장되는 생이 너무도 평온한 나의 삶을 두드린다.

일말의 부채감이 남았다. 치열했던 32살의 젊은 그의 목숨이 너무도 안타깝다.

누군가는 이토를 살해하지 않았다면 오히려 광복이 빨랐을 거라 한다. 허나 역사에 가정은 없다. 그의 결의가 대한국인의 자부심에 불을 지폈고 그의 신념이 아직도 우리에게 남아있다.

중국 하얼빈 역에서 일본인 이토 히로부미를 권총으로 사살한 사건의 주인공이자,

왼쪽 소지 한 마디를 직접 칼로 잘라내 약지와 같은 길이로, 그 손을 가슴에 올리고 찍은 사진의 주인공.

그가 써내려간 일대기를 읽으며 이전에 봤던 다큐멘터리와 뮤지컬과 겹치며 그의 일생을 가져본다. 그의 심장 두근거리는 인생이 나에게 다가온다. 두렵고 무섭고 긴장되는 생이 너무도 평온한 나의 삶을 두드린다.

일말의 부채감이 남았다. 치열했던 32살의 젊은 그의 목숨이 너무도 안타깝다.

누군가는 이토를 살해하지 않았다면 오히려 광복이 빨랐을 거라 한다. 허나 역사에 가정은 없다. 그의 결의가 대한국인의 자부심에 불을 지폈고 그의 신념이 아직도 우리에게 남아있다.

안중근 자서전

읽었어요

읽었어요

3명이 좋아해요

3주 전

3

3

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기