김사언

@cosmoboy

+ 팔로우

주인공 케이스는 황망한 치바 거리에서 자기 파괴적인 삶을 자처하며 죽음을 기다린다.

아홉 개의 칼날을 가진 크롬 표창을 동경하며 육체로부터의 해방과 사이버 스페이스에서의 영적 체험만을 갈망할 뿐이다.

그러나 역설적이게도, AI가 구현한 가상현실과 딥러닝 인격의 공동묘지 속에서 그는 견딜 수 없는 혐오와 함께 탈출을 감행한다.

왜? 뉴로맨서는 그가 그토록 바라던 파라다이스다.

도망치거나 파괴할 것 없이 그곳에서 순수한 소녀 린다 리와 데이터 인격으로써 평생 살아가면 될 것이었다.

허나 이 자기모순이야말로 지독하게 인간적인 것이다.

죽음을 동경하면서도 결코 자살하진 않겠다는 모순.

육체를 경멸하면서도 섹스와 약물의 쾌락에 중독된 그에게 0과 1로 분해되어 하드드라이브와 RAM에 저장되는 것은 자살과 마찬가지 아니었을까?

증오하는 것이 뭐냐는 AI 질문에 끝도 없는 자기혐오와 자살 충동으로 침전한 케이스는 다시 처음으로, 더럽고 암울한 치바 거리로 회귀한다.

그토록 갖고 싶었고 끝내 손에 넣었지만 단 한 번도 사용하지 않은 죽음의 별, 크롬 날개의 표창은 자살 충동 그 자체가 삶의 동력이 되어버린 미래도시에서의 삶을 은유한다.

작중 인물들은 하나같이 작전에 참여하는 동기가 뚜렷하지 않다.

케이스는 몸에 독극물이 있다곤 하지만 그것은 사실상 명목일 뿐이다. 그는 죽음을 기다려왔던 인물이다.

몰리는 고용되었다는 것 외엔 알 수 없으며 아미티지는 인격을 거세당하고 AI의 명령에 철저히 봉사한다.

마치 AI, 그리고 기술의 발전은 그 자체로 하나의 자아를 갖는 것처럼 보이는데 이것은 놀라울 만큼 시의적이다.

AI의 발전이 가져올 막대한 부작용과 불확실성은 묵살당한 채 그것들은 증식하듯, 성장을 계속한다.

그 속에서 우리 개개인이 할 수 있는 것은 무엇이 있겠는가?

케이스처럼, 자살충동을 삶의 동력삼아 살아가는 것 외엔 아무것도 없을지도 모른다.

그럼에도 뉴로맨서 속에서 시간과 현실 감각을 마취당한 채 살아가진 않겠다는 포스트모더니즘적 윤리관은 낭만적이기까지 하다.

작중 등장하는 술집 차츠보의 바텐더 '레츠'의 볼품없는 육체가 하나의 기념비적인 상징처럼 묘사되듯, 기술의 환영에 저항하며 죽음을 기다리는 것이 역설적이게도 가장 인간다운 삶이 되어버린 것이다.

그렇다면 이제 윌리엄 깁슨은 우리에게 질문한다.

사이버 사후세계, 뉴로맨서의 품을 거부하고 허무의 공동으로 뛰어들 준비가, 당신들은 되었는가?

아홉 개의 칼날을 가진 크롬 표창을 동경하며 육체로부터의 해방과 사이버 스페이스에서의 영적 체험만을 갈망할 뿐이다.

그러나 역설적이게도, AI가 구현한 가상현실과 딥러닝 인격의 공동묘지 속에서 그는 견딜 수 없는 혐오와 함께 탈출을 감행한다.

왜? 뉴로맨서는 그가 그토록 바라던 파라다이스다.

도망치거나 파괴할 것 없이 그곳에서 순수한 소녀 린다 리와 데이터 인격으로써 평생 살아가면 될 것이었다.

허나 이 자기모순이야말로 지독하게 인간적인 것이다.

죽음을 동경하면서도 결코 자살하진 않겠다는 모순.

육체를 경멸하면서도 섹스와 약물의 쾌락에 중독된 그에게 0과 1로 분해되어 하드드라이브와 RAM에 저장되는 것은 자살과 마찬가지 아니었을까?

증오하는 것이 뭐냐는 AI 질문에 끝도 없는 자기혐오와 자살 충동으로 침전한 케이스는 다시 처음으로, 더럽고 암울한 치바 거리로 회귀한다.

그토록 갖고 싶었고 끝내 손에 넣었지만 단 한 번도 사용하지 않은 죽음의 별, 크롬 날개의 표창은 자살 충동 그 자체가 삶의 동력이 되어버린 미래도시에서의 삶을 은유한다.

작중 인물들은 하나같이 작전에 참여하는 동기가 뚜렷하지 않다.

케이스는 몸에 독극물이 있다곤 하지만 그것은 사실상 명목일 뿐이다. 그는 죽음을 기다려왔던 인물이다.

몰리는 고용되었다는 것 외엔 알 수 없으며 아미티지는 인격을 거세당하고 AI의 명령에 철저히 봉사한다.

마치 AI, 그리고 기술의 발전은 그 자체로 하나의 자아를 갖는 것처럼 보이는데 이것은 놀라울 만큼 시의적이다.

AI의 발전이 가져올 막대한 부작용과 불확실성은 묵살당한 채 그것들은 증식하듯, 성장을 계속한다.

그 속에서 우리 개개인이 할 수 있는 것은 무엇이 있겠는가?

케이스처럼, 자살충동을 삶의 동력삼아 살아가는 것 외엔 아무것도 없을지도 모른다.

그럼에도 뉴로맨서 속에서 시간과 현실 감각을 마취당한 채 살아가진 않겠다는 포스트모더니즘적 윤리관은 낭만적이기까지 하다.

작중 등장하는 술집 차츠보의 바텐더 '레츠'의 볼품없는 육체가 하나의 기념비적인 상징처럼 묘사되듯, 기술의 환영에 저항하며 죽음을 기다리는 것이 역설적이게도 가장 인간다운 삶이 되어버린 것이다.

그렇다면 이제 윌리엄 깁슨은 우리에게 질문한다.

사이버 사후세계, 뉴로맨서의 품을 거부하고 허무의 공동으로 뛰어들 준비가, 당신들은 되었는가?

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

김사언님의 다른 게시물

김사언

@cosmoboy

너무 지쳐있었다.

집으로 가는 버스의 창가에 머리를 기대어 초 단위로 바뀌어가는 풍경을 보았다.

고무줄처럼 가로로 늘어나다가 이윽고 사라지는 사람들.

어디에서 왔고 어디로 향하는지 모를 유령들.

순간 버스에서 뛰어내려 유령이 된 그들을 붙잡고 나를 아느냐고 묻고 싶었다.

그럼 정말 나에 대해 알 수 있을 것만 같았다.

그들 중 한 명은 진한 연두색 티셔츠를 입고 있었는데 여자인지 남자인지조차 확실치 않다.

티셔츠 색 또한 나의 착각일지도 모른다.

나는 왠지 그 사람의 안위를 바랐다.

왜냐하면 나 또한 그들과 같은 잔상이기에.

잔상이 겹치고 겹치다보면 나 또한 그 일부가 될지 모르니 그들의 안위란 결국 나 자신의 안위가 아니겠는가.

그렇다면 나는 스쳐가는 모든 유령들의 안위를 바란다.

어렴풋한 기억을 곱씹어 그들을 마음속에 소환해 본다.

그렇게 하다 보면 나 또한 완성될 거 같은 기분이 든다.

집으로 가는 버스의 창가에 머리를 기대어 초 단위로 바뀌어가는 풍경을 보았다.

고무줄처럼 가로로 늘어나다가 이윽고 사라지는 사람들.

어디에서 왔고 어디로 향하는지 모를 유령들.

순간 버스에서 뛰어내려 유령이 된 그들을 붙잡고 나를 아느냐고 묻고 싶었다.

그럼 정말 나에 대해 알 수 있을 것만 같았다.

그들 중 한 명은 진한 연두색 티셔츠를 입고 있었는데 여자인지 남자인지조차 확실치 않다.

티셔츠 색 또한 나의 착각일지도 모른다.

나는 왠지 그 사람의 안위를 바랐다.

왜냐하면 나 또한 그들과 같은 잔상이기에.

잔상이 겹치고 겹치다보면 나 또한 그 일부가 될지 모르니 그들의 안위란 결국 나 자신의 안위가 아니겠는가.

그렇다면 나는 스쳐가는 모든 유령들의 안위를 바란다.

어렴풋한 기억을 곱씹어 그들을 마음속에 소환해 본다.

그렇게 하다 보면 나 또한 완성될 거 같은 기분이 든다.

어두운 상점들의 거리

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

김사언

@cosmoboy

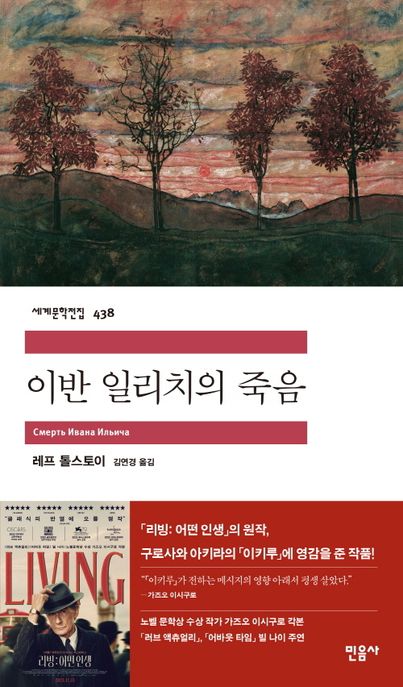

레프 톨스토이, 당신이란 대문호가 상상한 인생의 의미가 무엇인지 내가 알 길은 없지만, 최후의 최후까지 의미의 끄나풀과 죽음의 허무 사이에서 몸부림친 이반 일리치는 적어도 내겐 훌륭한 남편이자 아버지였으며 사회 구성원이었다.

그리고 매일 아침 세상에 맞서 싸우며 보도를 횡단하는 얼굴 없는 행인들, 그 모두였다.

인생에 진정한 의미, 훌륭한 삶이 따로 있다는 듯 이반 일리치를 냉소하는 작가의 태도는 대담함을 넘어 거만해 보인다.

내 인생을 스쳐간, 그리고 앞으로 스쳐갈 수많은 사람들, 선생님들, 사랑하는 가족들, 그리운 할머니.

그들은 공포스럽게 으르렁대는 허무의 벌어진 입속으로 기꺼이 뛰어든 용감한 사람들이다.

내가 평생 애써 기억해야 할 사람들, 그리고 언젠간 잊힐 유령들.

그러니 적어도 내 안에서만큼은 그들을 욕 보일 수 없다.

그러므로 나는 내 언어와 삶을 다해 이 책을 거부한다.

그리고 나 또한 이반 일리치가 될 수 있기를, 삶의 고통을 체화하고 공황과 싸우며 때가 되면 죽음으로 걸어갈 수 있기를 진심으로 바란다.

그리고 매일 아침 세상에 맞서 싸우며 보도를 횡단하는 얼굴 없는 행인들, 그 모두였다.

인생에 진정한 의미, 훌륭한 삶이 따로 있다는 듯 이반 일리치를 냉소하는 작가의 태도는 대담함을 넘어 거만해 보인다.

내 인생을 스쳐간, 그리고 앞으로 스쳐갈 수많은 사람들, 선생님들, 사랑하는 가족들, 그리운 할머니.

그들은 공포스럽게 으르렁대는 허무의 벌어진 입속으로 기꺼이 뛰어든 용감한 사람들이다.

내가 평생 애써 기억해야 할 사람들, 그리고 언젠간 잊힐 유령들.

그러니 적어도 내 안에서만큼은 그들을 욕 보일 수 없다.

그러므로 나는 내 언어와 삶을 다해 이 책을 거부한다.

그리고 나 또한 이반 일리치가 될 수 있기를, 삶의 고통을 체화하고 공황과 싸우며 때가 되면 죽음으로 걸어갈 수 있기를 진심으로 바란다.

이반 일리치의 죽음

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

김사언

@cosmoboy

과거를 향한 미련, 미래에 대한 불안, 열반(목표)을 향한 갈증, 속죄, 욕망, 비대해진 자아로부터의 탈출.

다시금 모든 것을 끌어안고 시간을 초월하여 본질까지 강물에 흘려보낼 때, 그제서야 비로소

나는 싯다르타이며 고타마이며 고빈다이며 카말라이며 뱃사공이며 어린 싯다르타이며 아버지이며 어머니이며 돌이며 그리고, 그리고.......

아차차 내가 누구였더라?

강물 소리에서 조금이라도 멀어지는 순간,

시간을 인식하고 나를 제한하는 생각의 불씨가 피어오른 바로 그 순간.

다시금 지옥같은 나에게로, 너가 너인 상태로, 본질과 해답 투성이의 피로한 세계로 꼼짝없이 돌아온다.

어디까지가 도피이며 어디까지가 열반인가.

파고들수록 멀어지며 말할수록 미끄러지는 그것이란 대체 뭐란 말인가.

내면으로 침잠하며 동시에 흐르는 것이 어떻게 가능하단 말인가.

가시 돋힌 내면의 모든 것들을 끌어안으며, 다시 한 번 내 안으로 깊이 잠수한다.

그리고 간절히 바란다.

이번에는 그저 도피로 끝나지 않기를.

모든 것이 내 손틈새로 빠져나가 아무것도 붙잡을 수 없기를.

눈을 뜨면 나는 어디에도 없고 어디에나 있기를.

이젠 내가 되어버린 모든 삼라만상을 사랑할 수 있기를.

다시금 모든 것을 끌어안고 시간을 초월하여 본질까지 강물에 흘려보낼 때, 그제서야 비로소

나는 싯다르타이며 고타마이며 고빈다이며 카말라이며 뱃사공이며 어린 싯다르타이며 아버지이며 어머니이며 돌이며 그리고, 그리고.......

아차차 내가 누구였더라?

강물 소리에서 조금이라도 멀어지는 순간,

시간을 인식하고 나를 제한하는 생각의 불씨가 피어오른 바로 그 순간.

다시금 지옥같은 나에게로, 너가 너인 상태로, 본질과 해답 투성이의 피로한 세계로 꼼짝없이 돌아온다.

어디까지가 도피이며 어디까지가 열반인가.

파고들수록 멀어지며 말할수록 미끄러지는 그것이란 대체 뭐란 말인가.

내면으로 침잠하며 동시에 흐르는 것이 어떻게 가능하단 말인가.

가시 돋힌 내면의 모든 것들을 끌어안으며, 다시 한 번 내 안으로 깊이 잠수한다.

그리고 간절히 바란다.

이번에는 그저 도피로 끝나지 않기를.

모든 것이 내 손틈새로 빠져나가 아무것도 붙잡을 수 없기를.

눈을 뜨면 나는 어디에도 없고 어디에나 있기를.

이젠 내가 되어버린 모든 삼라만상을 사랑할 수 있기를.

싯다르타

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기