글소리

@geulsori

+ 팔로우

나무에서 살이를 본다.

살이에서 나무를 생각한다.

책 표지도 없이 엮은 책이 고스란히 드러나는 모양새부터 맘에 쏙 든다.

살이에서 나무를 생각한다.

책 표지도 없이 엮은 책이 고스란히 드러나는 모양새부터 맘에 쏙 든다.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

5개월 전

0

0

0

0

글소리님의 다른 게시물

글소리

@geulsori

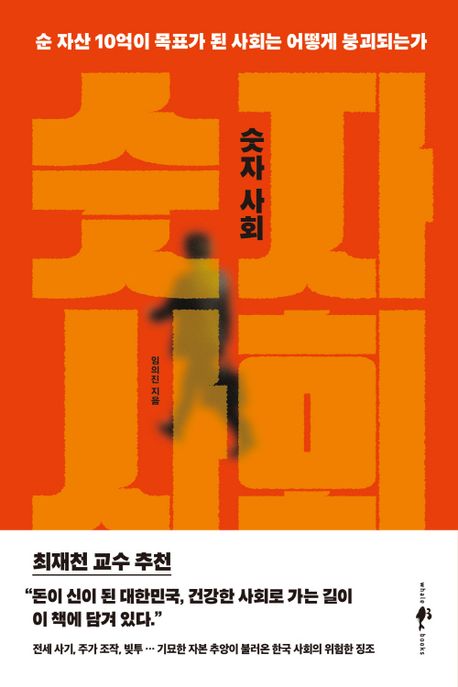

숫자로 보여주는 것만큼 편리하고 직관적인 잣대가 없다. 아파트 평수, 자가 여부, 연봉, 자가용 등. 보이는 것에만 치중한 나머지 다른 것은 살펴볼 생각이 없다.

별의별 계급도가 유행하던 적이 있다. 사는 동네, 아파트 브랜드, 자가용, 명품백, 시계까지 피라미드로 그려진다. 이 계급도의 최상위를 추구하며 아등바등한다. 나 또한 거기에서 자유롭지 못 하다.

어릴 적부터 아버지는 “나에게 중간만 가라, 너무 튀지도 뒤쳐지지도 말라”는 말을 귀에 못이 박히도록 했다. 대체로 그러했지만 반골기질 탓이었는지 속한 조직에서 꼭 한번씩 튀는 언행이나 패션으로 주목받곤 했다.

의도하든 의도치 않든 그게 나를 규정하는 하나의 틀거리가 되곤 했다. 대체로 무난하기보다는 다른 방식의 삶을 살고자 했다. 그래서 여전히 수도권에 자가 한 채 없는 삶을 살고 있지만 그게 그다지 크게 다가오지 않는다-물론 이미 나와 남편의 부모가 평균의 삶을 살아서인지도 모른다.

중산층 평균의 삶을 지향하지 않는 건 그리 사는 건 삶이 그다지 즐겁고 기쁜 일이 아니다. 그렇다고 쉽게 포기하지도 못한다. 한국에 사는 이상 거기서 자유롭다는 건 “난 너희와 달라”와 같은 말로 들릴 수 있기 때문이다.

사는 내내 딜레마다. 이를 지양하지만 지향하기도 싫은. 늘 그렇게 흔들리듯 흔들리지 않는 삶은 매순간 참으로 괴롭다.

별의별 계급도가 유행하던 적이 있다. 사는 동네, 아파트 브랜드, 자가용, 명품백, 시계까지 피라미드로 그려진다. 이 계급도의 최상위를 추구하며 아등바등한다. 나 또한 거기에서 자유롭지 못 하다.

어릴 적부터 아버지는 “나에게 중간만 가라, 너무 튀지도 뒤쳐지지도 말라”는 말을 귀에 못이 박히도록 했다. 대체로 그러했지만 반골기질 탓이었는지 속한 조직에서 꼭 한번씩 튀는 언행이나 패션으로 주목받곤 했다.

의도하든 의도치 않든 그게 나를 규정하는 하나의 틀거리가 되곤 했다. 대체로 무난하기보다는 다른 방식의 삶을 살고자 했다. 그래서 여전히 수도권에 자가 한 채 없는 삶을 살고 있지만 그게 그다지 크게 다가오지 않는다-물론 이미 나와 남편의 부모가 평균의 삶을 살아서인지도 모른다.

중산층 평균의 삶을 지향하지 않는 건 그리 사는 건 삶이 그다지 즐겁고 기쁜 일이 아니다. 그렇다고 쉽게 포기하지도 못한다. 한국에 사는 이상 거기서 자유롭다는 건 “난 너희와 달라”와 같은 말로 들릴 수 있기 때문이다.

사는 내내 딜레마다. 이를 지양하지만 지향하기도 싫은. 늘 그렇게 흔들리듯 흔들리지 않는 삶은 매순간 참으로 괴롭다.

숫자 사회

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

글소리

@geulsori

고통, 그 자체에 집중하는 일.

때때로 우리는 인과응보를 믿는다. 그리고 탓한다. 그것 때문이야. 그 인간 때문이야. 참 간편하고 수월하다. 현재의 고통에 집중하면 괴로울 뿐이다.

한강 작가는 그 괴로움에 천착하는 법을 너무도 잘 안다, 잘 한다. 직면하여 괴로움을 받아들일 용기가 나에겐 없다. 본능적으로 피한다. 그 고통을 감히 견뎌낼 수 없기에.

때때로 우리는 인과응보를 믿는다. 그리고 탓한다. 그것 때문이야. 그 인간 때문이야. 참 간편하고 수월하다. 현재의 고통에 집중하면 괴로울 뿐이다.

한강 작가는 그 괴로움에 천착하는 법을 너무도 잘 안다, 잘 한다. 직면하여 괴로움을 받아들일 용기가 나에겐 없다. 본능적으로 피한다. 그 고통을 감히 견뎌낼 수 없기에.

회복하는 인간 =Convalescence

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

2주 전

1

1

0

0

글소리

@geulsori

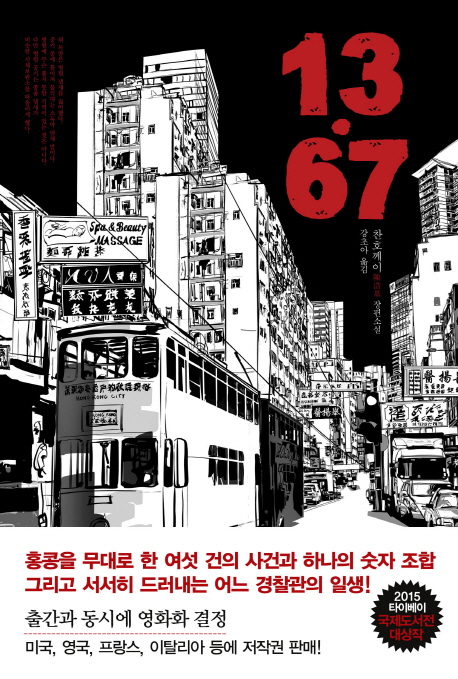

2013년부터 1967년 홍콩을 배경으로 한 사회적 추리소설.

홍콩이란 도시에 몇 차례 가본 적이 있다. 동서양, 즉 중국과 영국이 만나 신묘한 분위기를 자아내는 도시다. 그 도시에는 광둥어와 영어가 섞여 있다.

55년의 시간을 가로질러 홍콩 역사에서 굵직했던 사건을 추리라는 형태로 다룬 사회적 추리소설은 꽤나 매력적이다.

6개의 단편을 엮었지만 이야기가 연결되어 있고 이야기의 한 복판에서 경찰들이 종횡무진한다. 사건을 보는 시선이 상당히 날카로운 경찰 관전둬는 흡사 홍콩판 셜록이라 할만하다.

그의 추리를 따라가다보면 반전의 반전은 흥미롭게 여겨지고, 어느새 그 두꺼운 책의 마지막장을 넘길 수 있을 것이다.

홍콩이란 도시에 몇 차례 가본 적이 있다. 동서양, 즉 중국과 영국이 만나 신묘한 분위기를 자아내는 도시다. 그 도시에는 광둥어와 영어가 섞여 있다.

55년의 시간을 가로질러 홍콩 역사에서 굵직했던 사건을 추리라는 형태로 다룬 사회적 추리소설은 꽤나 매력적이다.

6개의 단편을 엮었지만 이야기가 연결되어 있고 이야기의 한 복판에서 경찰들이 종횡무진한다. 사건을 보는 시선이 상당히 날카로운 경찰 관전둬는 흡사 홍콩판 셜록이라 할만하다.

그의 추리를 따라가다보면 반전의 반전은 흥미롭게 여겨지고, 어느새 그 두꺼운 책의 마지막장을 넘길 수 있을 것이다.

13.67

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

2주 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기