새벽빛

@saebyeokbit

+ 팔로우

재밌는데 좀 정신은 없다. 휘릭휘릭 사건들이 너무 많이 지나가서 나에겐 버겁다. 앞부분에서 근대 이전 한중일 역사를 간단히 연대표+만화로 그려내서 정보량이 넘쳐난 걸까. 페이지마다 넘치는 유머들까지 따라가려니 힘들구만.. 보기에 따라서 정보와 유머의 두 마리 토끼를 한번에 잡은 책이기도 하니 가벼운 유머를 즐기는 성인 혹은 청소년에게 추천한다.

1권은 영국의 산업혁명우로 시작해 중국의 아편전쟁과 난징조약으로 끝난다. 영국이라는 나라에서 정권이 바뀐 일이 지구 반대쪽에 있는 중국에 어마무시한 결과를 초래했다니. 국제 정치는 예나 지금이나 복잡하군.

1권은 영국의 산업혁명우로 시작해 중국의 아편전쟁과 난징조약으로 끝난다. 영국이라는 나라에서 정권이 바뀐 일이 지구 반대쪽에 있는 중국에 어마무시한 결과를 초래했다니. 국제 정치는 예나 지금이나 복잡하군.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

4시간 전

0

0

0

0

새벽빛님의 다른 게시물

새벽빛

@saebyeokbit

"나를 그냥 좀 제발 놔두시오!"

📚 죽음에 대한 두려움 때문에 평생 죽음으로부터 도망치는 것만으로 살며 지내다가 결국 아무일도 해내지 못하고 그는 죽어 버렸다. 그는 사는 동안 오로지 자신이 되돌아가게 될 죽음에 대해서만 줄곧 생각하고 자연의 회귀 질서에 철저하게 복종한 사람이다. 지독히도 순결하고, 극단적으로 완고하게 전생에서부터 저승까지 이어지는 인생길을 끝까지 <걸어서> 가버린 그가, 살았지만 살지 않았다고도 볼 수 있는 그가 나에게 던져 준 말은 아이러니하게도 <살-아-라>였다. 살아 있는 순간순간마다 정신과 육신이 혼연일체가 되어 참으로 살아 있는 자답게 깨어서 제대로 살아야겠다는 생각이 내 의식의 깊숙한 자락에서 꿈틀댔다. (- 옮긴이의 말 중에서)

✒️ 그러나 내가 보는 좀머 씨는 옮긴이와는 다르다. 삶의 의미를 적극적으로 구하지 않고 그저 생존에 가까운 삶을 살았던 사람이다. 자연의 회귀 질서에 복종했다는 표현은 그에게 너무 너그러울지도 모르겠다 그저 더이상 도피할 곳이 없어서 마지못해 택한 곳이 호수였을 뿐. 호수에 들어가는 모습 역시 그가 해 온 대로 '걸어서'였다. 마지막까지 달라지지 않았다. 이야기가 내게 던진 말은 '의미 있게 살아라'다. 그냥 일해서 월급받아 먹고 사는 일 말고, 가치 있게 살고 싶다. 힘들더라도, 보상이 작더라도, 인정을 좀 못 받더라도 의미 있게 살고 싶다.

📚 죽음에 대한 두려움 때문에 평생 죽음으로부터 도망치는 것만으로 살며 지내다가 결국 아무일도 해내지 못하고 그는 죽어 버렸다. 그는 사는 동안 오로지 자신이 되돌아가게 될 죽음에 대해서만 줄곧 생각하고 자연의 회귀 질서에 철저하게 복종한 사람이다. 지독히도 순결하고, 극단적으로 완고하게 전생에서부터 저승까지 이어지는 인생길을 끝까지 <걸어서> 가버린 그가, 살았지만 살지 않았다고도 볼 수 있는 그가 나에게 던져 준 말은 아이러니하게도 <살-아-라>였다. 살아 있는 순간순간마다 정신과 육신이 혼연일체가 되어 참으로 살아 있는 자답게 깨어서 제대로 살아야겠다는 생각이 내 의식의 깊숙한 자락에서 꿈틀댔다. (- 옮긴이의 말 중에서)

✒️ 그러나 내가 보는 좀머 씨는 옮긴이와는 다르다. 삶의 의미를 적극적으로 구하지 않고 그저 생존에 가까운 삶을 살았던 사람이다. 자연의 회귀 질서에 복종했다는 표현은 그에게 너무 너그러울지도 모르겠다 그저 더이상 도피할 곳이 없어서 마지못해 택한 곳이 호수였을 뿐. 호수에 들어가는 모습 역시 그가 해 온 대로 '걸어서'였다. 마지막까지 달라지지 않았다. 이야기가 내게 던진 말은 '의미 있게 살아라'다. 그냥 일해서 월급받아 먹고 사는 일 말고, 가치 있게 살고 싶다. 힘들더라도, 보상이 작더라도, 인정을 좀 못 받더라도 의미 있게 살고 싶다.

좀머 씨 이야기

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

4일 전

0

0

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

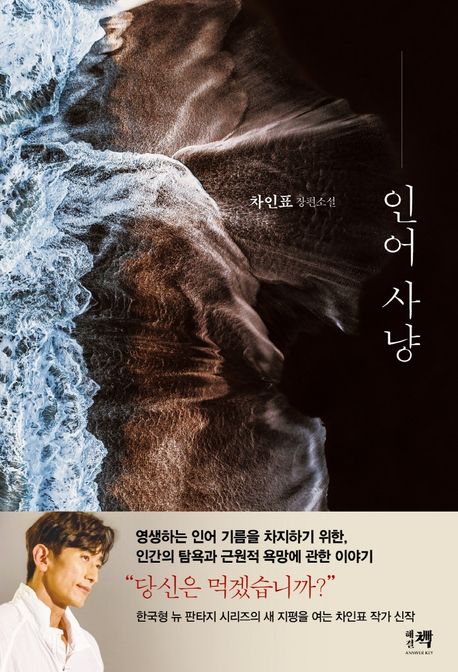

📚 각자 짊어지고 있는 짐들이 있었고 그 짐에서 밧어나고자 하는 소망이 있었다. 하지만 소망이 선을 넘으면 욕망으로 변한다는 것을 그들은 몰랐다. 소망은 해도 되는 것과 해서는 안 되는 것을 구별하지만 욕망은 물불을 안 가린다는 것을.(107쪽)

📚 그건 사람을 살리는 약이 아니다. 오히려 죽이는 약이야. 사람에게 허락되지 않은 걸 먹으면 다시는 사람처럼 살 수 없게 된다. (186쪽)

📚 인어 기름을 한번 마시고 그 맛을 알아 버리면 내가 얼마너 더 마셔야 할지? 얼마나 더 마시고 싶은지 알 수가 없어지거든. 다른 생각은 다 없어지고 딱 한 가지 생각만 남는다네. 더 마시고 싶다는 생각. 그게 나머지 생각들을 다 집어삼켜 버리지. 그 다음부터는 생각을 할 필요가 없어. 어차피 한 생각밖에 없으니까. (197쪽)

➡️ 이에 덕무는 '그건 생각이 아니라 그릇된 욕망'이라고 한다. 위 부분에서 '인어 기름'은 '돈', '권세', '도박' 등 무엇으로 바꾸어도 말이 된다. 욕망의 추함을 잘 표현한 문장이라 생각한다.

📚 그건 사람을 살리는 약이 아니다. 오히려 죽이는 약이야. 사람에게 허락되지 않은 걸 먹으면 다시는 사람처럼 살 수 없게 된다. (186쪽)

📚 인어 기름을 한번 마시고 그 맛을 알아 버리면 내가 얼마너 더 마셔야 할지? 얼마나 더 마시고 싶은지 알 수가 없어지거든. 다른 생각은 다 없어지고 딱 한 가지 생각만 남는다네. 더 마시고 싶다는 생각. 그게 나머지 생각들을 다 집어삼켜 버리지. 그 다음부터는 생각을 할 필요가 없어. 어차피 한 생각밖에 없으니까. (197쪽)

➡️ 이에 덕무는 '그건 생각이 아니라 그릇된 욕망'이라고 한다. 위 부분에서 '인어 기름'은 '돈', '권세', '도박' 등 무엇으로 바꾸어도 말이 된다. 욕망의 추함을 잘 표현한 문장이라 생각한다.

인어 사냥

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

6일 전

1

1

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

작가의 고증이 엄청난 소설. 묘사도 상세해서 영두와 같이 창경궁, 창덕궁, 원서동 곳곳을 함께 거니는 기분이다.

문화재를 발굴하듯 주인공 영두와 낙원하숙 할머니의 과거들이 조금씩 드러나고 건물을 지어 올리듯이 과거 파편들이 모여 인물의 일대기를 구축해 가는 방식이 이야기를 매우 촘촘하게 만들었다. 후반부로 갈수록 점점 더 책에 빠져들어 손에서 놓을 수 없을 정도였다.

일본의 태평양전쟁 패망 이후 조선에 있던 일본인들이 일본으로 돌아가자 이들을 '조센 카에리'라 부르며 멸시했었다는 이야기에서 우리나라 옛날 '환향녀'들이 떠오르며 안타까운 마음이 들었다. 일본으로 돌아가지 못해 조선인 가정부의 도움을 받는 아기엄마 이야기도 가슴에 남았다.

일제의 잔재인 대온실을 철거하지 않고 수리해서 남겨두듯, 과거 나와 악연이었던 이를 완전히 파내어 버리지 않고 조심스레 다가가듯, 나의 부정적인 모습들을 한번씩 직면하여 개선해 나가듯, 그래서 나를 찾아오는 사람들이 기분 좋게 머물다 돌아갈 수 있게끔 해 볼까, 하고 마음먹게 하는 책이다. 그러나 땅을 파고 과거를 마주한다는 것은 큰 용기가 필요한 법. 뭐가 나올지 모르니까. 수리 전엔 마음을 단단히 하자.

문화재를 발굴하듯 주인공 영두와 낙원하숙 할머니의 과거들이 조금씩 드러나고 건물을 지어 올리듯이 과거 파편들이 모여 인물의 일대기를 구축해 가는 방식이 이야기를 매우 촘촘하게 만들었다. 후반부로 갈수록 점점 더 책에 빠져들어 손에서 놓을 수 없을 정도였다.

일본의 태평양전쟁 패망 이후 조선에 있던 일본인들이 일본으로 돌아가자 이들을 '조센 카에리'라 부르며 멸시했었다는 이야기에서 우리나라 옛날 '환향녀'들이 떠오르며 안타까운 마음이 들었다. 일본으로 돌아가지 못해 조선인 가정부의 도움을 받는 아기엄마 이야기도 가슴에 남았다.

일제의 잔재인 대온실을 철거하지 않고 수리해서 남겨두듯, 과거 나와 악연이었던 이를 완전히 파내어 버리지 않고 조심스레 다가가듯, 나의 부정적인 모습들을 한번씩 직면하여 개선해 나가듯, 그래서 나를 찾아오는 사람들이 기분 좋게 머물다 돌아갈 수 있게끔 해 볼까, 하고 마음먹게 하는 책이다. 그러나 땅을 파고 과거를 마주한다는 것은 큰 용기가 필요한 법. 뭐가 나올지 모르니까. 수리 전엔 마음을 단단히 하자.

대온실 수리 보고서

1명이 좋아해요

2주 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기