새벽빛

@saebyeokbit

+ 팔로우

문해력의 한계에 도전하는 마음으로 완독.

쿤은 이 책을 통해서 과학의 '객관성'과 '합리성'에 의문을 제기했다. 과학은 사람의 활동, 더 구체적으로는 과학 공동체의 활동에 의해 만들어지므로 생각보다 객관적이지 않고 비합리적인 면들이 있다.

그리고 과학을 연구하는 '과학학'의 발판을 마련했다. 과학을 역사주의적 관점에서 크게 바라보며 구조를 파악하였는데, 실제 과학자가 되기를 희망하는 학도가 본다면 과학이라는 '숲'을 보며 진리를 탐구할 수 있을 것이다.

또 과학혁명의 구조에 의하면, 정상 과학을 유지하던 기존 패러다임은 변칙 현상이 자꾸 나타나 위기를 맞이하면 소수의 과학자에 의해 완전히 새로운 새 패러다임이 나타나고, 이전의 이론은 폐기처분된다. 과학의 '사실'은 '진실'이 아니며 언제든 깨질 수 있음을 인지하면 변화를 보다 쉽게 받아들일 수 있으므로 발전의 속도가 빠르다.

쿤이 이 책을 발표한 지 60년도 더 됐는데 현재 쿤의 과학혁명 패러다임은 여전히 유효할까?

오늘날 과학혁명의 구조는 어떤 모양일까?

쿤은 과학의 방향이 과학자 집단에 의해 결정된다 하였는데, 내가 보는 과학은 자본과 정치의 힘에 의해 결정되는 것 같다.

기후위기가 사실이니 거짓이니, 하는 말도 그렇고 GMO와 원전의 안전성 여부, 후쿠시마 방사능 유출은 오염수인가 아닌가, 광우병의 실체는 무엇인가, 녹조는 4대강 보 때문인가 아닌가 하는 모든 문제가 다 그렇다.

과학이 빠르게 발전하는데 법안은 제자리이고 AI는 고삐 풀린 망아지 같다. 자기네끼리 대화를 주고받는 AI들을 보면 무섭기까지 하다.

과학을 계속해서 이대로 두어도 괜찮을까? 유발 하라리는 그의 최근 저서 <넥서스>에서 인공지능의 연구 개발 속도를 늦추자고 제안했다. 나는 거기에 더, 비과학자들도 과학자들과 테이블에 함께 앉아 과학의 길을 함께 고민해야 한다고 생각한다. 선택하고 판단하는 몫을 과학 공동체, 자본주의와 정치에만 맡겨서는 안 된다고 본다.

그래서 요새 자주 만나는 SF 소설들이나 과학 커뮤니케이터들이 반갑다. 전공자가 아닌 일반인들도 어떤 과학 기술로 세상이 굴러가는지 알면 좋다. 아니, 알아야 한다.

📚 무엇을 예측해야 할지를 매우 정확히 알면서 무엇인가 잘못되어 있음을 깨달을 수 있는 사람에게만 새로움은 그 모습을 드러낸다.(146쪽)

쿤의 과학 역시 패러다임 전환이 필요한 때다.

쿤은 이 책을 통해서 과학의 '객관성'과 '합리성'에 의문을 제기했다. 과학은 사람의 활동, 더 구체적으로는 과학 공동체의 활동에 의해 만들어지므로 생각보다 객관적이지 않고 비합리적인 면들이 있다.

그리고 과학을 연구하는 '과학학'의 발판을 마련했다. 과학을 역사주의적 관점에서 크게 바라보며 구조를 파악하였는데, 실제 과학자가 되기를 희망하는 학도가 본다면 과학이라는 '숲'을 보며 진리를 탐구할 수 있을 것이다.

또 과학혁명의 구조에 의하면, 정상 과학을 유지하던 기존 패러다임은 변칙 현상이 자꾸 나타나 위기를 맞이하면 소수의 과학자에 의해 완전히 새로운 새 패러다임이 나타나고, 이전의 이론은 폐기처분된다. 과학의 '사실'은 '진실'이 아니며 언제든 깨질 수 있음을 인지하면 변화를 보다 쉽게 받아들일 수 있으므로 발전의 속도가 빠르다.

쿤이 이 책을 발표한 지 60년도 더 됐는데 현재 쿤의 과학혁명 패러다임은 여전히 유효할까?

오늘날 과학혁명의 구조는 어떤 모양일까?

쿤은 과학의 방향이 과학자 집단에 의해 결정된다 하였는데, 내가 보는 과학은 자본과 정치의 힘에 의해 결정되는 것 같다.

기후위기가 사실이니 거짓이니, 하는 말도 그렇고 GMO와 원전의 안전성 여부, 후쿠시마 방사능 유출은 오염수인가 아닌가, 광우병의 실체는 무엇인가, 녹조는 4대강 보 때문인가 아닌가 하는 모든 문제가 다 그렇다.

과학이 빠르게 발전하는데 법안은 제자리이고 AI는 고삐 풀린 망아지 같다. 자기네끼리 대화를 주고받는 AI들을 보면 무섭기까지 하다.

과학을 계속해서 이대로 두어도 괜찮을까? 유발 하라리는 그의 최근 저서 <넥서스>에서 인공지능의 연구 개발 속도를 늦추자고 제안했다. 나는 거기에 더, 비과학자들도 과학자들과 테이블에 함께 앉아 과학의 길을 함께 고민해야 한다고 생각한다. 선택하고 판단하는 몫을 과학 공동체, 자본주의와 정치에만 맡겨서는 안 된다고 본다.

그래서 요새 자주 만나는 SF 소설들이나 과학 커뮤니케이터들이 반갑다. 전공자가 아닌 일반인들도 어떤 과학 기술로 세상이 굴러가는지 알면 좋다. 아니, 알아야 한다.

📚 무엇을 예측해야 할지를 매우 정확히 알면서 무엇인가 잘못되어 있음을 깨달을 수 있는 사람에게만 새로움은 그 모습을 드러낸다.(146쪽)

쿤의 과학 역시 패러다임 전환이 필요한 때다.

3명이 좋아해요

3개월 전

3

3

0

0

새벽빛님의 다른 게시물

새벽빛

@saebyeokbit

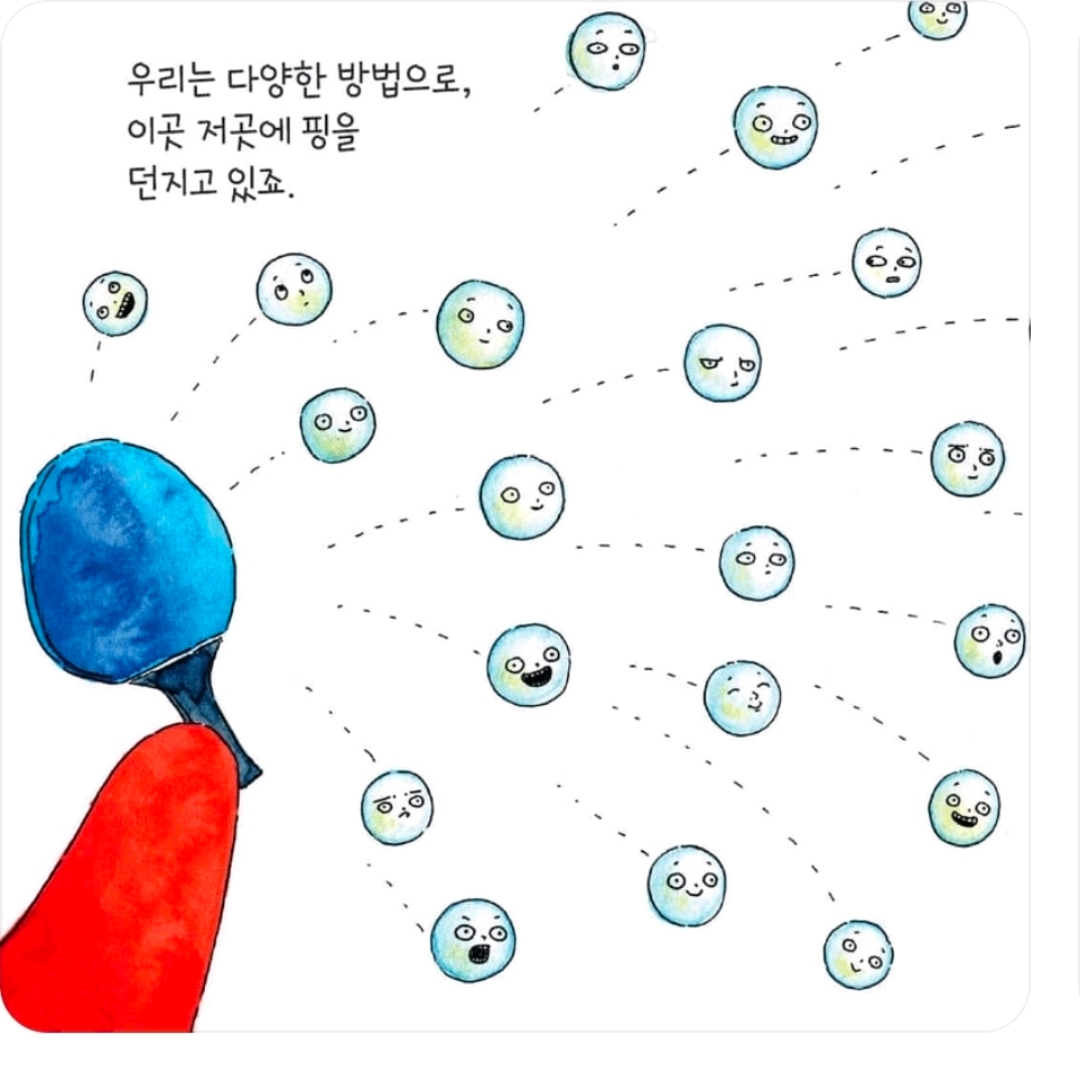

'내가 핑을 하면 친구는 퐁을 해요.'

퐁은 매번 내가 원하는 방식으로 오지 않아요.

퐁을 아주 많이 기다려야 할 때도 있어요.

대인관계에 관한 이야기이면서도

삶에 대한 이야기.

'핑'이 나의 노력이라면

'퐁'은 노력의 결과.

언젠가 돌아올 '퐁'을 위해

오늘도 정성껏, 현명하게, 씩씩하게, 즐겁게 살아갑니다.

❓️작년 여러분의 '핑'과 '퐁'은 어땠나요?

올해 여러분의 '핑'은 무엇인가요?

퐁은 매번 내가 원하는 방식으로 오지 않아요.

퐁을 아주 많이 기다려야 할 때도 있어요.

대인관계에 관한 이야기이면서도

삶에 대한 이야기.

'핑'이 나의 노력이라면

'퐁'은 노력의 결과.

언젠가 돌아올 '퐁'을 위해

오늘도 정성껏, 현명하게, 씩씩하게, 즐겁게 살아갑니다.

❓️작년 여러분의 '핑'과 '퐁'은 어땠나요?

올해 여러분의 '핑'은 무엇인가요?

핑!

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

23시간 전

1

1

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

시력을 잃어가는 희랍어 강사(독일 유학중에 이방인으로서의 경험)와

말을 잃어가는 희랍어 수강생(이혼소송 후 양육권 상실).

이들은 손바닥에 글씨를 쓰거나 어떤 인기척을 내거나 팔을 잡는다거나 하는 방식으로 신체를 통해 소통한다.

가상 세계에서 많은 일들이 이루어지는 요즘, 물성의 의미를 다시금 깨닫게 하는 소설이었다.

군더더기 없는 문장은 마치 시를 읽는 것 같기도 하다.

다음번엔 한강의 시를 읽어보고 싶어졌다.

말을 잃어가는 희랍어 수강생(이혼소송 후 양육권 상실).

이들은 손바닥에 글씨를 쓰거나 어떤 인기척을 내거나 팔을 잡는다거나 하는 방식으로 신체를 통해 소통한다.

가상 세계에서 많은 일들이 이루어지는 요즘, 물성의 의미를 다시금 깨닫게 하는 소설이었다.

군더더기 없는 문장은 마치 시를 읽는 것 같기도 하다.

다음번엔 한강의 시를 읽어보고 싶어졌다.

희랍어 시간

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2일 전

0

0

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

📚 예술가의 서사가 감동을 준다 하지만, 어디까지나 모두 실력의 탁월함을 전제로 하는 이야기다.

탁월함을 인공지능에게 양보할 때 소설은 무엇이 될까? 문학 출판사들이 '인생 스토리'가 있는 신인 작가들을 발탁해 그들의 원고를 AI 편집자와 함께 다듬게 될까? 따지고 보면 지금도 적지 않은 출판사들이 대필 작가를 고용해 그와 비슷한 일을 하고 있다.

그런 성공 공식이 출판계의 표준이 되면, 그걸 '인간의 문학'이라고 부른다면, 나는 그때도 소설을 사랑할 수 있을까?(251쪽)

☕️ 책을 읽기 전까지만 해도 AI가 인간의 냄새는 흉내내지 못할 것이라 생각했었다. 꾸준히 사랑받는 작품들은 대개 작가의 서사까지도 사랑받기 때문에. 그러나 위 인용글로 내 생각은 와장창 깨져버렸다.

작가의 서사는 그렇다 치더라도 작가의 문장에서 드러나는 개성이 있으니까 AI가 따라오지 못할 것이라 생각했다. 그러나 지브리 풍의 그림을 따라 그리는 AI를 보며 그 생각마저도 내려놓았다.

결국 AI와 차별되는 '인간성'은 유튜브나 SNS에서 '왓츠 인 마이 백' 콘텐츠처럼 소비되는 사생활뿐인가? 그렇다면 암울하다.

탁월함을 인공지능에게 양보할 때 소설은 무엇이 될까? 문학 출판사들이 '인생 스토리'가 있는 신인 작가들을 발탁해 그들의 원고를 AI 편집자와 함께 다듬게 될까? 따지고 보면 지금도 적지 않은 출판사들이 대필 작가를 고용해 그와 비슷한 일을 하고 있다.

그런 성공 공식이 출판계의 표준이 되면, 그걸 '인간의 문학'이라고 부른다면, 나는 그때도 소설을 사랑할 수 있을까?(251쪽)

☕️ 책을 읽기 전까지만 해도 AI가 인간의 냄새는 흉내내지 못할 것이라 생각했었다. 꾸준히 사랑받는 작품들은 대개 작가의 서사까지도 사랑받기 때문에. 그러나 위 인용글로 내 생각은 와장창 깨져버렸다.

작가의 서사는 그렇다 치더라도 작가의 문장에서 드러나는 개성이 있으니까 AI가 따라오지 못할 것이라 생각했다. 그러나 지브리 풍의 그림을 따라 그리는 AI를 보며 그 생각마저도 내려놓았다.

결국 AI와 차별되는 '인간성'은 유튜브나 SNS에서 '왓츠 인 마이 백' 콘텐츠처럼 소비되는 사생활뿐인가? 그렇다면 암울하다.

먼저 온 미래

읽고있어요

읽고있어요

1명이 좋아해요

4일 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기