폰

@8ujbt9vmof7d

+ 팔로우

누군가 "나는 롤모델이 필요했고 이 책을 통해 찾아냈다"라고 말해서 읽고 싶었다. 세상을 너르고 합리적으로 바라보는 사람의 글이었다. 이 책 「프롤로그」가 백미였다. 책과 지식을 대하는 저자의 태도가 존경스러웠다. 때때로 나와 입장이 달랐지만 수긍이 갔다. "좋은 글은 정치적 입장에 상관없이 설득적으로 읽힌다"라는 저자의 표현이 이 책에서 이미 증명되고 있었다.

책이 삶을 재해석할 여지를 쥐여주는 이유는, 내가 관점 밖에서 본 세상의 모습을 보여주기 때문이다. 그렇기에 우리는 책의 지식을 몸에 구조화하는 데 사용할 수 있다. 지식은 개개인에 의해 축적되고 마는 것이 아니라 구성원들의 교류에 의해 계속 형태를 바뀌어 가는 사회제도라고 보는 저자의 관점을 느낄 수 있었다.

약자들의 투쟁에 너무 많은 의미를 부여하는 것 같긴 하지만, 좋은 책을 많이 소개해주는 책이었다. 『페미니즘, 왼쪽 날개를 펴다』, 『경제적 공포』는 꼭 읽어보고 싶다.

책이 삶을 재해석할 여지를 쥐여주는 이유는, 내가 관점 밖에서 본 세상의 모습을 보여주기 때문이다. 그렇기에 우리는 책의 지식을 몸에 구조화하는 데 사용할 수 있다. 지식은 개개인에 의해 축적되고 마는 것이 아니라 구성원들의 교류에 의해 계속 형태를 바뀌어 가는 사회제도라고 보는 저자의 관점을 느낄 수 있었다.

약자들의 투쟁에 너무 많은 의미를 부여하는 것 같긴 하지만, 좋은 책을 많이 소개해주는 책이었다. 『페미니즘, 왼쪽 날개를 펴다』, 『경제적 공포』는 꼭 읽어보고 싶다.

👍

힐링이 필요할 때

추천!

2명이 좋아해요

2019년 1월 3일

2

2

0

0

폰님의 다른 게시물

폰

@8ujbt9vmof7d

2019년에도 노동시간 단축은 쟁점이다. 올해가 주 52시간 근로를 본격적으로 시행하는 해이고, 특례업종 폐지(26종→5종으로 축소)가 300인 이상 사업장에도 적용될 해이기 때문이다. 탄력근로제 등 쟁점도 많다.

이 책은 최근 널리 알려졌던 과로 자살을 조명하며 IT, 콜센터, 자동차 산업 등에서 어떻게 노동자에게 야근의 굴레가 쓰이는지를 서술한다. 글쓴이의 통찰은 오늘날의 과로 문제를 과거와 구분했다는 점에서 빛난다. 산업화 시절부터 과로가 있었다고 생각하게 되면 과로 문제는 고질병으로 치부된다. 하지만 오늘날 과로 문제만의 특수한 점들을 밝히면 어디부터 어떻게 고쳐야 할지 고민할 수 있게 된다.

p. 33 "상품서비스를 활용한 시간관리법은 여전히 모든 시간을 생산시간에 편입하려는 자본주의의 프레임 안에 갇혀 있다."

건조기, 키즈카페, 유튜브 컨텐츠를 묶는 한 문장이었다. 똑같은 시간에 더 많은 가사를 할 수 있고, 아이와 더 친해질 수 있고, 더 많은 간접 체험을 시켜준다는 점에서 시간부족에 허덕이는 우리들이 계속 소비하게 되는 상품들.

이 책은 최근 널리 알려졌던 과로 자살을 조명하며 IT, 콜센터, 자동차 산업 등에서 어떻게 노동자에게 야근의 굴레가 쓰이는지를 서술한다. 글쓴이의 통찰은 오늘날의 과로 문제를 과거와 구분했다는 점에서 빛난다. 산업화 시절부터 과로가 있었다고 생각하게 되면 과로 문제는 고질병으로 치부된다. 하지만 오늘날 과로 문제만의 특수한 점들을 밝히면 어디부터 어떻게 고쳐야 할지 고민할 수 있게 된다.

p. 33 "상품서비스를 활용한 시간관리법은 여전히 모든 시간을 생산시간에 편입하려는 자본주의의 프레임 안에 갇혀 있다."

건조기, 키즈카페, 유튜브 컨텐츠를 묶는 한 문장이었다. 똑같은 시간에 더 많은 가사를 할 수 있고, 아이와 더 친해질 수 있고, 더 많은 간접 체험을 시켜준다는 점에서 시간부족에 허덕이는 우리들이 계속 소비하게 되는 상품들.

누가 김부장을 죽였나

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2019년 1월 7일

0

0

0

0

폰

@8ujbt9vmof7d

대통령도, 국회도, 전경련도, 민주노총도 이 시기가 되면 신년사를 내놓는다. 남북관계, 광주형 일자리, 최저임금 개혁같이 굵직굵직한 화두들을 모아볼 수 있다는 점에서 알짜배기다. 집권당인 민주당이 내놓은 신년사에서 3·1운동 100주년과 임시정부 수립 100주년을 맞아 '한반도 새 백주년 위원회(가칭)'을 내놓기로 한 것이 눈에 띈다. 지지율 하락을 북한 이슈로 방어해오던 민주당이 또 다른 승부수를 내놓는구나 싶었다.

민생 안정과 경제 활력을 목표로 새로운 백 년을 만든다는 것에서 집권당의 계산이 느껴진다. 명확한 경제 성과를 내지 못하면 국민으로부터 지지 받을 수 없으리라 보는 것은 타당하나, 한 국가 차원만으로 경제 위기를 극복하긴 어렵다. 다가오는 불황을 어떻게 규정하고 버틸 것인지 더 많은 고민이 있으면 좋겠는데, 현실성 없이 규제완화를 주장하는 재계도, 이뤄질 수 없는 코퍼러티즘에 빠진 노동계도 대안이 없기는 마찬가지인 것 같다.

임시정부 헌법은 들여다볼수록 흥미롭다. 3조에서는 "大韓民國의 人民은 男女貴賤及 貧富의 階級이 無하고 一切 平等임"라고 밝혀 대한민국의 인민은 남녀귀천과 빈부의 계급 없이 일절 평등함을 정하고 있다. 아마도 좌파의 입김일 것이다. 7조에서는 "大韓民國은 神의 意思에 依하야 建國한 精神을 世界에 發揮하며 進하야 人類의 文化及 平和에 貢獻하기 爲하야 國際聯盟에 加入함"이라 밝힌다. 외교노선의 주장일 것이다.

근현대사에서 이렇게 불안한 공존이 가능했던 때가 얼마나 있었을까. 2019년에 와서 백 년 전 어떤 노선이 옳았고 옳지 않았는지 평가는 각자에 달린 것이나, 만들고 싶은 미래를 가지고 서로 경합하던 여러 지식인들의 목소리를 생각해본다. 우리는 만들고 싶은 미래가 있는 걸까. 세계 정상들의 신년사를 보며 중국은 올해로 건국 70주년, 일본은 천왕 즉위년임을 알았다. 과거를 어떻게 볼 것인지, 그로부터 어떻게 미래로 나아갈지 고민할만한 해가 왔다.

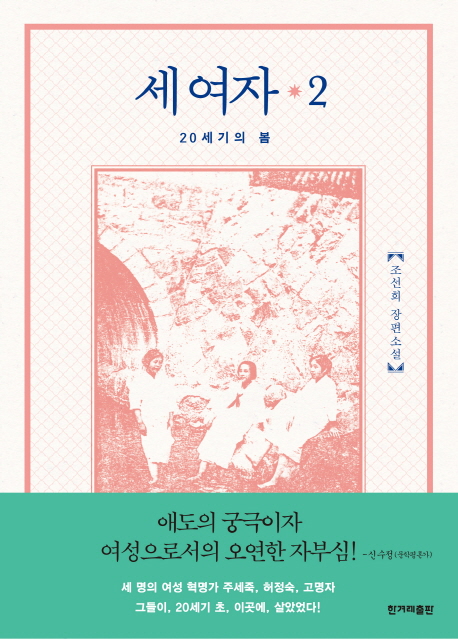

조선희 작가의 『세 여자』는 이런 고민을 하는데 도움이 되는 소설이다. 일제 강점, 해방과 전쟁, 분단을 거치면서 우리는 우리 역사를 순교자의 역사로 보아온 것 같다. 주인공인 허정숙, 주세죽, 고명자 세 여자의 선택을 설득력있게 그려낸 이 소설을 읽다보면, 우리의 역사가 도덕적으로 완벽한 것일지 고민하게 된다. 잘못되었던 선택이나 옹졸함은 없던 걸까, 신화로만 역사를 남겨도 되는 걸까 고민할 수 있어 즐거웠다.

"맹목적으로 자신을 정의로, 타인을 불의로 설정하는 지점에서 역사의 비극이 싹튼다."

세 여자 2, p.174

민생 안정과 경제 활력을 목표로 새로운 백 년을 만든다는 것에서 집권당의 계산이 느껴진다. 명확한 경제 성과를 내지 못하면 국민으로부터 지지 받을 수 없으리라 보는 것은 타당하나, 한 국가 차원만으로 경제 위기를 극복하긴 어렵다. 다가오는 불황을 어떻게 규정하고 버틸 것인지 더 많은 고민이 있으면 좋겠는데, 현실성 없이 규제완화를 주장하는 재계도, 이뤄질 수 없는 코퍼러티즘에 빠진 노동계도 대안이 없기는 마찬가지인 것 같다.

임시정부 헌법은 들여다볼수록 흥미롭다. 3조에서는 "大韓民國의 人民은 男女貴賤及 貧富의 階級이 無하고 一切 平等임"라고 밝혀 대한민국의 인민은 남녀귀천과 빈부의 계급 없이 일절 평등함을 정하고 있다. 아마도 좌파의 입김일 것이다. 7조에서는 "大韓民國은 神의 意思에 依하야 建國한 精神을 世界에 發揮하며 進하야 人類의 文化及 平和에 貢獻하기 爲하야 國際聯盟에 加入함"이라 밝힌다. 외교노선의 주장일 것이다.

근현대사에서 이렇게 불안한 공존이 가능했던 때가 얼마나 있었을까. 2019년에 와서 백 년 전 어떤 노선이 옳았고 옳지 않았는지 평가는 각자에 달린 것이나, 만들고 싶은 미래를 가지고 서로 경합하던 여러 지식인들의 목소리를 생각해본다. 우리는 만들고 싶은 미래가 있는 걸까. 세계 정상들의 신년사를 보며 중국은 올해로 건국 70주년, 일본은 천왕 즉위년임을 알았다. 과거를 어떻게 볼 것인지, 그로부터 어떻게 미래로 나아갈지 고민할만한 해가 왔다.

조선희 작가의 『세 여자』는 이런 고민을 하는데 도움이 되는 소설이다. 일제 강점, 해방과 전쟁, 분단을 거치면서 우리는 우리 역사를 순교자의 역사로 보아온 것 같다. 주인공인 허정숙, 주세죽, 고명자 세 여자의 선택을 설득력있게 그려낸 이 소설을 읽다보면, 우리의 역사가 도덕적으로 완벽한 것일지 고민하게 된다. 잘못되었던 선택이나 옹졸함은 없던 걸까, 신화로만 역사를 남겨도 되는 걸까 고민할 수 있어 즐거웠다.

"맹목적으로 자신을 정의로, 타인을 불의로 설정하는 지점에서 역사의 비극이 싹튼다."

세 여자 2, p.174

세 여자 2

1명이 좋아해요

2019년 1월 4일

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기